27 enero, 2016

por Félix Candela

El lenguaje arquitectónico, como cualquier otro lenguaje, se compone de símbolos abstractos a los que el tiempo y la costumbre dieron determinado sentido. Este simbolismo formal tiene dos manifestaciones diferentes; casi como dos lenguajes superpuestos y entremezclados: estilo y carácter.

El programa funcional es el punto de partida para cualquier proyecto, pero pertenece a una categoría semejante a la de otros detalles técnicos, como la impermeabilización y el aislamiento, sin los cuales el edificio no podría cumplir su cometido. La arquitectura, o lo que es lo mismo, el problema artístico o expresivo comienza cuando todos los detalles técnicos han sido resueltos, y hasta pudiéramos decir que es totalmente independiente de ellos.

Podemos depender del subconsciente para ayudarnos en muchas operaciones, mediante la creación de hábitos musculares durante un periodo de aprendizaje o entrenamiento. En el caso de una operación intelectual, como el diseño, no se trata de entrenamiento físico, sino de desarrollar la facultad combinatoria escondida en alguna remota zona de nuestra mente.

La cantidad de datos y hechos relacionados con un problema de diseño, y el número posible de combinaciones de los mismos, es tan grande, que la mente consciente, con su lento y rutinario modo de operar, no tiene tiempo de probar todas estas combinaciones, hasta encontrar la mejor. Pero, un subconsciente bien entrenado, como el de un artista, trabaja de una manera mucho más rápida y eficiente, probando y desechando toda clase de combinaciones con increíble rapidez.

Para que una obra de arquitectura pueda ser entendida por el hombre de la calle, debe ajustarse a la forma simbólica que le da su carácter, aunque pueden vestirse de acuerdo con la moda del momento. El estilo cambia pero el carácter debe permanecer.

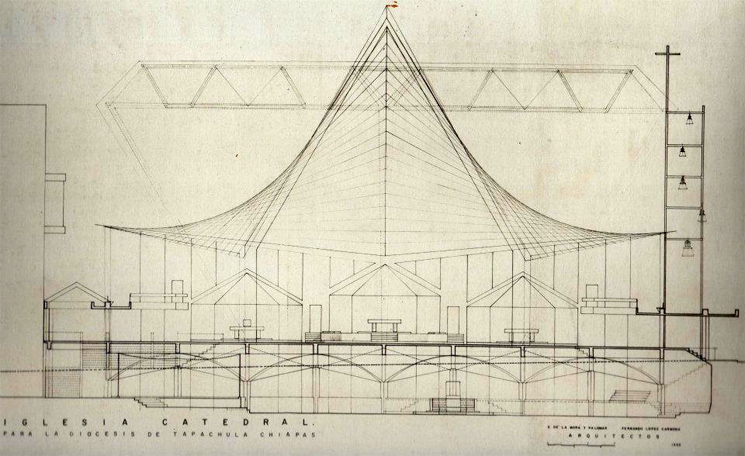

Una cubierta es una estructura cuya única específica misión es aislar de laintemperie el espacio interior del edificio. Para ello basta simplemente con extender una lámina, impermeable a los agentes atmosféricos, sobre la superficie que se pretende cubrir y hacer que este elemento se sostenga a sí mismo o sea sostenido por otra estructura auxiliar.

Una arquitectura elocuente presupone que la arquitectura puede expresar algo, y por tanto, que su ejercicio constituye una operación expresiva. Pero, esta es, de hecho, la definición de arte: la ordenación de elementos formales para expresar actitudes emocionales. ¿Cuál debe ser el objetivo final de la arquitectura religiosa? ¿La pretensión de lograr belleza o utilidad? ¿La búsqueda del arte o la satisfacción de funciones de orden práctico?

La arquitectura moderna prescindió de todo elemento secundario tradicional, hasta el punto que, incluso la palabra ornamental está proscrita de la literatura arquitectónica, y de que muchos pretenden que no tenemos estilo alguno.

La única manera de que una palabra nueva se consolide como símbolo de un cierto significado o idea es su repetición, ligada a tal significado, durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Lo mismo puede decirse de todo elemento arquitectónico o estructural que quiera establecerse como símbolo formal de una determinada idea, con la diferencia de que aún requiere más tiempo que el vocablo para consolidarse.

Ningún arquitecto moderno que se respete se atrevería a utilizar una solución que haya sido intentada previamente por otro colega y aún menos si la solución ha tenido éxito y ha sido, por tanto, glorificada por la prensa profesional. Actitud, esta, altamente contradictoria, puesto que la clave de la arquitectura como medio expresivo reside, en cierto modo, en la falta de originalidad.

Creo firmemente que se puede ser arquitecto e, incluso, muy buen arquitecto sin tener más que ideas generales sobre los métodos estructurales usuales. Lo que no se puede, con tan limitados conocimientos es ser diseñador estructural y, menos aún, inventor de estructuras. Lo que quiero decir es que, en este campo de las estructuras, el arquitecto solo tiene derecho a manejar lugares comunes.

Félix Candela Outeriño (Madrid, 27 de enero de 1910 – Durham, Carolina del Norte, 7 de diciembre de 1997) llegó exiliado a México a los 29 años y a los 60 mudó su residencia a Estados Unidos, donde murió poco antes de cumplir los 88 años. Su vida se dividió en tres periodos de duración similar —alrededor de 30 años cada uno— en los que residió en tres países distintos con sus respectivas nacionalidades. Cada periodo puede identificarse con su trayectoria vital: su formación tuvo lugar en España (1910-1939); en México (1939-1970) vivió su apogeo profesional y su plenitud creadora; y en Estados Unidos (1971-1997) se dedicó a la vida académica y consultoría profesional.