16 septiembre, 2019

por David Wengrow | Twitter: davidwengrow

Las ciudades empiezan en la mente —o así lo pensó Elias Canetti.[1] Los antiguos cazadores-recolectores debieron haber considerado la existencia de colectivos mucho más grandes de aquellos en los que vivían. La prueba, creía, se encontraba en los muros de las cuevas, donde con fidelidad representaban especies que se movían juntas en masas innumerables. Sin duda también consideraron la ilimitada sociedad de los muertos, superando en número a los vivos por órdenes de magnitud. Canetti especuló que las ciudades empezaban en la mente de “masas invisibles”, cuando la gente sólo podía imaginar sus propias sociedades escalando para rivalizar con otros colectivos. Avances actuales en la antropología, la arqueología y el estudio del conocimiento humano nos permiten ver que el autor búlgaro-austriaco-británico andaba tras de algo.

De estudios sobre cazadores-recolectores modernos, obtenemos la idea de que nuestra capacidad de cohesión social evolucionó en el contexto de pequeños grupos de recolectores que comprendían entre 25 y 50 personas en relación de estrecho parentesco. Cuando los recolectores se unían en grupos mayores —para compartir comida, conocimiento, trabajo o encontrar pareja— se supone que esos pequeños grupos eran los bloques para construir algo mayor. Si evolucionamos para interactuar en grupos tan estrechamente unidos, entonces vivir en grandes sociedades —ciudades, naciones y más— va en contra de la línea evolutiva y debe requerir todo tipo de andamiaje de apoyo para lograr que funcione: la invención de la burocracia, del gobierno central, de las agencias especializadas de aplicación de la ley, etc.[2] Ese modelo estándar de una “sociedad humana tradicional” es hoy un poco más complicado. Sabemos también que está equivocado y que es importante ver por qué, pues eso empieza a mostrar lo que podría ser realmente universal acerca de la cohesión en las sociedades humanas.

La historia evolutiva convencionalmente inicia con grupos discretos de recolectores “anidados” dentro de una jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? La idea básica es que las unidades sociales elementales se replican a una variedad de escalas, como fractales en la naturaleza o en las matemáticas; pero a diferencia de los fractales en matemáticas, que no tienen límite superior, el crecimiento de los fractales sociales está supuestamente limitad por un rango de factores inherentes, o al menos ese ha sido el conocimiento académico tradicional por mucho tiempo. La unidad más básica de la sociedad humana “antigua” se suponía era la familia basada en la unión de una pareja, que invertían de manera compartida en su descendencia para formar “grupos residenciales” más grandes, de unas 100 o 150 personas. La cercanía biológica era el criterio óptimo de inclusión, así que en su composición, estos grupos residenciales se suponía que eran parecidos a familias nucleares o sus extensiones. Al formarse estos grupos mayores, o así va la teoría, las ligas sociales que los unían se debilitaban y surgía el conflicto. Entre mayor el grupo, menos estable resultaba. Los cazadores-recolectores actuales se supone que son un ejemplo de este tipo de sistema social primordial; pero ahí aparece el gusano en la manzana.

Nuevos estudios en la demografía de cazadores-recolectores de nuestros días —haciendo comparaciones estadísticas de una muestra global de casos, como los hazda en Tanzania y los martu australianos— muestra que las estructuras sociales “anidadas” no existen realmente.[3] El problema clave reposa en la composición de los “grupos residenciales”. Resulta que, revisándolos de cerca, el parentesco biológico primario es menor al 10% del total de los miembros. Muchos participantes provienen de un campo más amplio de individuos que no comparten relaciones genéticas cercanas, están esparcidos en amplios territorios e incluso puede que no hablen la misma primera lengua. Potencialmente incluyen a todos aquellos que se reconocen mutuamente como hadza, martu, baYaka, !Kung San, etc.

Todo lo anterior puede parecer contrario a la intuición. Es como si las sociedades modernas de recolectores existieran simultáneamente en dos escalas radicalmente distintas: una de lazos estrechos y otra virtualmente sin límites, con muy poco entre las dos. Pero desde un punto de vista cognitivo, ese es precisamente el punto. La capacidad neurológica de cambiar entre escalas es lo que hace que la cognición humana sea notablemente distinta a la de otros primates.[4] Los recolectores actuales no son diferentes en ese sentido de los habitantes de las ciudades modernas o de los antiguos cazadores-recolectores. Todos tenemos la capacidad de sentir ligas con millares de otros que puede que nunca conozcamos: tomar parte en una macro-sociedad, que existe la mayoría del tiempo como “realidad virtual” –un mundo de relaciones posibles, con sus propias reglas, papeles y estructuras que se mantienen en la mente y que son actualizadas mediante el trabajo cognitivo de la producción de imágenes y rituales. Los recolectores pueden existir a veces en pequeños grupos, pero no viven en sociedades a pequeña escala —y probablemente jamás lo han hecho.

Nada de lo anterior equivale a decir que el tamaño absoluto de una población no importa en la evolución social. Lo que significa es que no importa en las maneras que solemos asumir. En al menos un sentido, Canetti tenía razón. La sociedad de masas existe en la mente antes de que se vuelva una realidad física; y crucialmente, también existe en la mente después de convertirse en una realidad física. Las ciudades son un caso particular. Son cosas concretas, pero nunca estables. La gente se mueve constantemente y entran y salen de nuestra vista, a veces de manera cotidiana o por temporadas o festividades, para visitar a parientes en otros lugares, para realizar encuentros de negocios, etc. Sin embargo, las ciudades tienen una vida que trasciende todo esto. Eso no se debe a los números absolutos. Se debe a que comúnmente pensamos y actuamos como gente que pertenece a la ciudad —como partes de un cuerpo civil, como londinenses o neoyorquinos. Como lo plantea el distinguido sociólogo urbano Claude Fisher:

La mayoría de los habitantes de la ciudad llevan vidas sensibles circunscritas, raramente van al centro, no conocen zonas de la ciudad en las que ni viven ni trabajan y ven (en cualquier sentido sociológicamente significativo) sólo a una pequeña fracción de la población de la ciudad. Ciertamente, pueden en alguna ocasión —durante las horas pico, juegos de futbol, etc.— estar en la presencia de miles de extraños, pero eso no tiene necesariamente ningún efecto directo en sus vidas personales. […]Los urbanitas viven en pequeños mundos sociales que se tocan pero no se interpenetran.[5]

Todo lo anterior aplica en igual medida a las ciudades antiguas (como dijo Aristóteles de Babilonia, “su captura, dos días después, aun era desconocida para una parte de la ciudad.”) Estas observaciones se hicieron hace mucho tiempo, y pueden parecer obvias, pero colocarlas a la luz de debates evolutivos resulta importante pues arrojan dudas sobre algunas convicciones fuertemente arraigadas sobre cómo se originaron las ciudades y en lo que pueden convertirse.

¿Resultaba vivir en ciudades un reto difícil para que lo venciera nuestra especie, causando todo tipo de nuevas tensiones sociales, obligándonos a inventar soluciones a problemas sin precedentes? Para algunos, es ahí donde la “complejidad social” realmente inicia, con la forja de instituciones y tecnologías para hacer posible la vida organizada a escala urbana. Para otros, significa el punto en el que tuvimos que renunciar a libertades básicas para evitar el caos, delegando nuestro futuro a nuevas clases de administradores, sacerdotes, reyes y políticos-guerreros que tomaran decisiones por nosotros y mantuvieran el orden. Como hemos visto, los estudios evolucionistas apuntan ahora en la dirección opuesta: vivir en ciudades puede no haber sido difícil o contra-intuitivo de ningún modo, pues las ciudades son cierto tipo de grupo ilimitado y —desde el punto de vista de la cognición humana— vivir en grupos sin límites es efectivamente lo que siempre hemos estado haciendo.

¿Pero qué hay de la evidencia real de ciudades antiguas? Desde al menos los días de Gordon Childe, celebrado arqueólogo en la primera mitad del siglo XX, los estudiosos han tratado de identificar trazos universales de evolución social, asociados con la nueva escala de las poblaciones urbanas. Asentamientos habitados por decenas de miles de personas aparecieron por primera vez en la historia humana hace unos 6,000 años. En los más antiguos ejemplos en cada continente, encontramos las semillas de nuestras ciudades modernas; pero en tanto esos ejemplos se multiplican y nuestro entendimiento de los mismos aumenta, la posibilidad de acomodarlos todos en una esquema evolutivo claro disminuye. No es sólo que algunas ciudades antiguas carezcan de las características esperadas de división de clases, monopolios de la riqueza y jerarquías administrativas. La imagen que surge sugiere no sólo variabilidad, sino experimentación consciente de la forma urbana, desde el momento mismo de su origen. Intriga que mucha de esa evidencia va en contra de la idea de que las ciudades marcaron una “gran ruptura” entre ricos y pobres, conformada por los intereses de las elites gobernantes.

De hecho, sorprendentemente pocas de las primeras ciudades muestran signos de regímenes autoritarios. No hay evidencia de la existencia de monarquías en los primeros centros urbanos del Medio Oriente o del sur de Asia, que datan del cuarto y temprano tercer milenio antes de nuestra era. Incluso antes del origen de la monarquía en Mesopotamia, fuentes escritas nos dicen que el poder en las ciudades permaneció en las manos de concejos y asambleas populares que se autogobernaban. En otras partes de Eurasia encontramos evidencia persuasiva de estrategias colectivas, que promovieron relaciones igualitarias en aspectos clave de la vida urbana desde un inicio. En Mohenjo-Daro, una ciudad con tal vez 40,000 residentes, fundada en las orillas del Indo alrededor del 2600 antes de nuestra era, la riqueza material estaba separada de la autoridad religiosa y política, y gran parte de la población habitaba viviendas de gran calidad. Mil años antes, en Ucrania, asentamientos prehistóricos ya existían en una escala similar, pero sin evidencia asociada de construcciones monumentales, una administración central o marcadas diferencias en cuanto a riqueza. Al contrario, encontramos ordenamientos circulares de casas, cada una con su jardín anexo, formando barrios alrededor de salas de asamblea; un patrón urbano de vida, construido y mantenido de abajo hacia arriba, que duró en esa forma más de ocho siglos.[6]

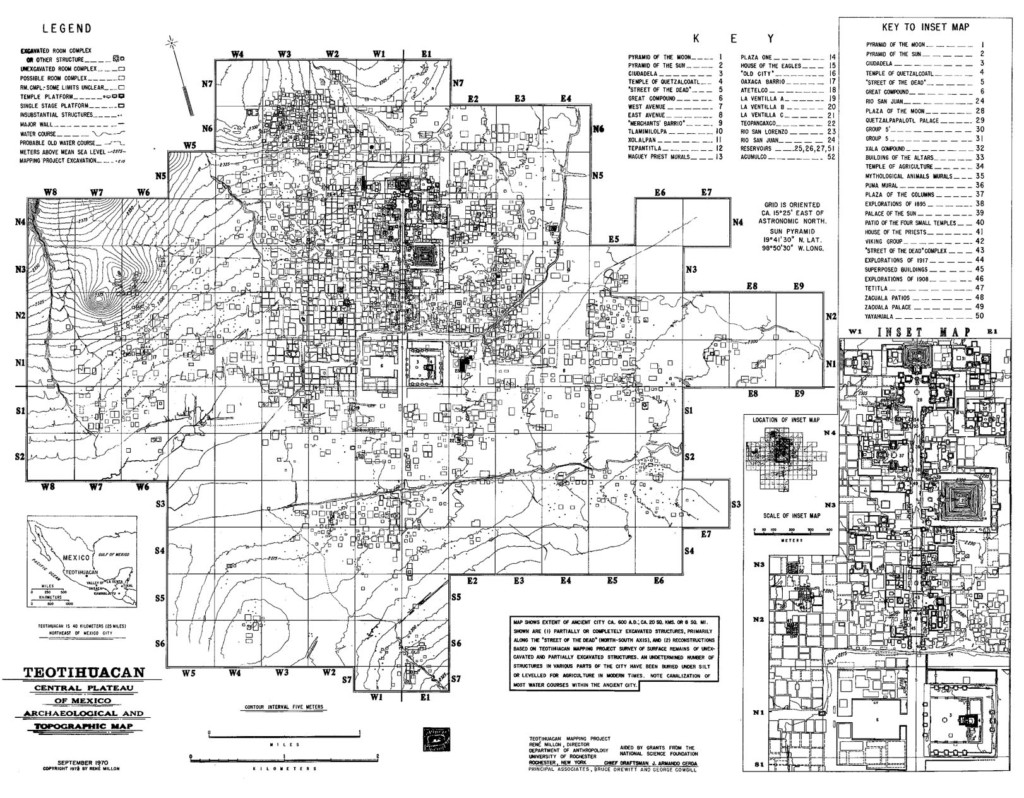

Un patrón similar de experimentación surge de la arqueología en las Américas. En el Valle de México, a pesar de décadas de búsqueda activa, no se ha encontrado evidencia de una monarquía en los restos de Teotihuacan, que tuvo sus días de gloria alrededor del año 400 de nuestra era. Tras una fase temprana de construcción monumental, que erigió las pirámides del Sol y de la Luna, la mayoría de los recursos de la ciudad se canalizaron a un prodigioso programa de vivienda pública, proporcionando apartamentos multifamiliares para sus residentes. Dispuestos en una trama uniforme, estas villas construidas en piedra —con sus finamente aplanados pisos y muros, servicios integrales de drenaje y patios centrales— estaban disponibles para los ciudadanos sin importar su riqueza, estatus o etnia a la que pertenecieran. En un principio los arqueólogos consideraron que estas construcciones eran palacios, hasta que se dieron cuenta de que prácticamente toda la población de la ciudad (todos los 100,000 habitantes) vivían en esas condiciones “palaciegas”.[7]

Un milenio después, cuando los europeos llegaron por primera vez a Mesoamérica, encontraron una civilización urbana de sorprendente diversidad. La monarquía era visible en las ciudades, pero moderada por el poder de guardianes urbanos conocidos como calpulli, quienes se turnaban para cumplir con las obligaciones del gobierno municipal, distribuyendo los cargos más altos entre un amplio sector del altepetl (o ciudad-estado). Algunas ciudades tendían al absolutismo, pero otras experimentaban con un gobierno colectivo. Tlaxcala, en el valle de Puebla, fue muy lejos en esa última dirección. Al llegar, Cortés la describió como una Arcadia comercial, donde “el orden del gobierno hasta ahora observado entre las gentes se parece mucho a las repúblicas de Venecia, Génova y Pisa, pues no hay un señor supremo.” La arqueología confirma la existencia de una república indígena, donde las estructuras más imponentes no eran palacios o templos-pirámide, sino las residencias de ciudadanos comunes, construidas alrededor de plazas en barrios con características uniformemente de alta calidad y elevadas sobre grandes terrazas.[8]

La arqueología contemporánea muestra que la ecología de las primeras ciudades era también mucho más diversa y menos centralizada de lo que alguna vez se pensó. La jardinería y crianza de animales a pequeña escala eran comúnmente centrales en sus economías, como también los recursos de ríos y mares, y la caza y recolección de alimento silvestre en los bosques o humedales, dependiendo el lugar en que se encontraran en el mundo.[9] Lo que gradualmente aprendemos de la historia de los primeros habitantes de las ciudades es que no siempre dejaron una huella dura en el ambiente o sobre cada una; y ahí también hay un mensaje contemporáneo. Cuando los urbanitas de nuestros días toman las calles reclamando el establecimiento de asambleas ciudadanas para atacar los problemas del cambio climático, no están yendo contra el desarrollo de la historia o de la evolución social, sino que siguen su curso. Nos reclaman un poco de la chispa de creatividad política que en principio dio vida a las ciudades, con la esperanza de discernir un futuro sustentable para el planeta que compartimos.

Notas:

1.Canetti, Elias, 1981. Muchnik Editores, Barcelona.

2. Dunbar, Robin I.M. 2010. How Many Friends Does One Person Need? Dunbar’s Number and Other Evolutionary Quirks. Cambridge, MA, Harvard University Press.

3. Bird, Douglas W. et al. 2019. “Variability in the organization and size of hunter-gatherer groups: foragers do not live in small-scale societies.” Journal of Human Evolution 131: 96-108; véase también Hill, Kim et al. 2011. “Coresidence patterns in hunter-gatherer societies show unique human social structure.” Science 331: 1286–1289; David Wengrow y David Graeber. 2015. “Farewell to the childhood of man: ritual, seasonality, and the origins of inequality.” (The Henry Myers Lecture). Journal of the Royal Anthropological Institute 21 (3): 597–619.

4. Bloch, Maurice. 2013. In and Out of Each Other’s Bodies: Theory of Mind, Evolution, Truth, and the Nature of the Social. Boulder, Co.: Paradigm.

5. Fischer, Claude S. 1977. “Comment on Mayhew and Levinger’s ‘Size and the density of interaction in human aggregates’.” American Journal of Sociology 83 (2): 452–455.

6. Mieroop, Marc Van De. 2013. “Democracy and the rule of law, the assembly, and the first law code,” en H. Crawford (ed.), The Sumerian World. Abingdon; New York: Routledge, pp. 277–289; Possehl, Gregory L. 2002. The Indus Civilization: A Contemporary Perspective. Walnut Creek: Altamira; Wengrow, David. 2015. Cities before the State in Early Eurasia. (The Jack Goody Lecture). Halle: Max Planck Institute for Social Anthropology; Chapman, John, Bisserka Gaydarska y Duncan Hale. 2016. “Nebelivka: assembly houses, ditches, and social structure.” En J. Müller et al. (eds.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory, 4100–3400 BCE. London and New York: Routledge, pp. 117–132.

7. Froese, Tom, Carlos Gershenson and Linda R. Manzanilla. 2014. “Can government be self-organized? A mathematical model of the collective social organization of ancient Teotihuacan, Central Mexico.” PLOS One 9 (10): e109966; Robb, Matthew H. 2017. Teotihuacan: City of Water, City of Fire. San Francisco: Fine Arts Museums of San Francisco and University of California Press.

8. Fargher, Lane, Richard E. Blanton, and Verenice Y Heredia Espinoza. 2010. “Egalitarian ideology and political power in prehispanic Central Mexico: the case of Tlaxcalan.” Latin American Antiquity 21 (3): 227–251; Fargher, Lane et al. 2011. “Tlaxcallan: the archaeology of an ancient republic in the New World.” Antiquity 85: 172–186.

9. Pournelle, Jennifer. 2003. Marshland of Cities: Deltaic Landscapes and the Evolution of Mesopotamian Civilization. University of California: San Diego.

David Wengrow es arqueólogo y autor de los libros What Makes Civilization? y The Origins of Monsters. Este ensayo se publicó originalmente en inglés y aparece en español con permiso de su autor.