La insoportable relación de los chilangos con su medio ambiente

En general, en los entornos urbanos creamos paraísos artificiales –imperfectos y, sobre todo, desiguales - de estabilidad del tiempo que [...]

24 octubre, 2017

por José Ignacio Lanzagorta García | Twitter: jicito

El Zócalo de Mancera es muy parecido al de Uruchurtu… materialmente. La severa plancha del segundo consistía en un adoquín y la del primero consiste en un concreto hidráulico con rieles y perforaciones. Tal vez la diferencia más visible es que el de Mancera tiene muy ligeramente más espacio para los peatones que el de Uruchurtu. En esencia, la intervención más aparatosa que ha sufrido la plaza mayor de la ciudad de México en sesenta años nos la dejó más o menos igual. Las sutilezas de la distinción, sin embargo, hay que mirarlas más bien en el espíritu de los tiempos, en la proyección, usos y sentidos que ambos gobernantes querían marcar para el espacio que concentra o ha concentrado material y simbólicamente el poder del Estado, de la Iglesia y del mercado así como la representación de la nación. Conviene repasar la relación y posición que juega esta plaza con respecto al poder político, la ciudad y consigo misma. Tal vez es que así las diferencias entre el Zócalo de Mancera y el de Uruchurtu emerjan de formas más evidentes.

La plaza orgánica: la plaza mayor en función de la ciudad

La apariencia, usos y sentidos del Zócalo son un problema moderno; uno que aparece hacia finales del siglo XVIII. Antes que eso, su presencia en la ciudad podría estar determinada por su función orgánica en la urbe. Es decir, se precisaba la existencia de una plaza mayor para dar sentido, orientación y coherencia ideológica a la estructura de la ciudad, pero la plaza no representaba un problema urbanístico en sí mismo o al menos no como lo entendemos hoy en día. En cambio, ese sería, tal vez, el de la plaza mayor de esa sociedad religiosa compuesta de las corporaciones, los estamentos y las cofradías. Lo que la plaza proyecta en el espacio de la ciudad no es más que un lugar regulador en ese cuerpo místico.

En la titánica empresa urbanística del imperio español en el continente americano en el siglo XVI, la fundación de una ciudad implicaba una serie de procesos jurídicos que eran materializados en una plaza central como una suerte de punto de arranque. En esta lectura, la plaza no era tanto una proyección del poder del estado como, más fundamentalmente, un principio espacializador que lo incluye como parte de un todo. Así, la plaza mayor era ese dispositivo urbano que establecía un referente central; congregaba las autoridades civiles y las religiosas en él; daba una sede visible, práctica y controlable al tianguis; sentaba un formato para el crecimiento urbano formal a partir de manzanas en la traza de damero. Seguir o no el patrón que nace de la plaza mayor era la diferencia entre ser ciudad y ser barrio. No más que eso, pero no menos.

Vista de la plaza mayor, Cristóbal de Villalpando. 1695. Óleo sobre tela. Colección James Methuen-Campbell

Vista de la plaza mayor, Cristóbal de Villalpando. 1695. Óleo sobre tela. Colección James Methuen-Campbell

La plaza mayor virreinal, en esta lectura, funciona solo en relación con la idea de la ciudad entera. Salvo embellecimientos discretos como dotar algún conjunto de fuentes o la ejecución de sentencias en la picota, la lectura de mensajes o la regulación del orden público en general, no habría mucho más margen para pensarla como un lugar en sí misma. No hay mucho margen en ella para la expresión vanidosa del poder o para la representación de alguna idea de colectivo o nación. No tenía que ser una plaza bella, tenía que ser una plaza funcional dentro del amplio contexto de la ciudad. Por ello es que los problemas de la plaza mayor son en ella, no de ella. Y el problema por excelencia en –no de– la plaza mayor de la capital virreinal fue la de organizar la intensa actividad comercial que ahí ocurría: equilibrar, contener y regular la función orgánica que en ella estaba fallando.

El mercado del Parián, que dominó la parte poniente del cuadro por un período de casi 170 años, concentró buena parte de las discusiones, remodelaciones e incluso representaciones de la plaza mayor. La presencia de negocios y vendedores no regulados, de productos de contrabando, de libreros eran parte de los problemas por resolver. Dotar al mercado de un edificio aún en detrimento del espacio de la plaza mayor no podría resultar un escándalo, como de hecho, parecían no serlo las condiciones fuera de él.

En su Historia, usos y abusos del Zócalo (Revista Nexos, noviembre 2013), Gustavo Gómez Peltier cita al cronista Francisco Solano, quien en 1777 describe así a la plaza mayor: “lo desigual del empedrado, el lodo en tiempo de lluvias, los caños que la atravesaban, las montañas de basura, excrementos de gente ordinaria y muchachos, cáscaras y otros estorbos, la hacían de difícil andar. Había un beque o secretas que despedían intolerable hedor […] de noche se quedaban a dormir los puesteros bajo los jacales de tejamanil y allí se albergaban muchos perros que se alborotaban y, a más de ruido que hacían, se abalanzaban a la gente que se acercaba.” Esto lo dice, cuando las ideas modernas de la Ilustración y su correlato urbanista comienzan a llegar a la Nueva España. Tocaba descomponer ya ese cuerpo místico para selectivamente atender sus partes por separado. Los problemas de la plaza mayor comenzarían a ser no solo en ella, sino también de ella.

Los proyectos de la plaza moderna: entre el espacio público, la centralidad y la monumentalidad

Como golpe de péndulo, la plaza mayor se convirtió en un problema en sí misma a finales del siglo XVIII. Y, de pronto, tiene que satisfacer con la misma vitalidad sus nuevas y viejas funciones. El mercado del Parián, edificado en 1678, seguía operando mientras que para la parte oriente de la plaza se consideró, finalmente, establecer la proyección ya no de la ciudad, sino del poder que la gobernaba. Esculturas de reyes, columnas de la independencia, paseos elegantes. Un muy largo camino de 150 años de proyectos cambiantes que se plantearon y se implementaron a veces a medias con montones de modificaciones y discusiones, comenzó cuando el virrey Juan Vicente Güémez Pacheco, recordado mejor por su título nobiliario como conde de Revillagigedo, decidió nivelar la plaza y, más adelante dar espacio a un redondel que incluiría a su centro una escultura ecuestre de del rey Carlos IV; la que más tarde el virrey siguiente mandaría hacer en bronce, bajo la mano de Manuel Tolsá. Si bien la representación del rey de España en la plaza mayor de México no era una novedad, esta vez lo sería desde la monumentalidad y la pulcritud, no desde la mera indicación del rey en turno.

Las obras en la plaza mayor bajo el conde de Revillagigedo y nos dieron, además, el descubrimiento de la Piedra del Sol, la Coatlicue y la que fue llamada piedra de Tizoc. La modernidad trajo consigo la valoración de los ídolos y las labranzas del mundo conquistado 300 años atrás como tesoros y reliquias para ser exhibidas. Más aún, sobre ellas, encontradas en el corazón de la ciudad, se empezó a construir lo que Benedict Anderson analiza como una comunidad imaginada separada de la metrópoli peninsular. Si la plaza mayor de la Ciudad de México luciría más como un espacio político que como un órgano vivo de la ciudad, paradójicamente comenzaba a configurarse entre la sociedad criolla que no era un rey de España el que más deseaban que quedara ahí proyectado.

Este entendimiento moderno de la plaza mayor como espacio de proyección política quedó aún más evidenciado algunas décadas más adelante, cuando ya iniciado el movimiento de Independencia, desde España se les mandó renombrar a estos espacios en diferentes ciudades como “Plaza de la Constitución”. Es decir, de conservar su nombre orgánico como “Plaza Mayor” o funcional como “Plaza de Armas” (también en alusión al principio jurídico de ésta), ahora su nombre debía aludir a un sentido no urbano, sino político. Ante la espera de generar monumentos y paseos, la lealtad al documento que restablecía la monarquía en España luego de la invasión napoleónica debía ser expresado nominalmente en el espacio originario de la ciudad. Así como hoy en día los cambios físicos de la nueva plaza son menores, en 1812 el cambio mismo de nombre implicó un nuevo proyecto, una nueva forma de entender la plaza mayor de la ciudad. Antes que a reyes concretos, las plazas principales del Imperio debían rendir homenaje a la primera constitución escrita que estaría por encima de estos.

Mexico se independizó y en la efervescencia de estos proyectos modernistas, el entusiasmo de la plaza por la plaza misma como espacio de centralidad llevó a que el gobierno de Antonio López de Santa Anna tomara la decisión de demoler el Parián para siempre en 1843. Regular la actividad comercial ya había dejado de ser una prioridad y función primordial de la plaza mayor, sobre todo en el contexto de una ciudad cada vez más grande. El Parián impedía el aprovechamiento de todo el espacio para la nueva finalidad central y, además, no favorecía los preceptos higienistas que acompañaron el discurso moderno. El comercio no debía ser expulsado del primer cuadro, sino regresar a los portales del poniente, dejando cada costado de la plaza mayor a alguna potente representación de poderes civiles locales y nacionales, religiosos y económicos.

Si el marqués de Branciforte quería un Carlos IV monumental y los partidarios de la restauración la renombraron como Plaza de la Constitución, Santa Anna quería para la plaza mayor una monumental columna de la Independencia al centro. La historia ha sido recordada recientemente: se celebró un concurso en el que, sin importar el ganador, Santa Anna asignó el proyecto al arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Así, comenzaron las obras de un monumento a la victoria alada para las que De la Hidalga solo alcanzó a construir el zócalo: la invasión estadounidense interrumpió tanto las obras como al gobierno que las financiaba. Al centro de la Plaza de la Constitución quedó, entonces, un zócalo abandonado por alrededor de 30 años, al que se le colocó lo mismo una farola que posteriormente un kiosco para quedar enterrado para (casi) siempre. Los violentos vaivenes de la vida política mexicana del siglo XIX evitaban que un poder estable pudiera proyectar su magnificencia a través de la monumentalidad en este espacio.

Además de las dificultades para representar al poder del Estado en un contexto político convulso, la modernidad trajo consigo también otras formas de relacionarse con el espacio público, con la calle. La plaza ya no significa transacción, juicio, proclamación o procesión, sino también descanso, convivencia y disfrute. La plaza mayor, con el zócalo de un monumento, debía convertirse en ese espacio público moderno por excelencia.

Y entonces en vez de monumentos se proyectaron kioscos, jardines, paseos. En el gobierno de Maximiliano, el alcalde de la ciudad, Ignacio Trigueros, impulsó un proyecto en el que se dejaba descubierto el zócalo de Lorenzo de la Hidalga y se le rodeaba de jardineras con bancas. El “Paseo del Zócalo”, lo llamaban. Al norte, frente la Catedral, se encontraba el arbolado Paseo de las Cadenas que G. Rodríguez en México y sus alrededores (1856) lo inmortalizó en una litografía donde lo representa en una noche de luna. El éxito de la plaza mayor de la Ciudad de México como punto de encuentro y ocio y su referencia a ella como el “Paseo del Zócalo” no solo la despojó -aunque no oficialmente- del frío y lejano nombre como “Plaza de la Constitución”, sino que logró que el término “zócalo” se convirtiera en la nueva forma de nombrar y concebir las plazas mayores de las ciudades del país.

Las cadenas en una noche de luna, litografía de G. Rodríguez en el libro México y sus alrededores, 1856

Las cadenas en una noche de luna, litografía de G. Rodríguez en el libro México y sus alrededores, 1856

Proyecto para la Plaza Principal de México, 1866. Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH

Proyecto para la Plaza Principal de México, 1866. Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH

El Porfiriato consolidó esta plaza que no proyecta poder político, sino solo esparcimiento. Díaz se engolosinó mostrando la capacidad constructiva de su régimen en obra pública, infraestructuras de comunicación, monumentos, plazas y edificios en cualquier otro lado. No necesitó del Zócalo para proyectar magnificencia y, al contrario, prefirió la sociabilidad aburguesada de una plaza mayor ajardinada. De este período nos llegaron las imágenes del kiosco que fue instalado sobre el zócalo, el arbolado que obstruye la vista de la Catedral Metropolitana, la instalación de europeizantes pabellones de madera. Y, fundamentalmente, el lado poniente de la plaza nuevamente vuelve a concebirse dentro de una funcionalidad urbana: la estación de tranvía. En la modernidad, la plaza mayor se problematiza como un espacio en sí misma, pero no pierde una centralidad funcional. El péndulo volvería de nuevo hacia la plaza de proyección política tan solo unos años después.

La plaza revolucionaria: proyectar para el Estado y la Nación

Aunque se encuentra aún dentro del paradigma de la modernidad, los proyectos sobre el Zócalo se vuelven a transformar con la Revolución Mexicana. Probablemente son las ideas de la renovación del Estado mexicano y su rompimiento con las formas aristocráticas del Porfiriato las que retoman el impulso de la proyección del poder en la plaza mayor de la ciudad, que de tanto ocio y esparcimiento, hasta perdió su nombre político. La vegetación parece haber sido el primer blanco de las tensiones.

En 1916 y, al parecer no sin polémica, se despojó al Zócalo de todo su arbolado. El argumento fue, nuevamente, el de la monumentalidad: aún en la incipiente reconfiguración de un estado anticlerical, la Catedral Metropolitana -y, aún en este tiempo, no tanto así el Sagrario- debían lucir sin obstrucción de plantas y pabellones. Se retiró el tranvía, pues tanto ajetreo no era tampoco apropiado para el aspecto grandilocuente que se deseaba ahora para la plaza. Y, además, debían mostrarse con más orgullo el Palacio Nacional y los edificios del gobierno de la ciudad que, aún desde el Porfiriato, habían iniciado obras para renovarlos y aumentarles niveles. Aunque nacieran del régimen anterior, estas obras no suponían ningún conflicto en el interés de mostrar grandeza del Estado. Al contrario, fueron modificándose y ampliándose aún entrada la década de 1920 para lucir como los vemos hoy en día.

Como en tiempos de Santa Anna o de Cuauhtémoc Cárdenas, se hizo también un concurso en 1916. Y, como en ambos casos, el proyecto ganador no pudo ser implementado, pero el ejercicio sirvió para marcar los lineamientos sociales, culturales y políticos en los que era concebida la nueva plaza mayor. Así como tomó algunas décadas convertir el zócalo de la plaza monumental de Santa Anna a la plaza de esparcimiento de Porfirio Díaz, tomó nuevamente unas tres décadas irla despojando de todo hasta convertirse en la plancha de asfalto que todos conocemos. Los proyectos de 1916 mostraban una plaza con pocas jardineras, compuestas principalmente de arbustos, ninguna vegetación elevada, monumentos dirigidos no a reyes, no a la Independencia sino a ese concepto tan central del proceso posrevolucionario: la Patria.

El Zócalo se convirtió formalmente en una plaza cívica y, como tal, sirve a la Nación, no a la ciudad. Sin el tranvía, sin el Parián, sin los pabellones, el Zócalo quedó extirpado del cuerpo místico urbano para formar parte de uno inmaterial. Uno de los proyectos participantes del concurso de 1916, de Ituarte Arquitectos, aún proponía un kiosco, pero esta vez no al centro, sino hacia el poniente, donde desemboca la calle de Madero. No era fácil desprenderse de la plaza del ocio. Ese kiosco nunca se colocó, aunque una fotografía de los años 20 muestra uno temporal, de madera, al norte del jardín.

El resultado final fue anticlimático. En el afán de mantener la monumentalidad, el área ajardinada quedó reducida a un pequeño cuadro frente a la Catedral Metropolitana. Por un tiempo se engalanó con los cuatro pegasos que hoy se encuentran frente al palacio de Bellas Artes, pero aún estos fueron encontrados como inapropiados para la plaza monumental y eventualmente retirados. El resto del enorme espacio entre los edificios circundantes e incluso de buena parte de las plazas adyacentes como la plaza Seminario y la plaza del Marqués (o Empedradillo) fue destinado principalmente a espacio para la circulación vehicular. Lo que fue el antiguo Paseo del Zócalo quedó como un insolado jardín aislado por un asfixiante espacio gris ocupado por una flotilla de buses y automóviles que comenzó a crecer.

La monumentalidad se volvió iconoclasta: se trataba de producir el espacio más imponente, más avasallador a cualquier costo. En la fototeca del INAH se encuentra una fotografía-proyecto de este período, la década de 1920, que propone destruir la fachada del Sagrario Metropolitano para construir sobre ella una réplica de la fachada de la Catedral Metropolitana, de modo que la vista fuera la de un solo edificio catedralicio de tres torres con simetría a partir de la torre oriente de la actual Catedral. Este proyecto, evidentemente, no se concretó. En cambio, el ánimo destructor a cambio de monumentalidad se materializó con la apertura de la Avenida 20 de Noviembre en la década de 1930. Se arrasó con la mitad del templo del ex convento de San Bernardo, algunas casas palaciegas y otros edificios con tal de brindar justamente a estos nuevos vehículos automotores, una vista monumental de la Catedral Metropolitana en su camino hacia el Zócalo desde el sur de la ciudad. “20 de noviembre” se llamó la avenida: la plaza como gran monumento debía celebrar a la nación.<

El momento y proyecto más extremo que ha experimentado la plaza mayor de la Ciudad de México ocurrió, finalmente, en 1955. La corrosión de esta etapa iniciada con la Revolución Mexicana de limpiar el espacio para dejar lucir la sobrecogedora expresión de su vacío alcanzó su máxima expresión cuando el regente Ernesto P. Uruchurtu tomó la decisión de eliminar toda jardinera, mantener el flujo de vehículos siguiendo más o menos la traza de las calles que desembocan en la plaza, dejar una plancha de adoquín y sembrar en su centro un mástil para levantar una enorme bandera de México. La plaza cívica en su expresión más minimalista, más severa y, sobre todo, más dispuesta a dar cabida al pueblo.

El Zócalo de Uruchurtu no se distingue mucho de las grandes plazas cívicas que se construyeron bajo regímenes totalitarios en el siglo XX, tanto de corte fascista como de corte socialista. Hablamos de un período de la historia en la que un gran número de países se organizaron en torno a grandes aparatos estatales que orquestaron diferentes sentimientos nacionalistas o, bien, de respaldo popular a los regímenes. Y, en el caso del Estado mexicano, su matriz totalitaria se articuló a partir de ese gran sistema corporativo coordinado por el Partido Revolucionario Institucional. El Zócalo se convirtió en la plaza para congregar al pueblo, entendido como la nación, alineada por y para el Estado. El vacío debía ser tan grande como la capacidad del Estado de llenarlo por un pueblo conducido, disciplinado y ordenado a través de festividades que solo las autoridades podían marcar. El día del informe presidencial, la noche del 15 de septiembre, los desfiles militares del 16 de septiembre y del 20 de noviembre y, por supuesto, el Día del Trabajo: magno festival del corporativismo nacional.

El Zócalo de 1955 ha sido, hasta la fecha, el aspecto más estable que ha tenido la plaza en los últimos 220 años. A lo largo de 60 años, son pocas las modificaciones que se han hecho. Sin embargo, el proyecto nacional, político y cultural que le dio esta fachada se fue extinguiendo sin registrar cambios materiales en la plaza. El Estado fue desincorporando y privatizando buena parte de sus empresas, la democracia electoral fue llegando a México. De ser un espacio vetado para la protesta social -los sindicatos que no eran afines al aparato coordinado por la CTM debían escoger otros espacios de protesta como, por ejemplo, la Glorieta de los Insurgentes-, a partir de 1988 el Zócalo empieza a mostrar las primeras expresiones populares no alineadas a un Estado totalitario. Fue ahí donde Cuauhtémoc Cárdenas, disidente del PRI y candidato de la izquierda contra el oficialista Carlos Salinas de Gortari reunió a todo su movimiento a reclamar lo que pareció a todas luces un robo electoral. Se abrió el espacio más contemporáneo de nuestra plaza mayor: el de espacio de protesta.

La plaza democrática, global y patrimonial: ¿un paréntesis?

Sin registrar mayores cambios en su fisonomía desde 1955, a lo largo de la década de 1990 el Zócalo fue dejando de ser solo la plaza oficialista y se fue convirtiendo en el destino de las marchas de protesta contra la autoridad. Pero también se fue fortaleciendo como punto central de un objeto relativamente nuevo en la Ciudad de México: el “centro histórico” como “Patrimonio de la Humanidad”. Anteriormente, las leyes mexicanas contaban con la patrimonialización de los inmuebles y los monumentos. Sin embargo, desde 1980 se decretó toda el área que la Ciudad de México ocupó hasta finales del siglo XVIII como un “centro histórico”. Ocho años más tarde, esto se convirtió en un compromiso con la UNESCO. Además de la centralidad política y social que el Zócalo seguía significando y, más en este nuevo capítulo de la larga transición a la democracia, había que agregar el énfasis en una visión patrimonializadora y turística. A pesar de que los cambios en la plaza no han llegado del todo hasta la fecha, no nos equivocamos al pensar que estas transformaciones de significado supondrían un correlato material en el Zócalo.

El primer gobierno electo del Distrito Federal (en 1997), por ejemplo, sí tuvo la intención de renovar la plaza. En un espíritu más deliberativo, acorde tal vez a la efervescencia democrática de las múltiples reformas de este tiempo, empezando por la que contribuyó a que un gobierno de izquierda y de partido distinto al del gobierno federal llegara la ciudad, Cuauhtémoc Cárdenas, el Jefe de Gobierno, convocó a un concurso para la remodelación del Zócalo. Participaron más de 200 proyectos. Ahí anduvo uno de Alberto Kalach y otro de Teodoro González de León entre los finalistas. El jurado no dejó de ser un club de Toby de arquitectos y notables mexicanos y extranjeros, pero un jurado al fin, un comité que debía discutir aciertos y errores de proyectos concretos, los valores y principios que privilegiaba alguno sobre otros; un jurado que debía decidir la forma y uso de un espacio tan crucial para el estado mexicano y para los visitantes del centro histórico.

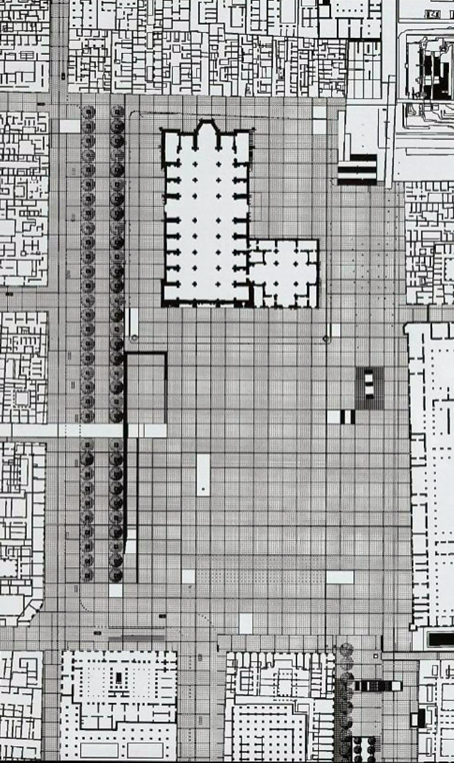

El proyecto ganador perteneció a un equipo encabezado por Ernesto Betancourt, Cecilia Cortés y Juan Carlos Tello. El fallo fue dado en 1999. Su idea del Zócalo no es muy distinta a los valores que, 20 años después, supuestamente tratamos de construir hoy también: peatonalización y áreas de descanso para el aprovechamiento de la plaza sin perder la apreciación monumental, así como mantener la capacidad del espacio para albergar grandes aglomeraciones con distintos fines. El proyecto buscaba integrar como un solo espacio la Plaza de la Constitución, la plaza de Seminario, la plaza del Marqués (o de Empedradillo), la calle República de Guatemala en la parte trasera de la Catedral, así como crear una nueva plaza del Volador frente a la Suprema Corte de Justicia. Ello exigía cerrar los pasos vehiculares frente a Catedral y Palacio Nacional, así como el tramo al sur entre 20 de Noviembre y Pino Suárez y el último tramo de esta calle entre Venustiano Carranza y el Zócalo. Solo dejaría paso vehicular al flujo que, desembocando a la plaza desde 20 de Noviembre, doblaría a la izquierda y continuaría al norte hacia República de Brasil frente al portal de Mercaderes y el Monte de Piedad. Para separar esta vía vehicular de todo el conjunto peatonal proponían hacer un largo paseo lineal de jacarandas, acompañado por bancas y otros dispositivos, que iría desde la altura de 16 de Septiembre hasta República de Guatemala.

Diseño de planta del proyecto ganador del concurso de 1999. Imagen tomada de Adriá, Miquel “Concurso Zócalo. Cinco propuestas para la Plaza de la Revolución”, Revista Arquine No.8, Ciudad de México, 1999

Diseño de planta del proyecto ganador del concurso de 1999. Imagen tomada de Adriá, Miquel “Concurso Zócalo. Cinco propuestas para la Plaza de la Revolución”, Revista Arquine No.8, Ciudad de México, 1999

El plan de Betancourt et al podía satisfacer todas las demandas de una plaza democrática y patrimonial, de un espacio cívico y de protesta, de un punto de esparcimiento turístico y de contemplación monumental. Consistía en un proyecto inteligente que incorporaba los usos modernistas que la plaza mayor seguía demandando y atendía sus nuevas funciones como espacio global. A su vez, si el Zócalo de 1920 daba preponderancia espacial a la novedad del automóvil, el proyecto de 1999 le ponía fin a este encantamiento y devolvía la mayor superficie de la plaza a los peatones. “Recuperar virtudes y desterrar vicios”, escribió el propio Betancourt en la defensa de su proyecto.

A la vista de todos está que el plan nunca fue llevado a cabo. A los pocos días Cuauhtémoc Cárdenas dejó su gobierno para perseguir, sin éxito, la Presidencia de la República en 2000. Ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni el de Marcelo Ebrard, ni el de Miguel Ángel Mancera tomaron este proyecto.

Con el correr de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, así como la primera alternancia en el gobierno federal con el Partido Acción Nacional, el Zócalo continuó con su vocación de protesta, de manifestación de lo público, de espacio democrático. Sorprendentemente, la campaña presidencial de Vicente Fox, quien se convirtió en Presidente de México en 2000 tuvo un notable evento en el Zócalo siendo que tradicionalmente su partido solía usar la sede del Ángel de la Independencia para sus manifestaciones. Y de hecho, así lo hizo para celebrar días más adelante su victoria. Sin embargo, el PAN, habituado a identificar el Zócalo como un espacio dominado por su contrincante histórico, el PRI, finalmente tuvo acceso simbólico y real a la plaza. Un año más tarde, una caravana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que viajó desde Chiapas hasta la Ciudad de México, también ocupó el Zócalo para celebrar ahí un gran mitin contra el Estado mexicano y el gobierno de Vicente Fox. Es decir, por un tiempo, el de la transición democrática, el Zócalo pudo ser esa auténtica tribuna de lo público. No está claro que las autoridades lo sigan concibiendo así.

La plaza neoliberal: el Zócalo es un salón de eventos

Llegamos pues a la intervención de 2017. ¿Por qué desoye la administración actual el concurso de 1999? Lo primero que habría que apuntar es que el gobierno de la ciudad no atendió su propio planteamiento de ampliar significativamente el área peatonal. En enero de 2014, el Jefe de Gobierno anunció que había instruido a sus dependencias pertinentes presentar opciones para remodelar el Zócalo. Señaló que lo haría en concordancia con la “visión” de su administración, en la que se debía dar una mayor preponderancia al peatón. Incluso llegó a mencionar la posibilidad de hacer peatonal la totalidad de la superficie, superando así la propuesta ganadora del concurso.

El proyecto de 1999, por supuesto, pertenece a otra administración y los gobernantes prefieren dejar un legado propio. Sin embargo, llama la atención que el espíritu de estos tiempos no parecen ser muy distintos a los de entonces. El Zócalo ha seguido siendo un punto fundamental de protesta y una particularmente álgida en los movimientos magisteriales, así como las relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Sin embargo, recientemente, el gobierno de la ciudad ha tenido un mayor cuidado en que las protestas no tengan ya acceso al Zócalo. El último intento de los maestros de la CNTE por montar un campamento en la plaza fue impedido. En otras protestas con destino final en el Zócalo se han montado operativos que impiden el paso al primer cuadro de la ciudad. A esto hay que agregar que, desde el gobierno federal, el acceso al Zócalo para la fiesta del 15 de septiembre cuenta con una mayor vigilancia que nunca. Eso, sin contar, las decenas de camiones provenientes de diferentes partes del Estado de México que se asientan en las calles aledañas al Zócalo. Volvió el control de la plaza.

Este control reforzado parece tener relación con algo que comenzó a suceder también con la llegada de los gobiernos democráticos: el uso del Zócalo para la celebración de grandes eventos como conciertos masivos, exposiciones itinerantes, ferias empresariales, festivales de diferente tipos. En los últimos años, hemos notado una mayor frecuencia de estos eventos. La plaza rara vez está vacía y, los eventos se han privilegiado sobre cualquier otra expresión; especialmente la protesta.

La reciente intervención en el Zócalo parecería menor, pero en realidad significa mucho. Con una inversión de 150 millones de pesos, cambió el adoquín de la plancha por un concreto hidráulico capaz de soportal el peso de algunas estructuras. Se incrementó ligeramente la superficie peatonal, se trabajó en obras de drenaje y cableado y, sobre la plaza, se adicionaron algunos rieles y canales que permiten instalar con facilidad gradas, escenarios u otras edificaciones temporales. Queda así la vocación de la plaza neoliberal: la de vaciar y llenar para funciones de entretenimiento y consumo. Y el Estado, más que ejercer un control político como antaño, lo hace a través del mercado, a través de contratos con los privados que ofrecerán estos espectáculos o eventos. Bajo esta concepción, el gobierno no es más que el agente publirrelacionista de un salón de eventos; el gobierno de la ciudad no hace más que explotar el Zócalo como un recurso en una zona de alta valoración patrimonial… como hacen los privados con los inmuebles. Para no abaratar este recurso, es necesario despojarlo de los usos que no permiten aprovecharlo al máximo.

En las obras de remodelación del Zócalo en los últimos meses pasó algo que uno supondría insólito: ¡encontraron el zócalo! ¡El zócalo mismo que le dio nombre! Desde la lógica de lo patrimonial, lo esperable hubiera sido un cambio en el proyecto para dejar a la vista el hallazgo aunque fuera a través de ventanas arqueológicas. Eso hubiera tenido sentido, al menos, en el Zócalo patrimonial de hace 20 años. Y tal vez también en el actual. Pero el actual gobierno parece implacable en su gestión por y para una “marca ciudad”, la marca “CDMX”, que en su perfil comercial incluye ser la sede de “los grandes eventos”. Aún así, parece que no está dicho todo sobre la relación en la que tiempo y espacio han de moldear la plaza mayor de la Ciudad de México. Sólo queda esperar que siguientes administraciones retomen el ánimo deliberativo de los concursos y proyecten un espacio… más democrático. Es lo que a este tiempo toca.

Algunas referencias que contribuyeron a construir este texto a través de datos históricos y análisis

Betancourt, Ernesto, 2000, “La Ciudad de México hacia el siglo XXI: el rojo y el negro. Algunas consideraciones sobre el proyecto del Zócalo”, Bitácora Arquitectura. Ciudad de México: UNAM. 2000, No. 3

INBA, Instituto Mora y SCHP, 2004, Entre portales, palacios y jardines. El Zócalo de la Ciudad de México, 1840-1935. Memoria de exposición celebrada en Palacio Nacional. Ciudad de México: Conacyt, Conaculta e Instituto Mora.

Melé, Patrice, La producción del patrimonio urbano, Ciudad de México: CIESAS.

Monnet, Jerome, 1995, Usos e imágenes del centro histórico de la Ciudad de México. Ciudad de México: DDF.

Wilder, Kathrin. 2005, La plaza mayor ¿centro de la metrópoli? Etnografía del zócalo de la Ciudad de México, Mexico: UAM-Azcapotzalco, Cultura Universitaria, Serie de ensayo 80.

En general, en los entornos urbanos creamos paraísos artificiales –imperfectos y, sobre todo, desiguales - de estabilidad del tiempo que [...]

Tlatelolco presenta sus especificidades y sus testimonios siempre en una conexión inquebrantable con los grandes procesos de la historia nacional [...]