La ciudad en tiempos de algoritmos, corporaciones y derechos de autor. Una conversación con Conrado Romo

Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]

8 noviembre, 2024

por Olmo Balam

Adam Driver como César Catilina en "Megalopolis" (2024). de Francis Ford Coppola. Imagen: American Zoetrope.

Es cierto: es difícil no pensar, de vez en cuando, en el imperio romano. Francis Ford Coppola debe llevar al menos 40 años haciéndolo, desde el primer tratamiento de Megalópolis (2024), hasta ahora que, al fin, llega a las pantallas este proyecto descomunal y personalísimo que, justo por eso, y pese a su presupuesto y caché, no apunta a las taquillas, sino a algo más: el sueño de una ciudad, al mismo tiempo capital e imperio, cuya imagen idílica —proyectada en renders, maquetas y, sobre todo, discursos pronunciados en foros (pocos espacios tan romanos)— es capaz de aliviar la soledad (masculina y masculinizante), inmensa como el mejor de los sueños urbano-arquitectónicos.

Megalópolis es una fantasía diacrónica en la que la Nueva York del capitalismo demasiado tardío es lo que siempre ha sido: un trasunto de Roma. Pero no cualquier Roma: la de mediados del siglo I a. C, esa república que estaba a punto de convertirse —tiranía de Julio César y una guerra civil mediante— en un imperio. Pese a que este periodo de la civilización romana es muy posterior a su surgimiento y expansión por casi 600 años, al siglo I a. C le debemos (como apunta la historiadora Mary Beard) mucho del mito que todavía perdura alrededor de Roma: el de una ciudad que se creía con el derecho divino de reinar sobre el mundo, pero ya incapaz de no sentir el peso de ese destino manifiesto.

Nueva Roma o Nueva York, tanto la de Coppola como la que se ubica en la costa oriental de Estados Unidos, es por tanto el mejor escenario para encarnar el conflicto interno de un poder hegemónico en el proceso de perder su cordura, y dos de sus mejores representantes: Lucio Sergio Catilina y Marco Tulio Cicerón, cuyas versiones en esta película corresponden a César Catilina (Adam Driver), arquitecto, director de la Autoridad de Diseño de la Nueva Roma y premio Nobel por su invención del megalón, una partícula o sustancia capaz de generar ciudades; y, en contraposición, el actual alcalde Franklyn Cicerón (Giancarlo Sposito), político de centro y alérgico a cualquier clase de cambio que pueda reconfigurar la cara material y política de la Nueva Roma. [1] En este caso, Coppola hace algo que a los artistas les ha fascinado durante siglos: poner como héroe no a Cicerón, sino a Catilina, quien durante más de dos mil años ha sido recordado como un conspirador, femi y filicida, ludópata y pusilánime cuyo nombre ha llegado a ser sinónimo de político derrotado. Por supuesto, esa reputación ha sido obra en gran parte del retórico Cicerón, escritor prolijo y dueño de una falta de modestia que, no obstante, no ha logrado que su conflicto con Catilina dé a luz todo tipo de interpretaciones y ucronías.

“Cicerón denuncia a Catilina” (1889). Cesare Maccari. A la izquierda y de pie: Cicerón ante el Senado romano. A la derecha y a solas: Catilina escuchando las acusaciones. Esta pintura, pese a su iconicidad, es una representación anacrónica tanto del espacio como de sus personajes principales.

En Megalópolis, Catilina es un antihéroe cuyo elemento contradictorio no sólo es lo trágico (su intento por superar la muerte de su esposa), sino lo cómico (involuntario) de su papel: un arquitecto que en vez de ganar el Pritzker recibe el Nobel (no se dice en qué categoría pero, visto lo visto, no sería ilógico que fuera el de literatura), puntuado por su deseo de crear una Nueva Roma haciendo uso de su invento, el megalón. Este es un MacGuffin descarado: en principio es un material de construcción, el sucesor del concreto y el cemento para el siglo XXII, pero nunca queda claro por qué fue un arquitecto y no un químico o físico el que lo descubrió, ni si es un recurso renovable o limitado, ni cómo es su extracción, pero la sustancia lo puede casi todo: desde crear de manera procesual ciudades enteras, urdir vestidos reflectores para vírgenes vestales pop, hasta servir como prótesis o regenerador de tejido blando y huesos. El megalón parece ser, sobre todo, una fuerza de voluntad y un producto del genio de César Catilina antes que un material tangible. No contento con eso, este virtuoso disfruta de otro poder: el de detener el tiempo. La ambigüedad con la que Catilina piensa llevar a cabo su sueño, o si el megalón podrá salir del plano virtual (no está de más recordar que esta palabra se origina de virtus, la virtud o fuerza de voluntad que no siempre se materializa, pero cuyo ímpetu queda) es muy similar a otros sueños de omnipotencia que han animado a verdaderas monstruosidades del mundo contemporáneo, como el deseo de eliminar el trabajo, a los trabajadores y generar riqueza a partir de la nada: la gig economy, las criptomonedas, la inteligencia artificial, todo ello es el megalón que no queda claro para qué sirve o por qué es tan valioso, pero mueve voluntades y procesos geopolíticos enteros.

Megalópolis, partícipe de la tradición de la película de intriga palaciega, quiere subrayar su carácter histórico más que narrativo: los acontecimientos se suceden a veces sin mayor explicación, como si fueran hechos que se cuentan por enésima vez. Incluso el afán de Coppola por crear una fabula con moraleja para los niños del futuro está subordinado a una idea del tiempo humano como le gustaba a muchos romanos y a sus descendientes historiógrafos: un relato conducido por los grandes nombres y su megalomanía, locura, y amor metabolizados en campañas, desfiles políticos y guerras, todas ellas libradas en las afueras de la ciudad imperial, pero vitales para mantener incluso los arrabales de la metrópoli. Sin arruinarle nada a nadie, la película ni siquiera tiene un final triste o demasiado abierto. Lo que es mejor, no habilita el camino a ninguna secuela, ni siquiera a una escena poscréditos.

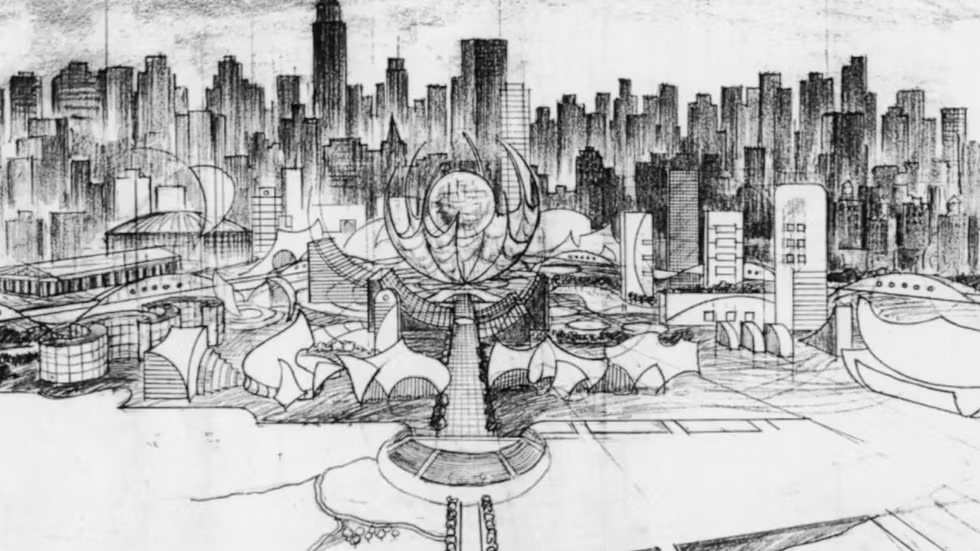

Todo ello ocurre porque hay una alegría caótica en esta película que, por supuesto, ha levantado cejas entre la crítica: una trama y guion descoyuntados; una dirección actoral que oscila entre lo sublime y lo autoparódico; una imaginería visual que recurre a metáforas que pueden parecer demasiado obvias, pero tampoco se toman en serio a sí mismas; una construcción de mundo en la que conviven elementos futurísticos e indumentarias de inspiración romana; una visión romaneoyorquina en la que se funden los escenarios aterciopelados y pornográficos de Calígula (1979) con los proyectos irrealizables del nazi Albert Speer o la referencia de cajón a Fritz Lang, todo lo cual casa muy bien con el iconicismo de un Hollywood (cuyo espectro ronda la concepción de esta película) que siempre ha sido afín a las columnas, panteones y mausoleos romanos.

Uno de los dibujos preparativos para “Megalópolis”.

La densidad deshilvanada de las referencias podría criticarse, pero se agradece que un director con el cartel de Coppola ponga en boca de sus personajes diálogos que no se sabe si son shakespereanos, como de Orson Wells o de Ingmar Bergman, y cuyo tono dramático se convierte de pronto en fársico, aunque sin conceder ni un milímetro al lenguaje memético (por ejemplo, comparar sin más a Clodio Pulcher [Shia LaBeouf], primo de Catilina, con un 4chanero o el enésimo monigote trumpiano; o acentuar el parecido de Catilina y su egolatría con la de dementes tecnofeudales como Elon Musk o Jeff Bezos). Los personajes existen en un plano de la historia que es el suyo y, en consecuencia, es posible que hablen como Horacio o Catulo, pero también como un neoyorquino malhablado pensaría que hablaban los romanos cuando se peleaban en sus calles llenas de basura, vestidos con todo y túnicas blancas. Ante la inmensa cantidad de citas pictóricas, poéticas y arquitectónicas, es inevitable no parodiar, esta vez de buena lid, el famoso dictum ciceroniano: Quo usque tandem abutere, Coppola, patientia nostra? (“¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia, oh, Coppola?”)

Megalópolis es, sobre todo, una demostración de lo que se puede hacer cuando se tienen 120 millones de dólares a la mano (Coppola recurrió a un guardadito, producto de sus negocios vinícolas), la única llave para liberarse de las exigencias de las productoras, las plataformas de streaming y la compulsión por hacer de todo una franquicia o servicio de suscripción. En ese sentido, Megalópolis es ya en vida (o sea, mientras esté en salas) una reliquia de un cine que igual y nunca fue: independiente, pero monumental; caótico, pero industrializado; teatral, pero finalmente audiovisual (en el sentido en el que se puede hablar de contenido). De ahí que sea imposible no ver esta película a la luz de ese anhelo realizado, [2] con el trasfondo de su dificultosa financiación, la negativa de las grandes productoras a participar en ella, los nuevos e inevitables chismes filtrados por la prensa de espectáculos de disociaciones y extravagancias en el set coppoliano, decenas de nombres de actores que alguna vez formaron parte de la shortlist para protagonizar la cinta.

Por supuesto, la película estaba condenada, por vía doble, a lo que se conoce como fracaso hoy en día: el rechazo de las audiencias críticas, pero sobre todo las consumidoras. Frente a esa lógica de perdedores y ganadores, la película evitó, por lo menos, una tercera debacle: la incompletud. Megalópolis existe y es una obra terminada conforme a lo que pudo su autor de 85 años, y eso en sí mismo es un milagro. Podría decirse que Coppola no es inocente en la creación y auge del entorno cinematográfico que hoy les cancela el futuro a otros armatostes posibles como el suyo. Al fin y al cabo, él estuvo ahí, en el alumbramiento de ese cine hollywoodense entendido como producción de blockbusters. Pese al mérito de sus grandes obras precedentes (El padrino, Apocalipsis ahora y alguna más), su cine también fue el precursor de lo que hoy vemos: esas películas de franquicia que ya ni siquiera gozan del privilegio de garantizar su rentabilidad: la cantidad de dinero que hoy debe generar una película para considerarse negocio (medio billón de dólares por lo menos) habla de una industria que pende de un hilo y en la que ya cada vez falta menos para que dejen de existir monstruos a gran escala como Megalópolis, todo un cetáceo fílmico que ya es de los últimos de su especie. Si Megalópolis hubiera salido hace 40 años, ¿habría sido una película adelantada a su tiempo? En 2024 parece ya, como dice el consenso popular y crítico, una obra que nació como ruina de sí misma.

Quedémonos con César Catilina y su figura de genio arquitectónico incomprendido, espejo para Coppola y muchos imaginistas de ciudades radiantes, y que sirva para no olvidar que la distancia entre el SPQR y la Nueva York delirante son apenas las comas que separan el título de otro libro de Rem Koolhaas, S, M, L, XL: la arquitectura y la historia son un sueño nocivo de omnipotencia e impotencia.

Notas

[1] Otros personajes notables son Julia Cicerón (Nathalie Emmanuel), quien se convertirá en amante de Catilina y una especie de agente doble entre ambas partes; Clodio Pulcher (Shia LaBeouf), primo de Catilina que virará, por puro ardor frente a su aventajado pariente, en populista de la alt-right neorromana; o Hamilton Craso III (Jon Voigt), plutócrata y banquero, tío de Clodio y Catilina. El elenco, variopinto, y que recurrió a muchos actores que han trabajado sobre todo en televisión, parece haber entendido el ímpetu coppoliano, entre elles, nadie como Aubrey Plaza en su papel de Wow Platinum, cuyo nombre y porte es de lo más verosímil justamente por ese elemento de ridiculez tan necesario para ser una celebridad en la era de Tik Tok.

[2] El crítico de cine Sergio Huidobro recordaba en su reseña otro sueño cinematográfico cumplido y fallido (curiosamente también protagonizado por Adam Driver), que cuajó muchas décadas después de su primera concepción: el Quijote de Terry Gilliam en The Man Who Killed Don Quixote (2018)

Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]

La arquitecta colombiana Ana Elvira Vélez lo tiene claro: si es posible empezar a mitigar las crisis de vivienda y [...]