“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

8 mayo, 2023

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

Si en el hemisferio terrestre en el que no se encuentra el continente australiano, usted se tiende en el suelo boca abajo, como cura o monje que va a ser consagrado, y apunta con la mano derecha al lugar por donde se asoma el sol al amanecer y con la izquierda al opuesto, donde se pone, habrá señalado, y tampoco es gran descubrimiento, que la derecha corresponde a oriente y la izquierda a occidente. Dicha correspondencia entre lados del cuerpo y orientaciones, aunque más una curiosidad que una descripción de hechos, tiene sus notas geopolíticas y hasta cuasiteológicas. Desde la mano siniestra y la otra, que indica el lado privilegiado en el que el hijo se sienta junto al padre, hasta el lado de la asamblea donde se sentaban los jacobinos, la izquierda, y los girondinos, a la derecha, lo que al final llegó a implicar no sólo posiciones respecto al eje de un espacio sino, sobre todo, respecto al mundo entero y la manera de actuar en él. A la derecha se supone que, para algunas cosas, tienden a ser más tradicionalistas —algo que tampoco se define de manera simple— aunque sobre los saberes construidos colectivamente ponen muchas veces el conocimiento experto —que, sin duda, también se alimenta de sus propias tradiciones. Y eso porque, si de manera también un tanto reductiva, hubiese que señalar una característica fundamental de las derechas, sería su creencia y defensa del individuo como base inalienable de la humanidad y en su libertad como una condición prácticamente innata. En la otra esquina, las izquierdas serían más críticas respecto a la tradición y, paradójicamente —o no tanto—, más tradicionalistas respecto a los saberes, que los suponen construidos y enseñados colectivamente, sin que distintas formas de especialización anulen irrevocablemente el valor de aquellos saberes. Digamos que esto se debe, en parte, a que las izquierdas no ven al individuo como origen sino como producto de una comunidad que siempre es anterior y superior en cuanto a que sin ésta , aquél no existiría. La libertad individual no es una marca de nacimiento sino también el producto de esfuerzos —y restricciones— colectivas y materiales. Por supuesto esa coincidencia y diferencia entre lados del cuerpo y posiciones políticas y sociales de cuerpos varios al yacer en posición prona, no explica ninguno de nuestros sistemas mundo, ni actuales ni posibles, ni mucho menos lo que la arquitectura hace con los otros.

Pero si seguimos con el análisis seudotopológico de dicha posición —llamémosla de cura por consagrar, para distinguirla de la del misionero—, notaremos que hacia el polo austral apuntan los pies y hacia el polo norte la cabeza. Eso suma una dimensión antropológica —asumiendo que nuestra posición erecta sea cosa singularísima de las personas humanas— a la posición política y algo más que anuda derecha con oriente e izquierda con occidente. A los pies les toca la parte más dura y menos enalltecida de esta mínima anatomía del cuerpo yacente sobre la tierra. Los pies, su estructura ósea y la forma de sus dedos, nos permitieron erguirnos y, como dice Georges Bataille en su ensayo dedicado al dedo gordo del pie, tener otra visión del mundo. Eso no va sin sus enredos, pues alejó nuestras bocas, narices, ojos y oídos —cuatro de los supuestos cinco sentidos— de la tierra y nos encaminó a un mundo —ideal, por supuesto— en el que lo etéreo, lo abstracto y lo incorpóreo se llegaron a considerar evidentemente superiores a lo demasiado humilde y terrenal, a lo banalmente pedestre.

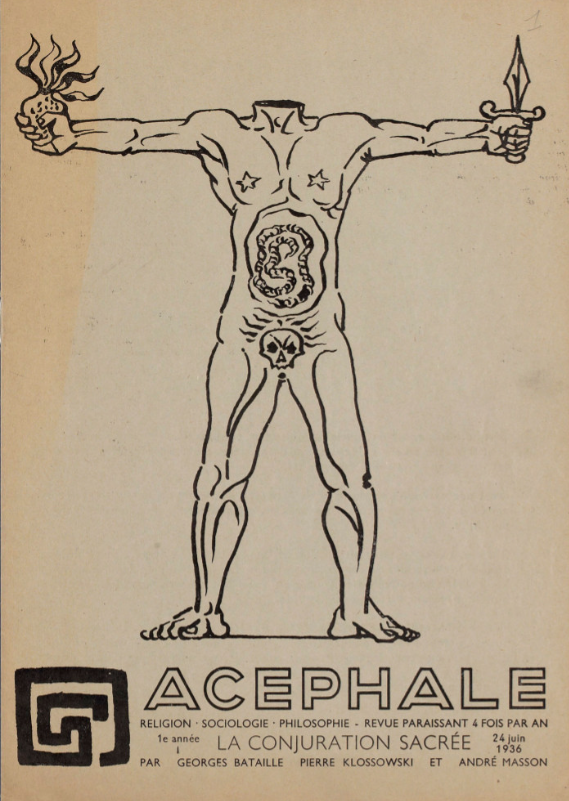

Hasta donde me he metido, no me queda más que, evitando detenerme demasiado en lo que distingue a lo oriental de lo occidental, suponer una posible conexión entre la izquierda y el privilegio de lo comunitario y lo material como sustrato de cualquier libertad deseable, y lo terrenal y, como indicó nuestro esquema en forma de humano yaciendo con sus brazos extendidos, el sur. El sur tiene los pies sobre la tierra —descalzos, diríamos para completar el lugar común—, mientras que el norte no confía más que en lo que cree que dice su cabeza. Cada cabeza, porque como supone la derecha que el individuo es origen de cualquier asociación humana posible, afirma que cada cabeza es un mundo. En esto que, repito, resulta tan esquemático como la posición prona de la que deriva, pero no por eso necesariamente falso o poco cierto, resulta que al norte —y a la derecha, diría el otrora famoso Dr. IQ—, es decir, en el mundo del desarrollo, del capital y de la modernidad, pero también de las conquistas, y el colonialismo, para seguir en lo esquemático—, mandan individuos que se ven como cabezas —como quienes dirigen al resto—y que ven a sus cabezas como las cápsulas espaciales en las que se aloja el pequeño homúnculo que es real sede de su alma. Descartes casi lo pensó así. Al sur y a la izquierda, con los pies sobre la tierra, y el saber lógico y antropológico de que así sus cuerpos —individuales y colectivos— se conectan y encuentran unos con otros y con el mundo, es decir, lo otro que también hace parte con esos cuerpos. Por eso —o no necesariamente por eso, pero queda bien decirlo aquí—, Georges Bataille, además de consagrar el ensayo ya mencionado a ensalzar al dedo gordo del pie como la más humana de las partes de nuestro cuerpo, fundó y dirigió, junto con un buen grupo de sus amigos, la revista Acéphale, una revista sin cabeza, que trataba de sociología y antropología, de religión, filosofía y arte, cuyo emblema era un cuerpo sin cabeza —si nos fijamos sí la tiene, pero en la ingle— que, liberado del rígido gobierno del órgano encerrado dentro de la bóveda craneana y todas las ideas que se ha inventado —para bien y también para lo contrario— planta firmemente sus pies descalzos sobre el suelo.

¿Y la arquitectura? La arquitectura, por supuesto, tiene que ver con cuerpos —con o sin cabeza. Se cuenta a pasos y se cuenta con palabras que construyen narrativas o relatos, se construye a mano, sea con un lápiz —aunque eso parece inevitablemente ya un anacronismo— o con la lisa y la llana. Y esas manos, a medio camino entre la cabeza y los pies, a veces piensan —como dice el título de Pallasmaa— y otras tientan o tantean, recordando que hace no mucho también fueron pies —cuatro millones de años no son tanto en la historia universal de la desincorporación de la cabeza. Y la arquitectura se hace con cuerpos desde uno de sus orígenes más simples: erguirse para caminar y luego tener que buscar dónde y cómo asentarse —no construir una ciudad y ni siquiera una choza, sino donde poner las nalgas, o tumbar el cuerpo entero el tiempo suficiente para descansar del esfuerzo que implica esa pugna antigravitatoria que nos hizo humanos, en parte. Ponerse de pie, caminar y luego encontrar la manera de descansar un tiempo con suficiente seguridad, debe haber sido uno de los primeros requerimientos que “el entorno” le imponía a nuestros cuerpos —de nuevo, tanto colectivos como individuales—, obligándolos a poner a trabajar sus cabezas —tanto metafóricas: “las personas a cargo”, como literales.

Luego viene una historia que empieza donde casi se termina algo que aún es medio oriente y que, del mediterráneo para abajo, ya es sur: Grecia. Ahí el arquitecto es jefe: la cabeza de los constructores, el arkhitéctön, el superintendente, o sobrestante, el maestro de obras, el que encabeza a una cuadrilla de constructores. Los griegos tenían palabra para arquitecto, quien era necesario en obras públicas, cuando alguien debía coordinar y hacerse responsable del buen curso de las mismas, pero no usaban la palabra arquitectura. Haciendo corta y simplificando al exceso una historia compleja de palabras y de oficios, el arquitecto —de arche, que es principio, y origen y fuente, y gobierno, o método de gobierno, y fundamento, y otras cosas más, y tektōn, en principio carpintero, pero también alguien que fabrica, que teje, que construye, que arma cosas— se imagino que encabezar a un equipo era lo mismo que tener todo en su cabeza —aunque siguiera tanteando el espacio a pasos y dibujándolo con las manos en un papel o trazándolo sobre el terreno— y, luego, que no sólo ahí lo tenía —como algo a resguardo— sino que de ahí salía, ahí se imaginaba y se intuía lo que luego otros construyen —un luego tan mal entendido como el que Descartes puso entre el pensar y el existir.

Acelerando el simplista resumen —e insisto: simple pero no por lo mismo falso—, el arquitecto —porque incluso en lenguas que no tienen marcado el género al arquitecto se le ha pensado casi siempre en masculino— imaginó que esos otros que construyen y ocupan lo que él imagina, aunque importantes y necesarios, son secundarios en relación al hecho de que quien encabeza el proyecto piense —sobre todo con su cabeza, aunque la mano y el resto del cuerpo sigan el paso— lo que debe ser y hacer un muro, una ventana o una puerta. Así, la historia de la arquitectura, que aunque como hecho humano empiece antes de Sumer y en varios lugares de manera casi simultánea, como palabra derivada de lo que es un arquitecto, empieza en Grecia, se extiende y transforma en Roma y su imperio, parece que desaparece y reaparece y se reinventa —o renace— en varias ciudades italianas hasta que en Florencia, a medio siglo XVI, Giorgio Vasari la hace, junto con la pintura y la escultura, una de las tres artes del diseño, es decir, que se dibujan antes de ponerse uno o poner a otros a hacerlas —rehacerlas, porque primero se hacen pensándolas mediante el dibujo y, antes, en la cabeza. Eso, que al final ha llevado a la arquitectura a encontrarse, en el esquema de consagración sacerdotal antes mencionado, equidistante entre la mano derecha y la cabeza, se fue olvidando no sólo del resto de su propio cuerpo —el cuerpo de constructores a quienes se suponía el arquitecto encabezaba— sino, sobre todo, de cualquier cuerpo que quedara fuera del cuerpo ideal que imaginó, por supuesto, en su cabeza.

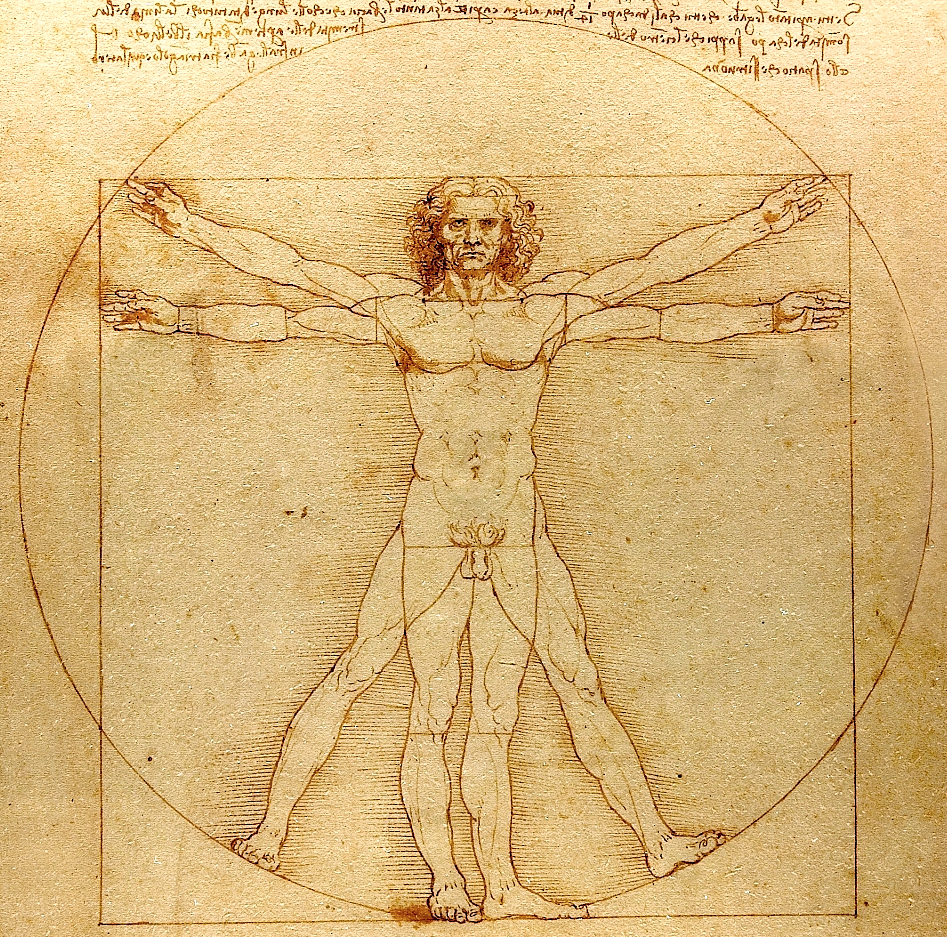

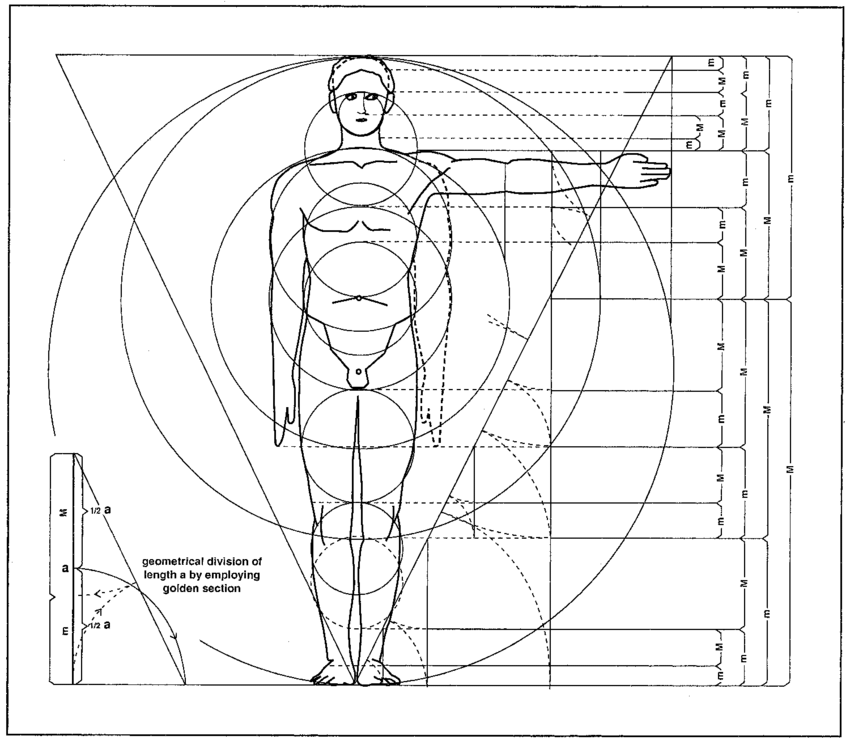

El cuerpo que como sucedáneo y sustituto de los cuerpos perdidos del arquitecto —el suyo, el de sus colegas constructores, el de sus congéneres habitantes, los cuerpos sociales desde y con los que trabaja y opera— es un cuerpo ideal, que sólo sirve para proporcionar las reglas que se utilizan en la composición arquitectónica. Esos cuerpos, del trazado por Villard de Honnecourt al hombrecillo de Neufert, pasando por Leonardo o Perrault, son cuerpos completos, enteros, firmes, atléticos, aptos y, claro, siempre masculinos. Los otros cuerpos, los menos delgados, menos aptos, menos blancos, menos hombres, o cuerpos de mujeres, cuerpos frágiles, cuerpos rotos, cuerpos colectivos, cuerpos alterados, esos, con todo y sus cabezas, fueron, poco a poco, pese a lo que dijeran discursos y teorías, notas y dibujos, olvidados, y con todo y sus cabezas.

Aunque, en el fondo, tanto al sur y a la izquierda como al norte y a la derecha de nuestro esquema del cura en posición de consagrar, la arquitectura —o como le llamemos al hecho de alterar el medio para que nuestros cuerpos, colectivos o individuales, no la pasen tan mal y, también, alterar nuestros propios cuerpos, colectivos o individuales, para que se la pasen mejor en su entorno— siempre se ha hecho con cuerpos —sí, tanto colectivos como individuales— y no siempre encabezados por un arquitecto —lo que no implica que siempre fuera, como reza el título de Bernard Rudofsky, arquitectura sin arquitectos, pues a veces había más de uno. ¿Será que la arquitectura sin el arkhé sea como el cuerpo acéfalo que imaginó Bataille? Un cuerpo sin cabeza pero que se mueve y danza sin que aparentemente eso se lo impida, y no a ciegas, sino reconociendo y reconstruyendo con sus acciones el medio que ocupa. Pero eso ya es para otras historias.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]