Serie Juárez (I): inmovilidad integrada

No todo se trata de dinero. Algunas cosas se tratan de dignidad. Por eso, desde el momento en que me [...]

18 abril, 2023

por Pablo Emilio Aguilar Reyes | Twitter: pabloemilio

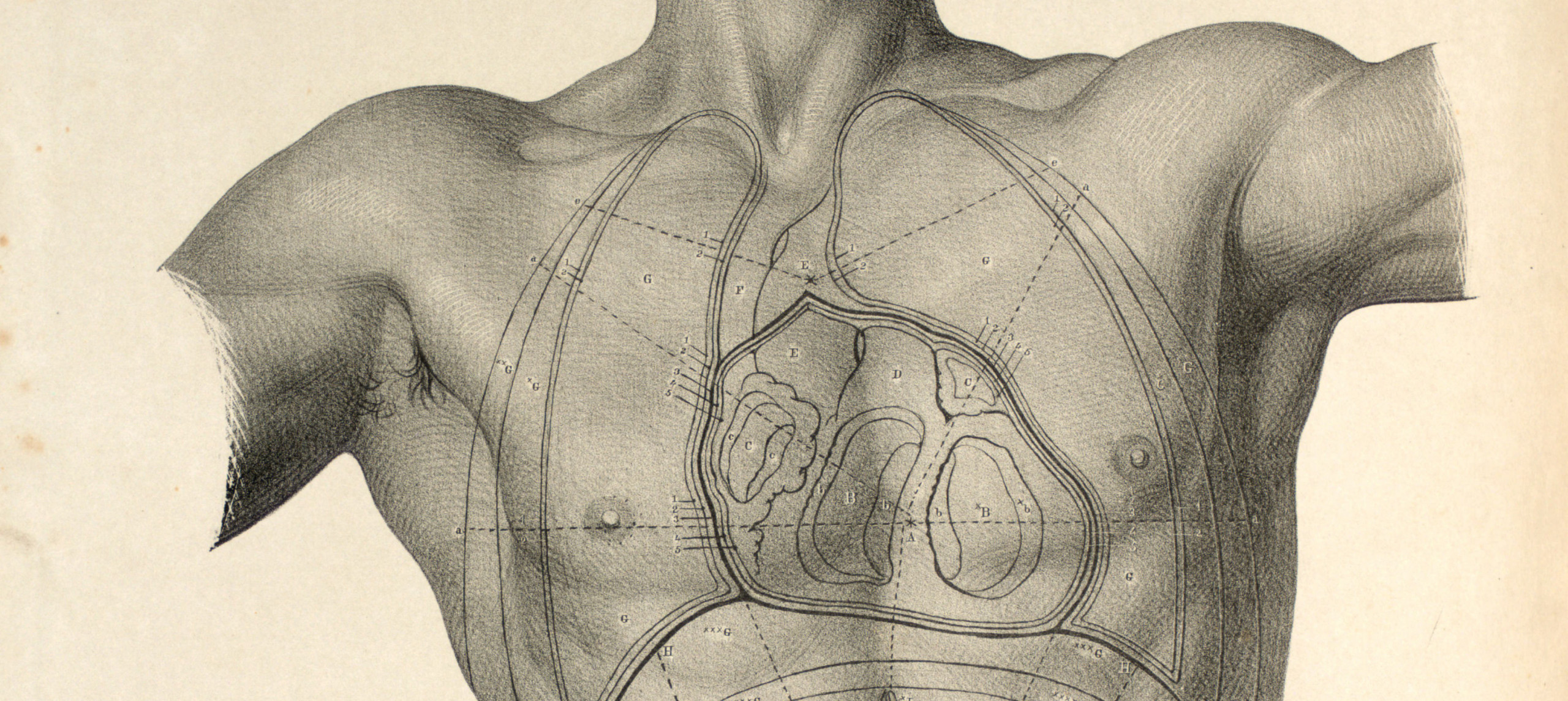

Entre el pecho y el abdomen se encuentra el diafragma. Este músculo se contrae de manera rítmica y casi siempre involuntaria. Al hacerlo, allana el pecho y crea un vacío que succiona aire hacia los pulmones. A diferencia del resto de procesos fisiológicos que efectúan otros sistemas del cuerpo —el digestivo, el reproductivo, el circulatorio, etc.— la respiración surca el umbral entre aquello que el cuerpo lleva a cabo de manera consciente o inconsciente. La mayor parte del tiempo, el sistema realiza los ciclos de oxigenación de manera automática. Sin embargo, se pueden controlar la cadencia y profundidad de la respiración para aumentar la efectividad de la inhalación o exhalación y acelerar o relajar el ánimo. De esta forma, el objeto de la respiración no es solo la oxigenación, sino también los estados de excitación o relajamiento de todo el cuerpo. De tal forma, la respiración está implicada en una parte de la dimensión consciente así como la inconsciente y, sobre todo, en su interrelación. Frecuentemente el concepto de lo que llamamos humano sirve para limitar nuestro entendimiento de esta cosa que somos. Y esta cosa que somos la constituyen, por un lado, lo mediado: la mente y la conciencia; y por el otro lado, lo inmediato: el cuerpo y el inconsciente. La respiración es un puente que corre a lo largo de ambas dimensiones.

¿Qué pasa cuando se deteriora la respiración? A finales del siglo XIX, tras avances en las ciencias y técnicas médicas, se descubrió qué era aquello que causa lo que hoy conocemos como la tuberculosis: una enfermedad fulminante cuyos síntomas pueden paulatinamente limitar la respiración hasta extinguirla. Iniciado el siglo XX, una epidemia de tuberculosis se cernía en todo el mundo y la salud pública en diferentes países atravesaba crisis en mayor o menor medida. No fue hasta mediados de siglo cuando se detuvo la propagación masiva de la patología respiratoria gracias a la invención de antibióticos así como la aparición del medio de detección de la tuberculosis, los rayos X. Hasta antes de tales descubrimientos, se tenía la idea de que los edificios viejos y desgastados eran focos de propagación de la tuberculosis; los espacios sin luz, sin ventilación, con humedad y polvo, eran considerados los anfitriones perfectos para la bacteria responsable de tal enfermedad. Por este motivo entre otros, tras la vuelta del siglo XIX, la disciplina del diseño arquitectónico comenzó a prescindir paulatinamente del abigarramiento característica de los estilos clasicistas o decorativos, y se comenzaron a diseñar fachadas e interiores según la conformidad de la función y la forma, siguiendo premisas de composición racional. Edificios de superficies lisas y blancas, depurados de ornamentación, con amplios cristales y vanos que procuraban en la medida de lo posible la ventilación e iluminación fueron de las primeras construcciones hechas con concreto armado y acero estructural, e hicieron alarde de una nueva tradición—como la llamó el historiador Siegfried Giedion—que, retrospectivamente, para la historiografía de la arquitectura del siglo XX, fue conocida como arquitectura moderna. Una de las primeras muestras de edificios cuyo diseño estuvo regido según la construcción con materiales industriales fue la tipología del hospital. Particularmente, el hospital sanatorio para pacientes de tuberculosis. Por lo tanto, la aparición de la arquitectura moderna puede ser considerada como un acontecimiento de motivaciones médicas, puesto en marcha mediante un entendimiento mecanicista del cuerpo, de la sociedad y de la urbanización. Bajo este régimen de conocimiento, se considera que la función de un cuerpo procede de manera binaria—o el paciente oxigena o no oxigena—según la correspondencia del funcionamiento de las partes en relación con la totalidad del sistema; cualquier sistema: el cuerpo humano, la organización social, la planificación urbana o un edificio particular. La máxima de la arquitectura moderna según la cual “la forma sigue a la función” (form follows function) refiere a aquella manera de entender un sistema a partir de sus partes que conforman un todo ordenado. Es decir, la forma en la que cada parte del todo está ordenada habría de ser derivada lógicamente a partir de su función dentro del conjunto.

A sabiendas de que las patologías de un acontecimiento fundacional con respecto a aquello que funda es legado a las generaciones posteriores, podemos vislumbrar cuál fue una secuela de la tuberculosis: el hecho de restringir el entendimiento de la respiración exclusivamente a su aspecto médico, binario y mecanicista, enfatizando así su entendimiento lógico y ofuscado casi completamente la relación que ella guarda con la dimensión inconsciente del cuerpo. Al no considerar la respiración como el proceso fisiológico que integra la conciencia y lo inconsciente, se restringe también su función como puente que permite el paso hacia los estratos escondidos de la subjetividad. Por lo tanto, para la arquitectura y sus pretensiones médicas provenientes de un régimen de conocimiento que considera al habitante—y al paciente—y su entorno como partes de un sistema mecánico, el inconsciente está más allá del alcance de tales disciplinas modernas. El inconsciente queda relegado a la sombra. Hasta hoy, las disciplinas de la arquitectura y la medicina en su condición contemporánea ignoran en gran medida la dimensión inconsciente del sujeto.

La arquitectura moderna desde su origen y a lo largo de su desarrollo pasó por alto lo que permanece en la sombra. Sin saberlo, aquella nueva tradición siempre estuvo circunscrita por la dimensión inconsciente de la subjetividad moderna. Por lo tanto, ésta siempre se inmiscuye cual sustancia gelatinosa dentro de la disciplina entendida como un relato historiográfico a sabiendas de que para constituir un discurso narrativo coherente es necesario excluir aquello que varía de la regla; en este caso, de las reglas de lo racional, de lo saludable, y de la forma que sigue a la función. La manera en la que esto se manifiesta no puede ser explicitada directamente con aseveraciones, sino que se trasluce mediante la imposibilidad de agotar ciertas preguntas. Preguntas suscitadas por aparentes incoherencias procedentes de tres anécdotas incompletas, acontecidas al principio, en el clímax, y en el desenlace de la arquitectura moderna así entendida por su propia historiografía a lo largo del siglo XX.

La primera anécdota corresponde al entorno abigarrado de Viena en los últimos años de la Monarquía dual, a principios del siglo XX, donde emergió una clase burguesa confundida que buscaba hacer alarde de su nueva riqueza y ostentaba el ornamento por el ornamento. Aquella aristocracia decadente se ganó como enemigo al arquitecto austriaco Adolf Loos, cuyo esfuerzo creativo a lo largo del primer tercio de siglo estuvo motivado por purgar la arquitectura de decoración innecesaria, vulgar, despilfarradora y pasada de moda. Además de haber proyectado una serie de casas para familias pudientes, todas apegadas al entonces revolucionario arquetipo del cubo blanco, las fuertes afirmaciones de Loos fueron postuladas en su conferencia dictada en 1910, Ornamento y delito, posteriormente publicada. Con precisión aforística, el austriaco da cuenta de los motivos estéticos, éticos, históricos y materiales del por qué la arquitectura y demás disciplinas del diseño en su condición moderna no se pueden permitir la decoración. “[…] La epidemia ornamental está reconocida estatalmente y se subvenciona con dinero del Estado. Yo, sin embargo,” dice Loos, “veo en ello un retroceso”; “El ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada y por ello salud desperdiciada. Así fue siempre. Hoy significa, además, material desperdiciado y ambas cosas significan capital desperdiciado”. Su conferencia termina de la siguiente manera: “La carencia de ornamento ha conducido a las demás artes a una altura imprevista. Las sinfonías de Beethoven no hubieran sido escritas nunca por un hombre que fuera vestido de seda, terciopelos y encajes. El que hoy en día lleva una americana de terciopelo no es un artista, sino un payaso o un pintor de brocha gorda.” Junto con el eco de esas ideas resuenan temas hoy problemáticos, pero no cabe duda que el austriaco en su respectivo entorno intelectual hizo uso sofisticado de sus capacidades racionales, argumentativas, en aras del desarrollo de la arquitectura moderna. Sin embargo, en lo que respecta su vida privada, la subjetividad de Loos parece haber sido más compleja, oscura, y susceptible de lo que él mismo habría descalificado como ornamental.

Siete años antes de su conferencia, en 1903, el número inaugural de la revista Kunst publicó fotografías de uno de los primeros proyectos de Adolf Loos: el interior del cuarto que el arquitecto diseñó para su esposa, Lina Loos, dónde él mismo también pernoctó, supuestamente hasta su muerte. El cuarto está completamente forrado con textiles blancos. La cama cubierta con una colcha de seda blanca, parece que flota sobre una sábana que se extiende hasta ser alfombra de piel de angora, y cortinas de lino blanco cubren las paredes y ventanas. Las fotografías hablan por sí mismas y suscitan una serie de preguntas incómodas. ¿Cómo puede ser que la misma persona que arremetió tan vehementemente contra la seda, los terciopelos y los encajes, habite todas las noches entre un racimo de pelusa?, ¿cómo es que un arquitecto que habla tan favorablemente a propósito de la salud a su vez permanezca en un cuarto tan propenso a la acumulación de polvo, sobre todo, si tenemos en mente que en aquel entonces se pensaba que el polvo favorecía la tuberculosis?, ¿cómo se justifica el hecho de que el mismo hombre moderno que dicta una conferencia titulada Ornamento y delito cometa todas las noches el delito de pernoctar en un cuarto convertido en ornamento?

El segundo ejemplo le corresponde al arquitecto suizo Le Corbusier. Consiste en una remodelación de un departamento ubicado en el centro de París diseñado para el excéntrico Charles de Beistegui. Charles era una figura particular. Originario de una familia pudiente cuya riqueza provenía de ser dueña de minas de plata en México en los años más despiadados del porfirismo, el espíritu de Charles era el de un europeo frustrado por no ostentar título nobiliario. Dentro de la alta bohemia de su época, Charles de Beistegui fue conocido como un multimillonario y mecenas excéntrico que aprovechaba las oportunidades adecuadas para organizar fiestas y banquetes en sus casas decoradas por él mismo. Lo que lo atrajo a París fue cierto ambiente cosmopolita, aristócrata, dónde se procuraba el voyeurismo y la expresión artística mediante festividades efímeras como ballets, proyecciones de cine y bailes enmascarados, todo esto bajo la influencia de las vanguardias artísticas y literarias de inicios del siglo XX. En un afán por suscribir a la ola de patronaje emergente de arquitectura moderna, Charles de Beistegui adquirió un departamento amplio en un último piso sobre la avenida Champs-Élysées, y buscó remodelarlo al estilo moderno. Organizó un pequeño concurso—sin que los concursantes supieran que estaban concursando—entre Le Corbusier junto con Pierre Jeanneret, y otros dos arquitectos, Gabriel Guevrekian y André Lurçat. En una carta de julio de 1929, luego de recibir el encargo, Le Corbusier le manifiesta a Charles su disposición para colaborar:

“Su encargo nos interesa porque tiene un programa de escaparate, porque propone una solución para las azoteas de París sobre las cuales llevo años hablando… A propósito de mi, mi campaña lleva veinte años en desarrollo. He conseguido la victoria. Ahora soy conocido; se sabe lo que hago. Cada día intento alcanzar la perfección. Tengo solo una idea, la de hacer de cada uno de mis problemas una pura, insuperable, obra correcta.”

A lo que Le Corbusier se refiere con un “programa de escaparate” es al hecho de que Charles no quería una residencia permanente, una machine à habiter, como el arquitecto suizo conceptualizaba la unidad de vivienda; más bien, lo que el excéntrico cliente quería era una casa de noche, una penthouse de uso flexible en París para un soltero de clase alta, en la cual recibir amigos y celebrar recepciones y fiestas. La versión final fue una mezcla de las distintas propuestas que resultaron del pequeño concurso inicial, y Le Corbusier fue el arquitecto que posibilitó las inusuales peticiones del cliente, de las cuales una fue que no hubiera instalaciones de iluminación eléctrica pero sí una serie de dispositivos eléctricos, compuertas, candelabros, puertas deslizantes, un proyector, una cámara obscura, un periscopio, etc. Como es el caso en el cuarto de Adolf Loos, las fotografías del departamento de Charles de Beistegui hablan por sí solas y suscitan otra serie de preguntas incómodas: Le Corbusier conocía a su cliente, fácilmente pudo haber imaginado qué tipo de muebles habitarían su interior, sabía que Charles era un snob de sensibilidad estética conservadora, ¿cómo fue que no opuso resistencia y simplemente hizo la voluntad de su cliente?, ¿cómo fue que un arquitecto que—en sus propias palabras—buscaba la perfección, la idea de una obra correcta, insuperable y pura, tuvo tan buena disposición en facilitar un programa de escaparate?, ¿cómo se explica que un arquitecto con tan claras intenciones sobre el futuro de la arquitectura—“arquitectura o revolución”, escribió Le Corbusier en Hacia una arquitectura—aceptara el encargo de un condominio que ni siquiera serviría como vivienda? Aproximadamente siete años antes, Le Corbusier había postulado un proyecto titulado La Ville Contemporaine, que consistía en demoler gran parte del centro de París para construir torres de vivienda que albergarán a tres millones de personas. ¿Cómo es que el mismo arquitecto que propone demoler el centro una ciudad posteriormente construye en él una penthouse para un multimillonario pretencioso?, ¿cómo puede ser que uno de los más arrojados proponentes de la arquitectura moderna proyectará un interior tan ecléctico y conservador?

El tercer ejemplo le corresponde al arquitecto alemán Mies van der Rohe. En su etapa de madurez profesional, Mies tenía intenciones y pensamientos claros en torno a la arquitectura, o como él la llamaba, el arte de construir, que en sus mismas palabras quiere decir “crear formas que emergen de la naturaleza de la tarea con los medios de nuestro tiempo”. En 1923, Mies editó junto con Hans Richter el segundo número de la revista G y dentro de ella anotó un párrafo:

“No conocemos formas, sólo problemas de construcción. La forma no es la meta sino el resultado de nuestro trabajo. No hay tal cosa como la forma en sí misma. Lo verdaderamente formal está condicionado, embebido en la tarea, desde luego, la más elemental expresión de su solución. La forma como meta es formalismo; eso lo rechazamos. Tampoco nos esforzamos por alcanzar un estilo. Inclusive la búsqueda de estilo es formalismo. Nosotros tenemos otras preocupaciones. Lo que nos concierne es liberar a la construcción de la actividad de los especuladores estéticos y hacer de ella, de nuevo, lo que debería ser, principalmente CONSTRUCCIÓN [BAUEN]”.

Fue con tal actitud que el arquitecto alemán realizó a lo largo de sus años en Europa y luego en Estados Unidos una serie de obras que destacaron por estar a la vanguardia del desarrollo de la arquitectura moderna. A través de esta manera de aproximarse al arte de construir —despersonalizada, pragmática y comprometida— fue como Mies se convirtió en una figura canónica para la nueva tradición.

En 1945, en una cena organizada por amigos en común, Mies conoce a la doctora Edith Farnsworth—una médica especialista en patologías de riñones. Alto, impecablemente vestido y afeitado, de mirada penetrante y una actitud seria que irradiaba elegancia, el arquitecto cautivo el interés de la doctora. Ella le compartió sus planes de construir una casa de fin de semana en el extrarradio de Chicago, en el estado de Illinois. Mies se ofreció diseñarla él personalmente. Así comienza una larga anécdota de una relación arquitecto-cliente por demás particular, que desde la admiración devino afinidad, pasando por un affaire, atravesada después por un desencanto seguido por riñas, discusiones, problemáticas relacionadas con presupuesto que culminaron en una demanda de ella a él y una contra demanda de él a ella. Una de las cuestiones que provocó más tensión fue el hecho de que dentro de la composición que había planteado el arquitecto no había espacio para colocar un closet. El núcleo de la cocina y el baño ya era demasiado grande y colocar un armario aislado hubiera vencido la lógica, la función de la casa, cuya transparencia era lo esencial pues la naturaleza que circunda las orillas del río Fox de alguna forma tenía que estar dentro de la casa. Con latente misoginia, Mies van der Rohe le dijo a su clienta, “es una casa de fin de semana. Solo necesitas un vestido. Cuelgalo con un gancho detrás de la puerta del baño”. Pero al final el arquitecto concedió. En la casa entregada hubo closet. Aquellas problemáticas que sucedieron con el closet ocurrieron de forma similar con las cortinas, los cristales, el aire acondicionado, las tuberías, la chimenea, etc. Otro motivo de conflictivo fue el hecho de que Mies se aferró a que los muebles del interior fueran unos que había diseñado él, no los que prefería ella. Seis años y ocho múltiplos de presupuesto original después, en 1951, fue entregada la Casa Farnsworth. Es uno de los especímenes de arquitectura moderna más bellos, un hermoso objeto arquitectónico y un interior que—además de guardar similitud con un cuarto de sanatorio de tuberculosis—para la doctora Farnsworth resultó inhabitable. La vendió en la década de los setentas y se fue a vivir a Italia.

La caja de cristal postrada sobre 8 columnas de acero estructural blanco es asombrosamente fotogénica. Sin embargo, conocer las minucias anecdóticas de su desarrollo suscita una respectiva serie de preguntas incómodas. ¿Cómo puede ser que el mismo arquitecto que autoproclama rechazar el formalismo y la especulación estética persiga tan afanosamente la morfología del resultado final?, ¿por qué Mies no contempló de inicio un closet, y por qué se lo negó después a la doctora Farnsworth siendo él tan minucioso con su propia vestimenta? A sabiendas de que quien determina la habitabilidad de un proyecto es el cliente, ¿por qué Mies se permitió diseñar algo que parece apegado a la máxima según la cual la forma sigue a función pero que es a su vez inhabitable, es decir, que no funciona?, ¿Cómo se explica que alguien que tiene concepciones tan universales de la arquitectura — “La arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio” dijo en otro momento Mies — y tan altos estándares de su trabajo y del rol que él mismo desempeña en el arte de construir, actúe de manera tan altiva y mezquina?

Inconsecuentes. Así se apetece adjetivar a aquellos tres arquitectos modernos. Tanto Adolf Loos como Le Corbusier y Mies van der Rohe aparentan en sus respectivos ejemplos postular o escribir una cosa y después hacer otra. Más allá de lo que cada uno de estos arquitectos dijo, escribió o construyó en su obra reunida, con el anecdotario mencionado basta para decretar que, por las formas en las que actuaron son merecedores de llamarles inconsecuentes y además: el austriaco, depravado; el suizo, lambiscón; el alemán, hipócrita. Así considerados, las series de preguntas incómodas suscitadas por sus deslices hacia lo caprichoso y lo inconsecuente, quedarían respondidas. La conclusión sería que los tres arquitectos actuaban según sus antojos, aprovechándose de sus clientes y sus circunstancias. De tal forma, emitiríamos un juicio satisfactorio sobre el actuar de nuestros tres maestros modernos. Sin embargo, tal juicio procedería de una lógica binaría, médica; la misma lógica que sirvió para curar la tuberculosis—terminando con sus síntomas pero inaugurando sus secuelas—cuya característica es que atiende lo que está a la luz mientras que ignora lo que permanece en la sombra.

Las contracciones rítmicas del diafragma desencadenan el proceso que oxigena el cuerpo y simultáneamente contiene en un mismo ciclo las dimensiones consciente e inconsciente del sujeto; es decir, integra la luz y la sombra. Aquello que sucede con la respiración pasa de igual forma con uno de sus procesos paralelos: la inspiración. La inspiración entendida como la responsable del confuso origen heterogéneo, contingente, de ideas y obras súbitas no atribuibles a la lógica binaria, mecanicista, ni a la mera aplicación de reglas o la repetición de técnicas de búsqueda y hallazgo. Si la respiración es lo que sostiene el cuerpo del autor creador, o autora creadora, la inspiración es lo que sustenta su producción creativa. “Inspiración, inhalación, insinuación, incursión vertical de una idea, apertura o asomo de lo nuevo:”, escribe Peter Sloterdijk, “ese concepto designaba en otro tiempo, cuando aún se podía utilizar sin ironía, el hecho de qué una fuerza informadora de naturaleza superior convirtiera una conciencia humana en su tubo o caja de resonancia”. ¿Qué inspiró en sus momentos a Loos, a Le Corbusier o Mies? En ciernes y a lo largo del siglo XX, aquella “fuerza informadora de naturaleza superior” fue el cuerpo, sin embargo — contrario a su entendimiento desde la medicina, como una suma de sus partes o sistemas — el cuerpo como resultado de un proceso de individuación que es atravesado por la experiencia, constituido por varias capas; entre ellas, sedimentos profundos de la subjetividad que, usualmente, los estratos superiores de la conciencia reprimen. Es decir, lo que inspiraba a nuestros tres maestros modernos era el revés de lo que ellos mismos reprimían.

Mediante un análisis que no le rehuya a la sombra, al inconsciente, se vislumbra que cuando uno actúa de forma inconsecuente no es que esté siendo contradictorio. Más bien, está actuando de forma completamente consecuente con aquellos estratos de la subjetividad de los cuales uno mismo aún no es consciente. Tales estratos ocultos, que para el sujeto se mantienen latentes, reprimidos, se hacen explícitos mediante ciertos actos: en los deslices, en los caprichos y en los titubeos. El cuarto de Adolf Loos, el departamento de Charles de Beistegui y la casa de la doctora Farnsworth son eso: deslices, caprichos, titubeos. Juntas, las instancias de aquella tres anécdotas bajo el análisis aquí planteado a su vez suscitan su propia serie de preguntas incómodas: ¿cómo se explica que el haber curado la tuberculosis termine por ser su propia patología?, ¿por qué la historiografía de la arquitectura del siglo XX activamente ignora estas anécdotas?, ¿cómo se constituyó un discurso narrativo coherente en torno a la arquitectura moderna a partir de lo que de otra forma pareciera ser una serie de titubeos aislados?, ¿qué significa esto para la arquitectura contemporánea?, ¿por qué insistimos en seguir discurriendo sobre Loos, sobre Le Corbusier, sobre Mies?, ¿qué reprime la arquitectura moderna? Ante la imposibilidad de agotar estas preguntas, podemos al menos explicitar el hecho de que—antes de cualquier cuarto aterciopelado, antes de cualquier penthouse parisina y antes que cualquier caja de cristal—lo primero que habita esta cosa que somos es su propia piel.

No todo se trata de dinero. Algunas cosas se tratan de dignidad. Por eso, desde el momento en que me [...]

En otro aniversario del 11 de septiembre de 2001, es relevante reparar en lo que las Torres Gemelas representaban para [...]