“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

28 junio, 2020

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

A principios de enero de 1598, Juan de Oñate emprendió una expedición para ocupar los territorios al norte del Río Bravo. Lo acompañaban 560 personas, de los cuales 129 eran soldados. El 30 de abril, con una misa solemne y a nombre de dioses y santos, vírgenes y reyes, tomó posesión de esas tierras. En principio los habitantes de la región no pelearon. El 4 de diciembre un grupo de soldados españoles entraron en tierras del pueblo Acoma dispuestos a llevarse comida y provisiones. Los Acoma resistieron y en la batalla murieron 11 españoles. Al enterarse, Oñate planeó un ataque al pueblo. Envió un grupo de 70 soldados. La batalla inició la tarde del 22 de enero. Murieron entre 600 y 800 Acomas y los españoles tomaron prisioneros a cerca de 80 guerreros y 500 mujeres y niños. Tras un supuesto juicio, los prisioneros fueron sentenciados: a cada hombre mayor de 25 años se le cortaría el pie derecho y todos los mayores de 12 años, hombres y mujeres, serían condenados a 20 años de esclavitud. Los menores de esa edad, niños y niñas, fueron enviados como sirvientes a la Nueva España.

En su libro The Pueblo Revolt, David Roberts cuenta que en 1992 un senador de Nuevo México impulsó la construcción de un memorial para Oñate, “primer gobernador de la provincia”. Erigieron también una estatua ecuestre de Oñate. En 1998 se celebraron los 400 años de la fundación de Nuevo México. “El 5 de enero de 1998, escribe Roberts, algunos activistas, probablemente Pueblo, se las arreglaron para incluirse en la conmemoración. En la noche, se introdujeron en el memorial y cortaron el pie derecho de la estatua de Oñate.”

Ya en el siglo XVI, cuando llegaron noticias de las acciones a la Nueva España, Oñate fue retirado de su puesto, juzgado y declarado culpable de crueldad, entre otros cargos, y se le prohibió la entrada a Nuevo México. La estatua honraba, cuatro siglos más tarde, a quien ya había sido condenado y no injustamente. En su ensayo “Mediated Debate, Historical Framing, and Public Art. The Juan de Oñate Controversy in El Paso”, publicado en 2008, Frank G. Pérez y Carlos F. Ortega, ambos de la Universidad de Texas en El Paso, tratan sobre la serie de capas simbólicas y de exclusiones reales que implica el monumento a Oñate: un intento de construir una identidad —y una marca de uso turístico— hispana frente a la cultura anglosajona de los Estados Unidos. Pero se trata de una hispanidad blanca, que perpetúa la exclusión de los Pueblo, que habitaban la región desde antes de la llegada de los españoles, y la de los mexicanos y chicanos que no se identifican con esa idea de hispanidad. Una “hispanidad” que se entiende con leer la descripción de un periodista español en una nota que empieza con “la furia iconoclasta” de “indigenistas radicales” para hablar de la remoción de la estatua, y sigue con la manera como la mayor parte de “las tribus” de la región se sintieron “intimidadas por los caballeros de brillante armadura” que enfrentaron “la brutalidad de los indios pueblo”.

Kirk Savage inicia su libro Standing Soldiers, Kneeling Slaves. Race, War, and Monument in Nineteenth-Century America contando que en la primavera de 1890, John Mitchell, que tenía entonces 26 años y era el editor del periódico The Richmond Planet, escribió tras que fuera develado el monumento a Robert E. Lee: “Los negros trabajaron para erigir el monumento a Lee, vendrán los tiempos en que estarán ahí también para derribarlo.” Mitchell había nacido esclavizado. Savage también escribe respecto a los monumentos públicos:

“Son la forma conmemorativa más conservadora, precisamente porque están hechos para permanecer, sin cambios, por siempre. Mientras otras cosas van y vienen, se olvidan o se pierden, los monumentos se supone que permanecen en un punto fijo, estabilizando tanto el paisaje físico como el cognitivo. Los monumentos intentan moldear el paisaje de la memoria colectiva para conservar lo que vale la pena de ser recordado y descartar el resto.”

En Written in Stone. Public Monuments in Changing Societies, publicado en 1998, Sanford Levinson explica que “aquellos con poder político dentro de una sociedad dada organizan el espacio público para dar (y así enseñar al público) las lecciones políticas que desean”, y plantea el problema de los monumentos atendiendo particularmente a lo que implican en el sur de los Estados Unidos. Levinson dice que aunque se trata de sociedades en constante cambio, “dudaríamos en hablar de «cambio de régimen»” Más bien, continúa, “los cambios involucran la entrada de nuevos grupos en el ámbito de quienes tienen genuina influencia política, con la necesidad consecuente de responder a las demandas de esos grupos.” Para Levison, la pregunta sobre “qué monumentos debemos erigir o demoler —raise or raze—, qué fiestas debemos celebrar, o cómo debemos nombrar nuestras escuelas y nuestras calles”, resulta irónicamente más sencilla de responder “en lugares donde se ha dado un cambio de régimen definido que en países que luchan con los problemas de lograr una identidad multicultural verdadera.” Levison piensa que con ese tipo de monumentos se puede hacer una de tres cosas: ignorarlos, desaparecerlos o recalificarlos, dándoles contexto —con una inscripción que los explica, por ejemplo— o cambiándolos de contexto —trasladándolos a un museo.

En un texto recién publicado por el periódico El País, “Jamyats. De ahuehuetes y estatuas”, Yásnaya Elena A. Gil escribe a propósito de los “bultos de bronce”, como los califica:

El sistema colonialista que ha jerarquizado el mundo, los pueblos y sus culturas, impone sobre la superficie de la tierra representaciones tangibles de la lectura que ha hecho de la historia, mediante la colocación de estatuas. No es de extrañarse entonces que, en las recientes manifestaciones contra el racismo o en medio de las luchas históricas en contra de la opresión que han sufrido los pueblos indígenas, se sienta necesario derribar los monumentos con los que el colonialismo nos llama a recordar y a significar constantemente su lamentable actualidad.

Más allá de quienes rechazan la exigencia de quitar ciertos monumentos o el acto de marcarlos o incluso derribarlos, generalmente porque, por razones quizá evidentes, no les resultan “ofensivos”, hay también quienes consideran que hacer eso representa actos menores, y acaso innecesarios de cara a los sistemas de opresión y exclusión que simbolizan. No es así. Esos símbolos hacen mucho por mantener la cohesión de dichos sistemas y, por tanto, recalificarlos, resignificarlos o desaparecerlos es otra forma de buscar cambiar aquellos sistemas.

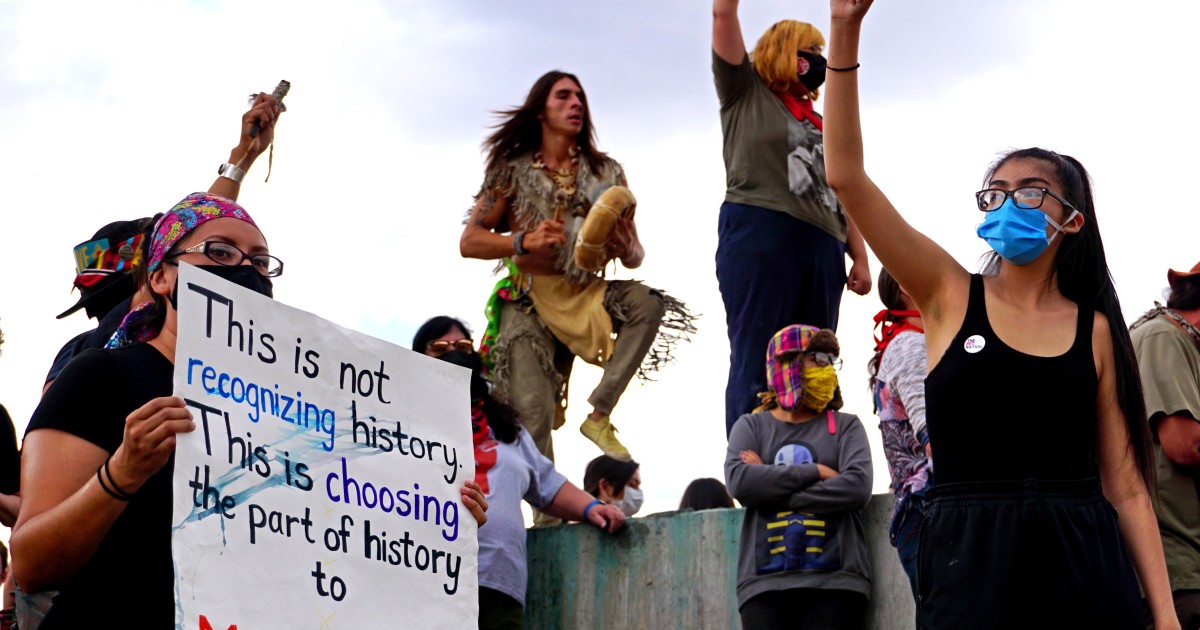

La semana pasada había sido convocada una manifestación para derribar la estatua ecuestre de Oñate. El ayuntamiento decidió retirarla —para su protección— antes de que los activistas la derrumbaran. Sobre el pedestal vacío, Than Tsídéh, del pueblo Ohkay Owingeh, danzó. Su cuerpo y su danza simbolizan sin duda algo totalmente opuesto al desaparecido bulto de bronce.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]