La ciudad en tiempos de algoritmos, corporaciones y derechos de autor. Una conversación con Conrado Romo

Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]

23 febrero, 2024

por Olmo Balam

El día en que un gran asteroide de 10 kilómetros de diámetro cayó sobre la Tierra, hace unos 65 o 66 millones de años, el choque vaporizó al instante todo lo que estaba en el centro del impacto: animales, plantas, el agua misma. La onda expansiva que siguió causó tsunamis descomunales por todo el planeta; una lluvia de materia incandescente que, por momentos, voló encima de la atmósfera y regresó para arrasar con todo tipo de ecosistemas; el movimiento telúrico resultante activó cinturones volcánicos enteros, cuyo humo comenzó pronto a cubrir el cielo y, con ello, un invierno nuclear que duraría lo suficiente para matar la fotosíntesis y las cadenas alimenticias del domus terrestre. El impacto duró apenas unos segundos, lo suficiente para convertir un planeta, por lo demás verde y estable, en un escenario apocalíptico, y pasar, casi al instante, de una era geológica a otra (esto es literal: es posible ver en las capas estratigráficas de todo el mundo una línea blanca de iridio, metal propio de los cuerpos extraterrestres, que dividió el Mesozoico del Cenozoico). Las consecuencias del “peor día en la historia de nuestro planeta” —como lo llamó Steve Brusatte, autor de libros de divulgación de paleontología que hizo un gran trabajo para dramatizar este evento— siguen siendo incalculables. Baste decir que es muy probable que, si el impacto no hubiera ocurrido, quizá los dinosaurios (no aviares) jamás se hubieran extinguido.

Todo esto sucedió en un punto del mundo que resultó ser, con el paso de millones de años de movimientos geológicos, el norte de la península yucateca, en el sur mexicano (por mucho que esta zona esté, por latitud, más al norte que muchas entidades connacionales que se ven a sí mismas como menos sureñas). El cráter del meteorito, de 180 km de ancho y 900 m de profundidad, se descubrió en los años 70, gracias a geofísicos a las órdenes de Petróleos Mexicanos (Pemex) que buscaban yacimientos de crudo. El centro geográfico del cráter se encontró casi a la mitad del pueblo y puerto de Chicxulub, en el municipio de Progreso (Yucatán). Es una localidad que, pese a la fama del cráter, sigue siendo de un interés turístico moderado y apenas se distingue de otras poblaciones en los bordes del Golfo de México: playas hoscas, barquitos pesqueros, infraestructura insuficiente y algunos souvenirs y landmarks improvisados. Pero sobre ese pueblito flota la sospecha de que sucedió algo trascendental, más allá del alcance humano. Algo como la propia idea de México, que en el siglo XX fue, para algunos, el lugar donde se escondería el secreto del mundo, la barbarie o el paraíso, sin ser, en realidad, ninguna de esas cosas extrahistóricas (más que prehistóricas).

Ese más o menos es el planteamiento de la exposición La pulga del diablo —que retoma la traducción del topónimo maya de Chicxulub—, una muestra interdisciplinaria de video documental, archivística (autoficcional y semiacadémica), fotografía y obra textil, accionada por los miembros del Colegio de la Desextinción, agrupación artística de Mérida que desde inicios de esta década ha desarrollado todo tipo de proyectos, como la Trienal de Tres Pesos o residencias artísticas en su ciudad de origen. La pulga ahora saltó a dos espacios de exhibición en la planta baja del domicilio ubicado en la calle Pedro de Alba 232 (Colonia Iztaccihuatl, CDMX), más o menos conocida por ser la sede central del colectivo Biquini Wax. Se trata de una muestra brevísima, lo que cabe, como decía, en dos habitaciones: una, en la entrada, que sirve como sala de exhibición (con hamaca y puffs incluidos) para la proyección de un docu-cortometraje; y otra en la que se han dispuesto las mencionadas fotos, dibujitos y hasta una botarga maltrecha.

“Si Chicxulub estuviera en Estados Unidos, ya hubieran hecho aquí un parque de diversiones”. Así dice uno de los chicos que protagonizan el falso documental Cráter (dirección de Ricardo Benítez Garrido y Diana Cantarey, 2019-2022), pieza central de La pulga del diablo. El espíritu entre emprendedor y crítico de la mercantilización americana de esa frase se refleja en los folletos y el cartelito de bienvenida, merchandising exprofeso que incluye también una copia “pirata” de la película, imanes para refrigerador y un folletito donde se ve el croquis de ese parque de diversiones: el pueblito de Chicxulub como una versión agigantada de Universal Studios, un cráter como centro del complejo, animatronics, esqueletos y, por encima, una bandera del Yucatán Independiente: reliquia del siglo XIX —con un campo verde, cinco estrellas y tres franjas horizontales, dos blancas y una roja— este lábaro patrio es lo más cercano en México a la bandera confederada gringa que unió, aunque de manera casi póstuma, al sur estadounidense en su lucha por conservar a sus esclavos.

El documental muestra a un grupo de amigos que, aunque no es muy claro si lo hacen en su tiempo libre o como parte de uno de sus proyectos por entregar en escuelas de arte en el extranjero, se pasea por las inmediaciones de Chicxulub. Criados en escuelas de abolengo yucateco —algunos de ellos incluso participaron recurrentemente en excursiones de misioneros—, estos muchachos van en busca del gran secreto que involucra su identidad con el hecho de que la casa de verano de uno (o varios) de ellos está muy cerca del cráter más famoso del mundo. En el camino, encuentran vestigios de haciendas henequeneras, hacen observaciones acerca de la desigualdad —sobre todo racial— entre mayas y criollos, entrevistan a comerciantes y lugareños (algunos de ellos, habitantes de casas rústicas con siglos de antigüedad), mientras recubren el ejercicio de un humor basado en la autoconciencia de lo chafa o superfluo de su práctica.

“El meteorito que mató a los dinosaurios cayó justo aquí [en Chicxulub], ¿por qué?”, pregunta de manera retórica otro de los protagonistas del documental, como para orientar una búsqueda que mejor sería concebir como un road trip. Como ese cine mexicano que pretende explorar la forma audiovisual y, a la vez, las tensiones sociales de la lucha de clases mexa (ya sea como el que hace Carlos Reygadas o Michel Franco), Cráter fracasa por su falta de autocrítica y su falsa autoironía. “Mayaab significa: el lugar de los elegidos. Los mayas creían que este era el lugar de los elegidos”, vuelve a decir, quizá, el mismo joven en otra escena en la que él parece disociarse, entre el fervor del religioso enmilagrado o el del shitpostero (¿no son acaso lo mismo?).

La segunda sala es más difícil de asir, y aunque el lugar es pequeño, se echa en falta la más mínima señalización para guiarse entre lo que parece un cúmulo a medio hilvanar de artefactos de inspiración dinosauriesca: dibujitos y fotos con reptiles de caricatura; memorias de los artistas en sus estancias en lugares como la Rijksakademie (Países Bajos); grafitis dibujados a mano (“La cuarta transformación del priismo”, “La sexta extinción masiva empieza con Colón”, “La guerra de castas nunca terminó”); una jícara, así sin más; el busto de un Soskilsaurio (que viene de soskil, la fibra de henequén), cuya referencia más evidente son los disfraces inflables de tiranosaurios que eran tan habituales en los halloweens prepandémicos o, por el caso, los videos de Mr. Beast; o un tejido, también de henequén, que trae bordado México is bárbaro, una referencia cruzada al conocido libro de John Kenneth Turner sobre el esclavismo yucateco en tiempos porfiristas y la chamarra negra inductora de cringe que decía Mexico is the shit, emblema de la soberbia y el efecto Dunning-Kruger de la ética whitexican.

En un huacalito, que parece una más de las vituallas de Biquini Wax, hay libros del ya mencionado Kenneth Turner (México bárbaro); un tomo de las obras completas de Juan García Ponce, editado por el Fondo de Cultura Económica; y fotocopias engargoladas que reúnen textos de autores como el historiador maya Ah Nakuk Pech, el escritor español Santiago Alba Rico, la historiadora coreana Miwon Kwon, o el paleontólogo Robert Smithson (otro narrador de la catástrofe meteórica), entre otros. Esta muestra “bibliográfica” es parte de la compulsión de los realizadores de artefactos culturales de nuestros días (llámense novelistas, músicos, arquitectos, artistas contemporáneos) por atiborrar sus trabajos de fuentes y citas como para que el espectador sepa las muchas lecturas que hay detrás, pero cuyo resultado final no es muy diferente a las hileras de pestañas abiertas en el navegador web de un escritor de papers o columnas de opinión (como es el caso de quien esto escribe). Se agradece, no obstante, que en las consignas no hayan abusado, tan fácil como pudo ser, del prinosaurio como única metáfora del nacionalestatismo mexicano.

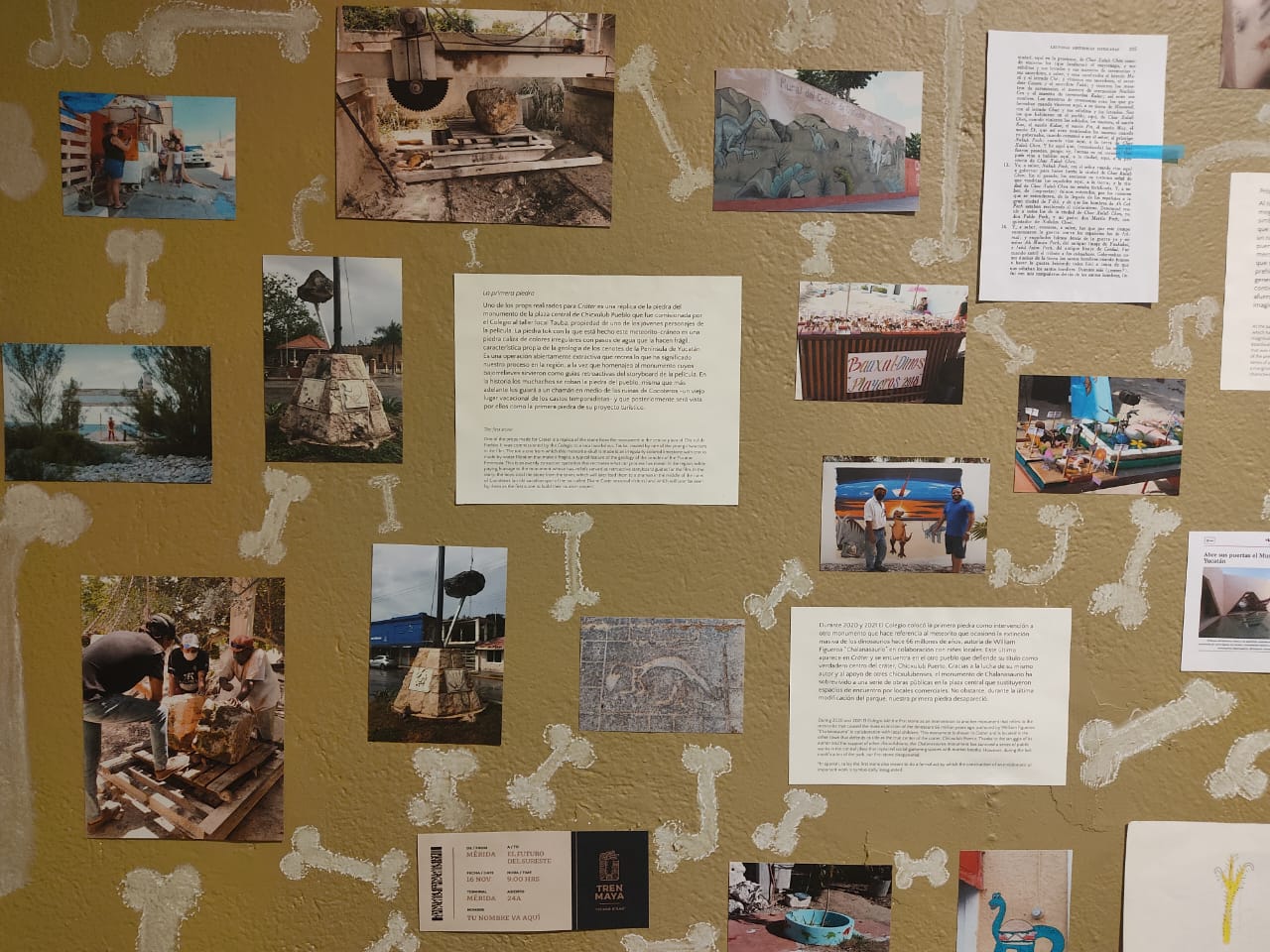

Lo más complicado de seguir son los documentos pegados en la pared: fotos del rodaje del documental, collages, notas escritas con letra minúscula, y también recortes de periódico sobre la inauguración del Museo del Meteorito de Progreso o los avances del Tren Maya, dos obras de infraestructura que, a su manera, también han buscado completar el propósito de crear un parque de diversiones para honrar un pasado (y presente) fosilizado de manera prematura. Todos estos fragmentos pretenden visibilizar el lazo que existe entre el colonialismo, la industria henequenera, el Apartheid de baja intensidad que la península maya experimenta aún hoy y los proyectos de modernidad que han dado forma a esa Pangea mestiza llamada Mécsico.

Este último comentario sobre infraestructuras y equipamientos también puede aplicarse a lo que ya es uno de los fenómenos más interesantes que suceden, de manera soterrada, en el mundillo del arte, al menos en Chilangostán, sobre todo en su artweek (que, al momento en que escribo esto, ya dejó pasar su vorágine de curadores, galerías, personalidades y, lo más importante, al parecer, marchantes, mismos que uno puede encontrar en espacios como Biquini Wax preguntando a quien pasa, sin más: “¿tú también haces arte?”). La falsa modestia e ironía del documental del Colegio de la Desextinción, que interpola imágenes de los conquistadores y hacendados henequeneros con las de sus descendientes —chicos blancos o mestizos— que van a hacer etnografía en sus patios traseros y cuartos de azotea, tiene mucho en común con la miseria y gloria del modo contemporáneo de hacer y vivir el arte en este país, que parece más una excusa para una sociabilidad revestida de referencias cultas y una trascendencia que sólo puede alcanzarse con contraseñas, tanto de clase como literales.

Esta mudanza del arte de los museos y galerías tradicionales a departamentos, domicilios privados o, como en este caso, una casa embrujada —título que ostenta con orgullo Biquini Wax—, ha dado pie a lugares de exhibición donde hay que hacer cita para entrar (cosa no menor en un país que, de manera permanente, le regatea su sentido de pertenencia al caminante en playas, parques, bibliotecas…), y a los que es mejor acudir el día de la inauguración para no sentirse como un intruso en propiedad privada (o, peor aún, alguien que no está en onda). Esta forma de hacer cultura, que pareciera la respuesta para liberar al arte de las paredes blancas del museo moderno, en realidad ha interpuesto más de una nueva aduana para el ciudadano de a siempre (como me gusta llamarnos), incluso en proyectos que han contado con financiamiento público o hablan de prácticas comunitarias y afectivas. Por supuesto, La pulga del diablo y lo que hace Biquini Wax no son un caso aislado, pero sirven de referencia para empezar a entender los límites del museo domiciliado o la casa museíficada, especie de Airbnb de la cultura.

Pero, para no extraviar más este texto, volvamos al deseo de materializar un país, aunque sea bárbaro, con todo y sus espectros; a las masas de ruido bibliográfico; a los disfraces de dinosaurios y pueblos originarios; a un sentido del humor que busca, a toda costa, que no se inicie ninguna conversación alrededor de él. Lo que sea para que el peor día en la historia del planeta Tierra se convierta en lo que nunca fue: algo intrascendente.

Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]

La arquitecta colombiana Ana Elvira Vélez lo tiene claro: si es posible empezar a mitigar las crisis de vivienda y [...]