“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

27 diciembre, 2021

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

Para cambiar el mundo, debemos empezar transformando la casa

Fernanda Canales

En 1935 Bertrand Russell publicó su libro In Praise of Idleness, un elogio de la ociosidad que, entre otros ensayos, incluye uno titulado Architecture and Social Questions. En ese texto, Russell declara:

La arquitectura, desde los tiempos más remotos, ha tenido dos propósitos: por un lado, el meramente utilitario de proporcionar calor y refugio; por el otro, el político de imprimir una idea en la humanidad mediante el esplendor de su expresión en piedra.

Y añadía: el primer propósito bastaba con respecto a la vivienda de los pobres. En un cortísimo recuento de la arquitectura occidental, Russell explica que de la Acrópolis al Renacimiento, el segundo propósito es casi exclusivo de templos y palacios, de edificios públicos y, después, de edificios comerciales. Tras la Revolución Francesa, afirma, junto con la pérdida de seguridad de las clases dominantes, los estilos arquitectónicos tradicionales perdieron su vitalidad.

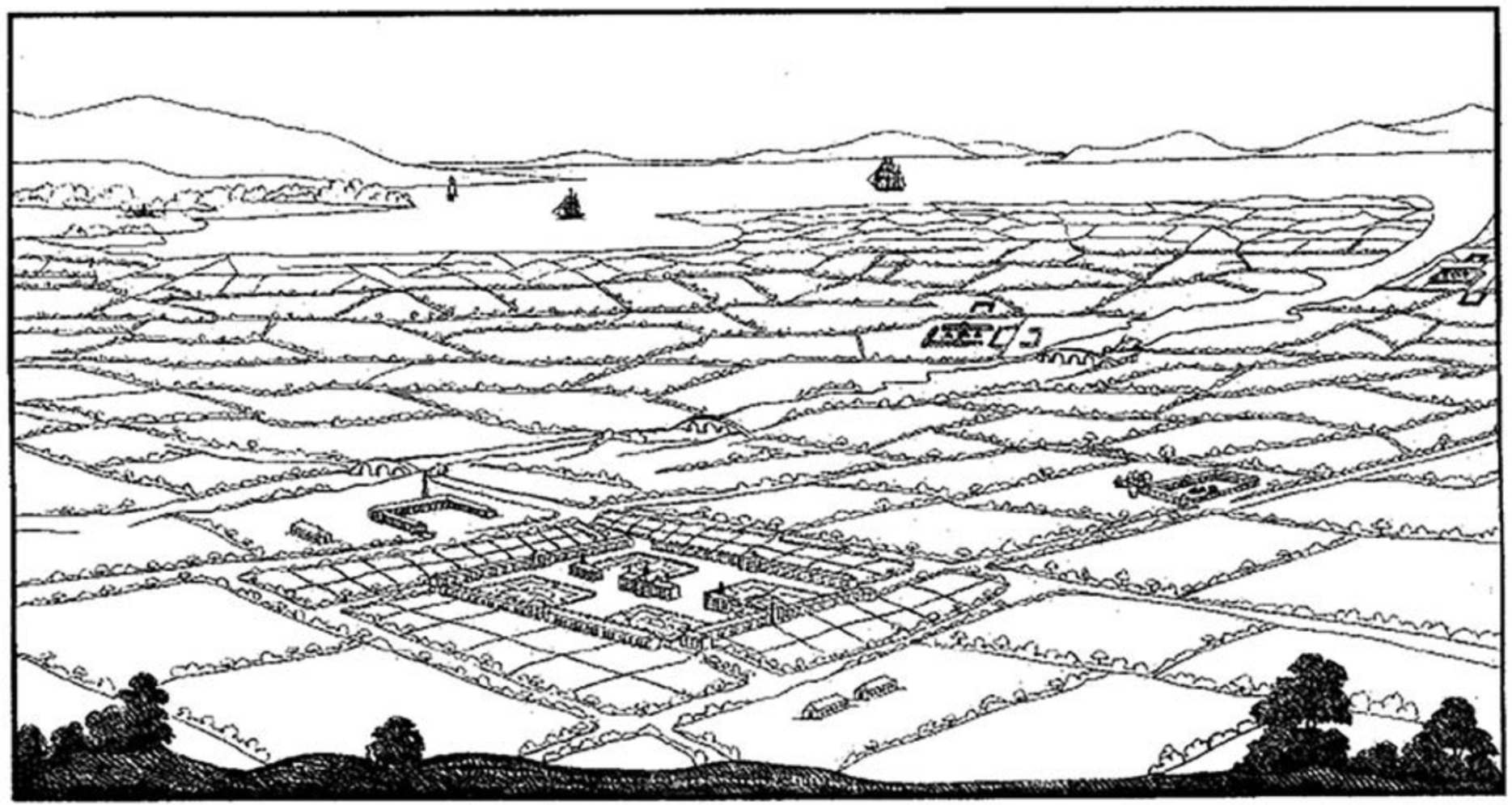

En el siglo XIX, aparecen dos formas de arquitectura, “debidas respectivamente a la producción mecánica y al individualismo democrático: de un lado la fábrica con sus chimeneas, del otro hileras de pequeñas casitas para las familias de la clase trabajadora. En tanto la fábrica representa la organización económica provocada por la industrialización, las pequeñas casas representan la separación social que es el ideal de una población individualista.”

Ese individualismo que señala Russell tiene efectos y condiciones diferentes de acuerdo a la clase y al género. En el siglo XIX, las mujeres de clase trabajadora, dice, aún se dedican principalmente al cuidado del hogar y gustan de tener un hogar que cuidar. Los esposos, por su parte, “disfrutan el sentimiento de que sus esposas trabajan y dependen económicamente de ellos; más aún su esposa y su casa le dan más satisfacción a su instinto de propiedad que el que sería posible con cualquier otro tipo de arquitectura”. Para Russell, las consecuencias del sistema en el que cada hogar de la clase obrera está contenido en sí mismo y aislado son desventajosas para niños y niñas, que tienen poco espacio, para las madres, que “deben combinar los deberes de la enfermera, la cocinera y el ama de casa”, y, aunque menores, también para los hombres, que “dependiendo del grado de su brutalidad” lidia con esto, “culpando a su esposa cuando debería culpar a la arquitectura”.

Si la arquitectura es la culpable, la solución requiere de una “reforma arquitectónica” radical y sencilla a la vez: “Para curar todos estos problemas de manera simultánea, sólo hace falta introducir un elemento comunal en la arquitectura”. Russell, reimaginando la vida monástica —donde se daba “una forma restringida de comunismo” y “todo lo individual era espartano y simple, mientras todo lo comunal era espléndido y espacioso— y los “paralelogramos cooperativos” de Robert Owen a inicios del siglo XIX —una “sugerencia prematura”, dice—, plantea conjuntos de “altos bloques de edificios alrededor de un cuadrángulo central, con el lado sur más bajo para permitir la entrada de luz solar. Deberá haber una cocina comunal, un espacioso comedor y otro salón para diversiones, reuniones y cine. En el cuadrángulo central deberá haber una escuela-guardería.” Los apartamentos privados, con su propio mobiliario y una hornilla para cocinar ocasionalmente, bastarían, según Russell, para satisfacer el instinto de privacidad y propiedad de quienes estén demasiado acostumbrados a eso. Estas construcciones, concluye Russell, “sólo podrán realizarse, en gran escala, como parte de un amplio movimiento socialista.”

Al contrario de Le Corbusier, pues, que una década antes había presentado a la arquitectura como una opción ante la revolución —Arquitectura o revolución, es la disyuntiva que anuncia el título de su célebre ensayo—, Russell propone a la arquitectura misma como una revolución o, más bien, como una reforma, que permitiría implementar “una forma restringida del comunismo” —como en los monasterios.

En su reciente libro Mi casa, tu ciudad. Privacidad en un mundo compartido, (Puente Editores, 2021), Fernanda Canales recorre la historia de la relación entre arquitectura, vivienda y ciudad en la modernidad y fundamentalmente en occidente. De entrada, Canales plantea:

La casa moderna tuvo su origen a partir de tres ficciones: la casa como lugar de descanso, como si el trabajo pudiera separarse de la vida y las tareas domésticas desaparecieran; la casa como propiedad privada al alcance de todos, como si al considerarla una mercancía no estuviera determinada por las lógicas del mercado haciéndola inasequible a las mayorías; y la casa como santuario para la familia nuclear (esposo, esposa e hijos), como si no existieran otros formatos de convivencia y lo privado y lo público fueran dos fracciones independientes.

El libro expone diversos momentos en la historia de la arquitectura moderna occidental en los que esas ficciones fueron bien reforzadas o puestas en crisis, a partir de “cinco ideales que han guiado la manera de construir las casas con el fin de crear sociedades libres, entornos eficientes, mayor bienestar, identificación con el habitar y coexistencia.” Cada uno de esos ideales se presenta en un capítulo que, además, sigue de algún modo un orden cronológico. Entretejiendo esos temas, Canales nos dice, por ejemplo, que para Charlotte Perkins Gilman en su libro The Home, Its Work and Influence, publicado en 1903, “el sentido de seguridad ya no debía depender de la construcción de una casa sólida, sino de la construcción de un orden social que mantuviera la estabilidad requerida.” En la sección titulada “Prototipos para mejorar el futuro”, dedicada a las propuestas de Frederick Kiesler y Alison y Peter Smithson, nos advierte que “proyectar la casa del futuro ya no significaba plantear nuevas relaciones entre los espacios y los usos”, sino que “implicaba dejar de lado la ciudad y el concepto de familia, diluidas en las nuevas definiciones del individuo y su cuerpo”. Al hablar del trabajo de grupos activos a finales de la década de 1960 y principios de los 70, como Superstudio, Archizoom, Ant Farm y Archigram, y en referencia a la exposición curada en el MoMA por Emilio Ambasz en 1972, Italy: The New Domestic Landscape, Canales escribe: “El diseño ya no era un objeto de consumo, sino una plataforma que cuestionaba las nociones de privacidad y territorialidad.” Y páginas adelante, acercándose al final del libro, señala la “falta de alternativas a la hora de nombrar los espacios” que conforman una casa, como “sintomática de la falta de alternativas para diseñarlos y utilizarlos:”

La incapacidad para nombrar lo que sucede en una casa no es un problema del lenguaje, sino un retraso en la actualización del espacio doméstico.

A manera de conclusión, y antes de hacer la declaración que aquí sirve como epígrafe —“Para cambiar el mundo, debemos empezar transformando la casa”—, Canales hace un planteamiento que hace pensar en la reforma arquitectónica propuesta por Russell, a un tiempo sencilla y radical:

Para eliminar el abismo que existe entre las casas y los deseos de ellas, es fundamental entender la vivienda como algo que no repita divisiones de clase, género, edad y uso. Definir un lugar propio implica delimitarlo de alguna forma, de modo que nuestro futuro dependerá precisamente de cómo se establezcan esas demarcaciones. Es necedsario acabar con los mecanismos actuales de tenencia individual de la tierra, y eliminar la idea de que un individuo se define a través de su propiedad individual. Necesitamos entender los edificios no como piezas aisladas, sino como una cama extendida para todos, donde la necesidad de privacidad sea compatible con las necesidades de los demás y con el cuidado de los recursos.

A lo largo de más de un siglo varias voces más han coincidido con esto que parece evidente: la cuestión de la vivienda no encontrará solución justa y equitativa para todas las personas si no se modifican, entre otras, la nociones de propiedad y privacidad, pues, como afirma Russell, “la fealdad, así como la inquietud y la pobreza, son parte del precio que pagamos por ser esclavos de los motivos del beneficio privado.” Y ese cambio implica y, al parecer, también depende de una transformación arquitectónica profunda.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]