José Agustín: caminatas, fiestas y subversión

La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]

10 enero, 2020

por Christian Mendoza | Instagram: christianmendozaclumsy

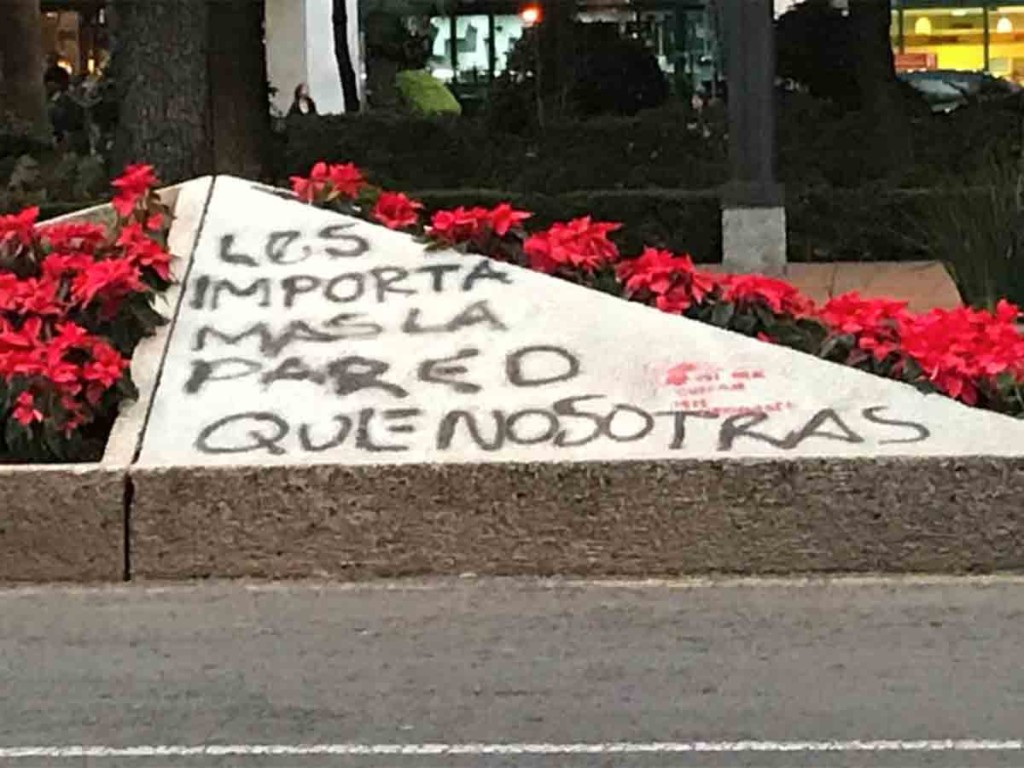

Hace algunas semanas la prensa y el debate público se mantuvieron ocupados en una discusión sobre las manifestaciones feministas recientes y su relación con los monumentos. La discusión se enfocó a un momento específico de las manifestaciones, cuando el Ángel de la Independencia y el Hemiciclo a Juárez fueron cubiertos por pintas de protesta, y giró en torno a si lo que había ocurrido de hecho sí era “vandalización” del espacio urbano, o si se trataba de un gesto que puso en la superficie, de manera más eficaz y contundente, la realidad de la violencia machista. Pero, si ahora son las mujeres las que están “vandalizando” los monumentos, antes han sido otras causas las que han “destruido” la ciudad. No es la primera vez que vemos una manifestación violenta y seguramente no será la última, pero podemos pensar esa violencia no según los intereses de quienes organizan el espacio y sí partiendo de su potencial político.

Una posible vía para acercarnos a ese potencial es nombrar lo que ocurre: hay contingentes que deciden imprimir su mensaje en la ciudad, y hay instituciones que se encargan de gestionar y defender los espacios urbanos siguiendo posturas ideológicas que pueden ser identificables y descritas. La tensión jerárquica que surge entre ambos polos es lo que, de hecho, articula la idea misma de democracia. Es en la calle donde quedan escenificadas las demandas de los primeros y los intereses de los segundos, porque es precisamente en el espacio público donde se hacen evidentes las fisuras de los contratos sociales. De ahí, que la protesta pueda reconfigurar casi en su totalidad el espacio físico de una urbe. Mediante la interrupción de las lógicas que delimitan a la calle a una mera circulación —y a una convivencia regulada primordialmente por el consumo— la ciudad expone otras posibilidades de ocupación porque alberga, durante el transcurso de la protesta, voces políticas disidentes.

Manuel Delgado, en “La ciudad levantada. La barricada y otras transformaciones radicales del espacio urbano”, explica por qué la urbe no es un sitio estable. Todo lo contrario, ha sido un foro que históricamente ha comunicado de manera más contundente las desigualdades sociales, las cuales se expresan ejerciendo violencia física sobre el espacio. “El espacio urbano es ante todo espacio para el conflicto, bien lejos de los supuestos que lo imaginan como una entidad estable y previsible, sometida a ritmos claros y a ocupaciones amables. Sabemos que, a la mínima oportunidad, todo paisaje urbano puede convertirse en un terreno para el desacato y la desobediencia. La urbe conoce en estas ocasiones la naturaleza última de la vida social que alberga, tantas veces construida a base de injusticias acumuladas, de odios, de agravios, de descontentos, de todo ese magma de impaciencias y anhelos con el que amasan las ciudades su propia historia”. Volviendo a las jerarquías, podría ser productivo afirmar su agencia sobre las interacciones urbanas. Aunque se trata de una dicotomía, eludir dicha agencia sería asumir que lo que los monumentos y las leyes que los respaldan, no sólo en tanto objeto físico sino también en su misma constitución de representatividad nacional, son elementos casi orgánicos que se encuentran al margen de toda política y de toda actualidad, y que por ello no pueden ser interpretados o reinterpretados por la protesta.

¿Cómo es que el espacio público pone en marcha nociones sobre la política? El filósofo Jacques Rancière, en sus “Diez tesis sobre política” expone, a través de una revisión de la Grecia clásica, que quienes están encargados de dar forma a los contratos sociales son aquellos ciudadanos investidos de alguna clase de poder que los coloca, inmediatamente, en una jerarquía superior al pueblo —al demos— y que asumir que el ejercicio político recae solamente en ellos es reducir las posibilidades políticas a la mera representación estatal. Para Rancière, en cambio, la democracia surge no de las jerarquías superiores que ocupan, por ejemplo, un lugar en alguna cámara legislativa, sino de los que están desprovistos de esa representatividad burocrática. “Democracia, lo sabemos, es un término inventado por los adversarios de la cosa: todos lo que tienen un ‘título’ para gobernar: antigüedad, nacimiento, riqueza, virtud, saber. Bajo ese término irrisorio, ellos enuncian ese vuelco inaudito del orden de las cosas: el ‘poder del demos’, es el hecho que específicamente mandan quienes tienen por única especificidad común el hecho de no tener ningún título para gobernar. Antes de ser el nombre de la comunidad, demos es el nombre de una parte de la comunidad de los pobres. Pero precisamente ‘los pobres’ no designa la parte económicamente desfavorecida de la población. Designa simplemente la gente que no cuenta, los que no tienen título para ejercer el poderío (…), sin título para ser contados.”

Esto permite a Rancière afirmar que la política es disenso, pero no aquél cuya utópica moderación logre crear un acuerdo entre las partes contrarias, sino uno irresoluble y necesariamente violento. De ahí que “el trabajo esencial de la política es la configuración de su propio espacio. Es hacer ver el mundo de sus sujetos y sus operaciones”. Quienes detentan el poder para organizar el contrato social también se encargan de gestionar las funcionalidades del espacio, lo que genera que “la intervención política en el espacio público no consiste primero en interpelar a los manifestantes sino en dispersar las manifestaciones (…). El espacio de la circulación sólo es el espacio de circulación. La política consiste en transformar este espacio de circulación en espacio de manifestación de un sujeto: el pueblo, los trabajadores, los ciudadanos.” Pero mientras unos son los comisarios del orden social, los otros ya no sólo interrumpen su propia circulación sino que la cuestionan. Esa oposición termina probando los límites de lo que el contrato social considera como bienes mayores, como puede ser la libertad de expresión. “La única dificultad práctica es saber en qué signo se reconoce el signo, cómo nos aseguramos de que el animal humano que hace ruido ante usted con su boca, articule bien un discurso, en lugar de expresar solamente un estado.

A quien no queremos conocer como ser político, comenzamos por no verlo como portador de signos de la politicidad, por no comprender lo que dice, por no entender que es un discurso lo que sale de su boca. Y lo mismo ocurre para la posición tan fácilmente invocada sobre la oscura vida doméstica y privada y la luminosa vida pública de los iguales. Para rechazar una categoría, por ejemplo los trabajadores o las mujeres, la calidad de los sujetos políticos, tradicionalmente bastó con contrastar que pertenecían a un espacio ‘doméstico’, a un espacio separado de la vida pública, de donde sólo podían emerger gemidos o gritos que expresan sufrimiento, hambre o cólera, pero no discursos que manifiestan una aisthesis común. Y la política de esas categorías siempre consistió en recalificar esos espacios, en hacer ver el lugar de una comunidad, aunque ésta fuera del simple litigio, en hacerse ver y entender como seres hablantes, participando de una aisthesis común. Ella consistió en hacer ver lo que no se veía, en entender como palabra lo que sólo era audible como ruido, en manifestar como sentimiento de un bien y de un mal comunes lo que sólo se presentaba como expresión de placer o de dolor particulares.”

Lo que Rancière propone es que la democracia no proviene de los expertos que regulan al Estado, sino de quienes interactúan con el contrato social partiendo del disenso: de los otros que se encuentran en desacuerdo y buscan expresar ese mismo desacuerdo. Para quienes detentan el contrato social, el desacuerdo no contiene ningún sentido —es el ruido de la protesta, la destrucción moralmente definida como vandálica— ya que sus únicos interlocutores son los que están en el poder. Esta diferenciación puede traducirse a términos espaciales: quienes cuidan el consenso están en el interior de, por ejemplo, las instituciones que legislan, y quienes protestan se encuentran en la plaza, afuera, evidenciando cómo es que no se sostiene el sistema que imaginan los instrumentos de la gobernanza, más no de la democracia. Son dos esferas antagónicas que no resolverán mediante la libre circulación de las ideas y del tránsito un conflicto: la violencia de las minorías es la única posibilidad, ya que la construcción del contrato social simplemente demanda diluir su protesta.

Ante estas ideas sobre el espacio público, se puede decir que la libertad de expresión ha sido tibiamente interpretada como el derecho de todos a emitir libremente sus propias opiniones, y que por la misma naturaleza neutral y tolerante que esto implica nada tendría que ocurrir, ya que cualquier discusión se hace simétrica en este terreno utópico de lo común. Los posibles polos discordantes circulan en una calle sin sentido donde cada uno ocupa su propio carril. La libertad de expresión sigue dinámicas mucho más bélicas, y se tendría que asumir esa violencia: así como los contingentes están resquebrajando física y subjetivamente el relato que imponen los monumentos, la ciudadanía contraria también responde. Lo que está en juego no es la posibilidad de la opinión, sino la reificación del poder o la lucha por los derechos. Respaldarse en el primer artículo de la Consitución, en el universalismo oficialista, se complica cuando la violencia y el desacato resiste a la urbe como una entidad estable y hegemónica. Las asimetrías existen, y en la calle se hacen palpables. Violentar los monumentos es más que interferir con la circulación: es oponerse a simplemente asumir las condiciones de vida existentes.

La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]

Como parte del contenido del número 105 de la revista Arquine, con el tema Mediaciones, conversamos con los fundadores de [...]