“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

26 junio, 2024

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

Sous le pavés, la plage!

París, 1804. Un sabio alemán y un joven aristócrata venezolano se encuentran en un salón de la alta sociedad. El sabio era Alexander von Humboldt, quien recién había regresado de su largo viaje por el continente americano, entonces dominio del imperio colonial español. El joven era Simón Bolívar, que algunos años después lideraría la lucha por la independencia en parte de Sudamérica y, además, se daría el tiempo para escribir el poema “Mi delirio sobre el Chimborazo” (1822), dedicado al volcán que Humboldt escaló en 1802, sin alcanzar la cima, y al que el sabio consideraba la punta más alta del mundo —lo es, dicen, si la medida se toma desde el centro mismo de la Tierra—. Un año después, pero en Roma, Bolívar volvió a encontrarse a Humboldt, ahora en compañía de un pequeño grupo de científicos. El destino de la expedición era la ciudad de Nápoles. Tenían planeado escalar el Vesubio. Bolívar se les unió. El 26 de julio de 1805, pocos días después de que llegaran a Nápoles, un fuerte terremoto sacudió la ciudad. Semanas después, entre el 11 y 12 de agosto, el Vesubio escupió rocas incandescentes y lava. Humboldt y su grupo, incluido Bolívar, subieron hasta el cráter. La leyenda quiere que haya sido ahí, ante ese abismo humeante, que el joven sudamericano reafirmó su voluntad de liberar al subcontinente del yugo español, teniendo al sabio alemán como testigo.

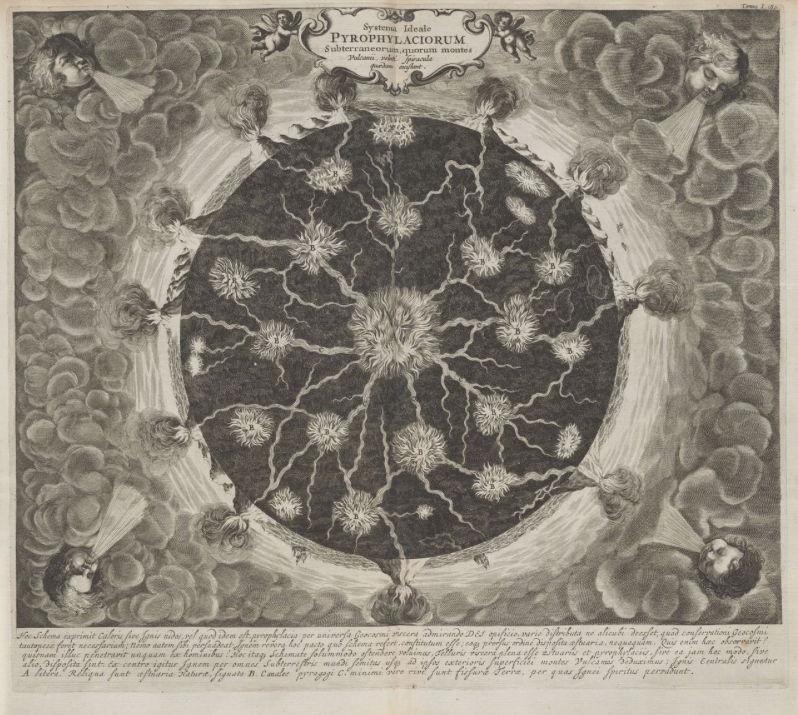

Otro científico germano había escalado hasta el cráter del Vesubio 167 años antes, descendiendo incluso al interior, colgado de una cuerda sostenida por su guía, hasta donde el calor y el olor a azufre lo permitieron. Era Athanasius Kircher, un sacerdote jesuita con intereses amplísimos, que escribió más de 40 libros dedicados, entre otras cosas, a China, los jeroglíficos egipcios, la óptica y el magnetismo, el Arca de Noé o la construcción de la Torre de Babel. Su ciencia, al contrario de la de Humboldt, aún no era del todo moderna, sino que estaba muy cerca todavía de la alquimia que le dio origen. Eso resulta evidente en el índice de su libro Mundus subterraneus (1665), que derivó de su exploración del Vesubio. El libro trata de geometría y metalurgia; de fósiles, que interpreta como signos que la naturaleza imprime en algunas piedras; y de los habitantes de ese mundo subterráneo, que incluye dragones y demonios. Según escribe William Parcell, Mundus subterraneus “representa un puente entre los sistemas de pensamiento medievales y el movimiento empírico creciente que hoy, en retrospectiva, consideramos como la revolución científica.” En esa obra Kircher argumentó, entre otras cosas, que todos los volcanes del planeta, al igual que los océanos y mares, se conectaban bajo la superficie de la Tierra mediante sistemas de canales. Las diferencias entre esas maneras de entender el mundo, y la ciencia con la que lo interpretaban Kircher y Humboldt, pueden verse en varias imágenes.

Una es la sección del Vesubio, incluida en el libro de Kircher, donde vemos un gran fuego en el interior del cráter, un gran fuego con casi ninguna diferencia al de un horno o una fogata, si no es que por su monumental tamaño. En esa imagen, el interior del volcán no parece conectado al centro de la Tierra y a todos los demás volcanes del planeta, como en otro famoso grabado que presenta una sección del mundo entero. En el caso de Humboldt, no se trata de una imagen del Vesubio, sino del volcán americano que también hizo delirar a Bolívar: el Chimborazo. O, más bien, de su perfil simplificado. Si el dibujo se limitara al volcán, tendría algo de ingenuo. Pero, al igual que el Vesubio de Kircher, también es una sección. Sólo que, en lugar de revelarnos el interior cavernoso del Chimborazo, el corte nos muestra un plano blanco lleno de palabras: rubus floribundus, persea sericea, avicennia germinans o, en lengua vulgar y de manera respectiva, una mora silvestre, un aguacate, un mangle. El diagrama de Humboldt está enmarcado por dos columnas con más palabras y cifras que, juntas, pintan un cuadro completo de la naturaleza del volcán, de cómo la altura, humedad, precipitación pluvial y las distintas variedades de plantas forman parte de lo que hoy llamamos un ecosistema. El nombre francés que le dio Humboldt a esa imagen, cuya influencia en la manera de presentar información y datos científicos fue enorme, es tableaux physique: a la vez tabla y pintura. Y, en alemán, Naturgemälde, cuadro de la naturaleza. La diferencia va más allá del interior vacío y con fuego del esquema de Kircher, o del interior textual de Humboldt. Ambos quieren entender la naturaleza. Pero si para Kircher lo natural ya ha sido escrito, de maneras diversas que incluyen hasta los fósiles, Humboldt anota los nombres que la ciencia humana ha dado a cada una de las plantas que se encuentran en ella.

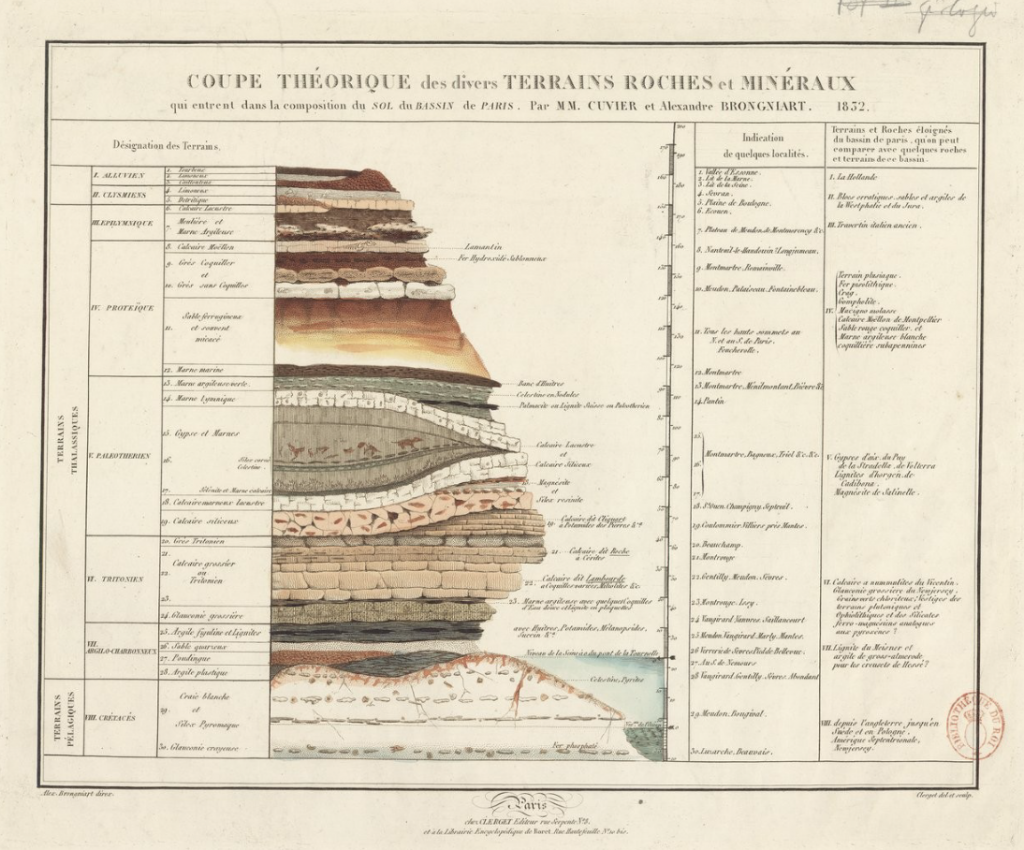

Pocos años después del encuentro entre Humboldt y Bolívar, Georges Cuvier —zoólogo, geólogo, paleontólogo y muchas otras cosas más— empezó a publicar a partir de 1807 sus hallazgos de huesos animales en el subsuelo parisino. En 1832, junto con Alexandre Brongniart, también geólogo e ingeniero de minas, Cuvier publicará su Corte teórico de los distintos terrenos, rocas y minerales que entran en la composición del suelo de la cuenca parisina. En su ensayo “Les atlas historiques de ville et l’administration du passé metropolitain au xixe siècle” [“Atlas históricos de la ciudad y la administración del pasado metropolitano en el siglo xix”], Stéphane Van Damme explica cómo en ese siglo:

Al enfatizar las dificultades de interpretar el pasado urbano y la creciente necesidad de identificar el objeto metropolitano para el mayor número de personas posible, los estudiosos —sean arquitectos, ingenieros, arqueólogos, geólogos, paleontólogos o botánicos— cuestionan la unidad urbana. ¿Esta se define por su extensión, su densidad demográfica, sus edificios (criterios estéticos incluidos), su funcionalidad económica o política, su profundidad histórica, sus características geológicas? ¿Sigue siendo un territorio natural como sugieren la tesis de las grandes cuencas geológicas (parisina, londinense, etc.) o las investigaciones botánicas?

La investigación del subsuelo en las ciudades conjuntaba el trabajo de científicos y técnicos —si es que la diferencia entre el conocimiento puro y su aplicación aún tenía sentido en ese momento—. Van Damme comenta los fines evidentemente utilitarios del Atlas souterrain de Paris, elaborado entre 1841 y 1859 por el ingeniero Eugène de Fourcy. En Nineteenth-Century Urban Cartography and the Scientific Ideal: The Case of Paris, Antoine Picon, escribe con respecto al Atlas de Fourcy:

El subsuelo del atlas era representativo de las diversas preocupaciones culturales y políticas que se expresaban por medio de la cartografía. En el momento de su publicación, la cartografía del subsuelo, en particular, tenía un significado político y social. En las diversas láminas del atlas, la sorprendente oposición entre los patrones irregulares de lo subterráneo y la geometría más simple de la superficie tenían algo que ver con el miedo a lo oculto, lo oscuro y lo reprimido, como si lo subterráneo actuara cual una especie de sustituto de todo tipo de amenazas. Entre estas amenazas, el miedo al malestar social también estaba presente en el deseo de hacer visibles todos los niveles de la ciudad, de reemplazar el suelo, por así decirlo, con vidrio transparente.

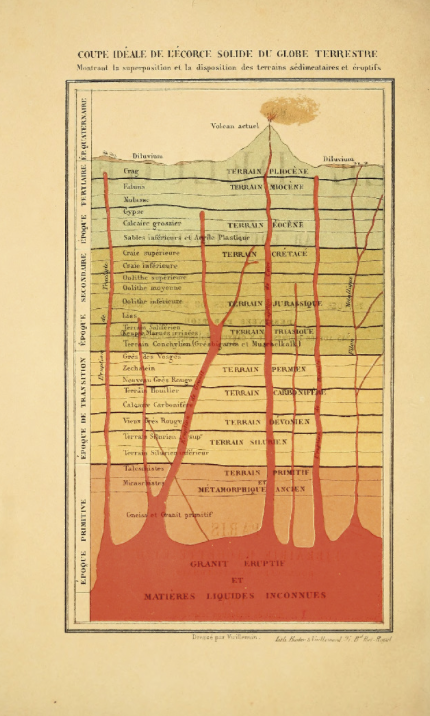

En 1863, Louis Figuier, periodista y divulgador científico, publica su libro La Terre avant le deluge [La Tierra antes del diluvio], que se convertirá, según presumía él mismo, en su obra más vendida. Se trata de un libro para niños —en el prólogo, Figuier dice que el primer libro que se debería poner en las manos de un niño debería ser uno de historia natural—, que “propone exponer las diversas transformaciones que ha sufrido la Tierra para llegar a su estado actual, describiendo su estructura interior.” El frontispicio del libro es un “corte ideal de la superficie sólida del globo terrestre, mostrando la superposición y disposición de terrenos sedimentarios y eruptivos”. En la parte superior del corte, el que corresponde a la era geológica presente, hay un volcán actual, en erupción, y podemos seguir la línea anaranjada de la lava, que se engrosa mientras atraviesa las distintas capas de suelo hasta llegar al fondo, donde yacen el granito eruptivo y materias líquidas desconocidas. La travesía por el espacio, desde la superficie de la Tierra hasta su centro, es también un viaje en el tiempo y una expedición de lo conocido a lo desconocido.

Parece irrefutable la necesidad de conocer esos mundos subterráneos para mantener la estabilidad de la última capa, la humana (cada vez más artificial). Y también parece lógica la intención de multiplicar esa capa humana no sólo hacia arriba, piso tras piso y sobre columnas, sino también en profundidad, cual Torre de Babel invertida. En su libro L’urbanisme souterrain (1995), Sabine Barles y André Guillerme señalan el inicio de ese urbanismo subterráneo, al menos en Francia, con el trabajo del arquitecto y urbanista Eugène Hénard (quien en 1906 inventó las glorietas para agilizar el tráfico), y sus ideas sobre la calle del futuro publicadas en 1911 en la revista estadounidense American City. La idea de Hénard era tan lógica como simple: la única manera de hacer crecer en capacidad y usos las calles existentes de una ciudad, sin tener que transformarla radicalmente o destruirla, es hacia abajo, en la profundidad del suelo. A Hénard siguió, en Francia, el trabajo de Édouard Utudjian, fundador en 1933 del gecus [Grupo de Estudios y Coordinación del Urbanismo Subterráneo], que llegó a realizar congresos internacionales en cinco ocasiones (París, 1937; Róterdam, 1948; Bruselas, 1949; Nueva York, 1964; y Varsovia, 1965). Siguiendo las ideas de Hénard, Utudjian y el gecus planteaban llevar la ocupación del subsuelo a una escala urbana, dedicándolo principalmente a la circulación de automóviles, pero también a liberar el suelo (el nivel cero) de todas aquellas funciones mecánicas o de almacenamiento que no requirieran iluminación y ventilación naturales. En algún momento, el interés por el suelo como un complejo de fuerzas y materias —y contenedor de historias múltiples acumuladas y aún en proceso, vivas— pasó a ser un interés más simple, meramente económico, que no buscaba otra cosa que extraer materia útil para algo más, en otra parte, y obtener así una ganancia a cambio. La minería se volvió el modelo de producción general, incluso para la arquitectura y el urbanismo, especies de minería por sustitución, “piezas de equipos de minería que devoran activamente el planeta”, como escribe Mark Wigley, para quien “la arquitectura se eleva mediante agujeros dispersos por todo el planeta.”

Podemos imaginar lo que habría pensado Athanasius Kircher —mientras colgaba de una cuerda a la mitad del cráter del Vesubio, aguantando la respiración y el calor— si pudiera ver a dónde nos ha llevado nuestro interés por el mundo subterráneo: extracción de materia, desecho de residuos —sustancias descompuestas—, y la multiplicación de niveles o pisos en profundidad en muchas ciudades grandes. Kircher concebía el mundo subterráneo de una manera distinta. Creía en la investigación racional y empírica de los secretos de la naturaleza, que están ahí para incitarnos a estudiarlos, e incluso para avanzar teorías —visiones— que sabía imposibles de verificar de manera empírica, como los sistemas de conductos que atraviesan la Tierra y conectan fuego, aire y agua —como se mostraba en sus dibujos en sección del planeta—. Pero también dejó lugar en el mundo subterráneo, como en su libro, para dragones y demonios que, suponemos, nunca vio.

Entender en profundidad el suelo implica repensarlo hoy como esa materia compleja y viva que interesó a Kircher y que, sin ser el mismo tipo de materia, también era concebida por Humboldt, Cuvier o Figuier: la manifestación más o menos estable, en un tiempo también más o menos corto, de procesos que llevan miles de años en desarrollarse y que frecuentemente van acompañados de eventos catastróficos —una erupción volcánica, el diluvio universal, el meteorito que se llevó a los grandes dinosaurios, o también, nosotros mismos, la humanidad como fuerza geológica—. Por supuesto, esto no es un argumento en favor de la existencia de dragones o demonios, tampoco se trata de revivir la tradición de hacer ofrendas antes de excavar una cimentación, o de volver a plantar un poste para los dioses tutelares —que no otra cosa significa genius loci—, que cuando se entienden como símbolos o alegorías de sistemas y fuerzas muy reales, no dejan de tener cierto sentido. Lo que resulta indudable hoy es que debemos trabajar para entender que es muy distinto construir en el suelo —teniéndolo por materia inerte y sin atributos, y empujar aún más abajo esa capa que supuestamente demarca al Antropoceno de otras capas estratigráficas, para hacerles la vida más difícil a geólogos futuros— y otra muy distinta construir con el suelo —humilde y humanamente, palabras emparentadas con humus, palabra que en latín designa al suelo, la tierra de la que somos parte.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]