27 febrero, 2014

por Aurelio Asiain | Twitter: aasiain

in Nagoua, Japan / 名古屋・円頓寺界隈・交差点のど真ん中 白い手袋(をするたぐいの仕事をしている?)に注目!| vía isado – Flickr

in Nagoua, Japan / 名古屋・円頓寺界隈・交差点のど真ん中 白い手袋(をするたぐいの仕事をしている?)に注目!| vía isado – Flickr—¿Sabes qué hacen los homeless del parque de Ueno en las mañanas?

—Tú dime.

—Juegan golf.

No todos, ni mucho menos, pero era cierto: algunos sacaban sus palos de golf y practicaban en el prado en que han plantado sus tiendas azules. No podrían tirar muy lejos, claro, pero practicarían los golpes y tal vez conservarían, me gusta pensar que sin ostentación, los gestos del golfista, como otros conservan libros, y el gusto de la lectura. O incluso el de la escritura. Hace tres años apareció una preciosa antología de senryu —el primo despeinado del haiku— escritos por homeless japoneses: Rojo no uta (“Canciones de los caminos” sería una traducción imprecisa: ¿canciones de la intemperie? —rojo: on the road), en la que sorprende, junto al apego a las formas tradicionales, la naturalidad con que la intemperie urbana se vuelve habitable:

寝袋に 花びら一つ 春の使者

Un solo pétalo,

nuncio de primavera,

sobre mis saco.

Japón, después de dos décadas de crisis económica, sigue siendo uno de los países más ricos del mundo —el tercero, después de Estados Unidos y China—, y su prosperidad salta a la vista de cualquier visitante, pero es un rico empobrecido. Sus pobres son nuevos pobres, expulsados de una clase media que fue la mayor del mundo y la más homogénea y que desde hace dos décadas no cesa de reducirse.

Homeless tents | Guilhem Vellut – Flickr

Homeless tents | Guilhem Vellut – FlickrAlgunos conservan incluso el puesto de trabajo: han renunciado a pagar la renta de un departamento y se han ido a vivir bajo un puente. No a la intemperie, sino en unas casas mínimas, hechas de cartón y madera, cubiertas siempre de plásticos azules: los mismos que se tienden en los parques bajo los cerezos durante la semana de su florecimiento y que, según Toyo Ito, son el elemento mínimo de la arquitectura japonesa. Yo pensaría más bien en el shime tori de los santuarios shinto: las dos varas de bambú unidas por una cuerda que marcan el límite de un espacio sagrado. En cualquier caso, viene a la mente el poema del monje Ikkyu (1394–1481):

No hay pilares

en la casa en que vivo;

tampoco techo.

No la moja la lluvia.

No la golpea el viento.

Sería ilusorio pensar que en cada desposeído japonés hay un golfista, un poeta o un adepto del zen (tanto como suponer que en cada oficinista hay un autómata desalmado), pero no he visto a ninguno que no disponga ordenadamente sus zapatos a la entrada de su caseta o su tienda, ninguno que no parezca mantener, en la precariedad, un orden estricto, ninguno que no guarde las formas. Orden y formas es casi lo único que les queda, pero con eso y poco más —lo que encuentran en la calle y entre los desechos— erigen una morada.

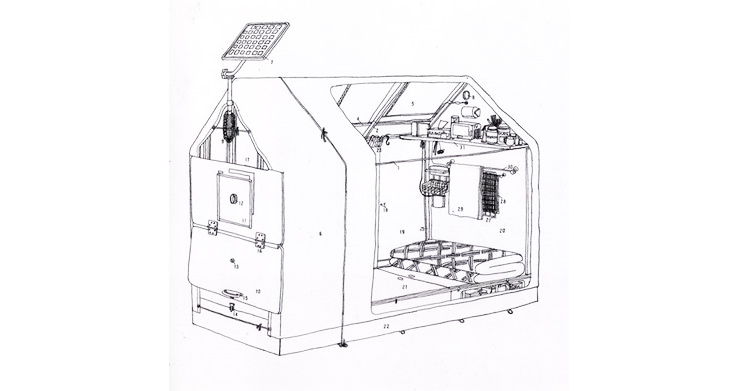

Desde fines de los noventa el arquitecto Ryohei Sakaguchi (Kumamoto, 1978) ha venido documentando estas casas de cero yenes (Zero Yen Houses: véase lo que la frase produce en Google images) y pensando en lo que revelan sobre la relación de sus constructores, habitantes y dueños (a los que es inapropiado llamar homeless, dice Sakaguchi, pues poseen una casa mientras nosotros apenas la rentamos) con el entorno urbano y la naturaleza, con el espacio social y el privado, con la economía formal y —por paradójico que suene— el orden informal. De esa larga obra en marcha, que ha producido ya libros, exposiciones, un sitio de internet, ha extraído además lecciones sobre la imaginación del espacio, la economía de medios, las estrategias de reciclamiento. Sakaguchi está convencido de que estos desposeídos, entre los cuales no falta el que alimenta su casa con celdas solares, ni el que ha hecho su casa móvil, sobre ruedas— tienen mucho que enseñarle a arquitectos y urbanistas, a econmistas y diseñadores. También, claro, a poetas y artistas.

Homeless houses along Kamo-gawa | …some guy – Flickr

Homeless houses along Kamo-gawa | …some guy – Flickr Homeless in Kawasaki | Denis Bocquet – Flickr

Homeless in Kawasaki | Denis Bocquet – Flickr[Artículo publicado en la Revista Arquine No.66 | Exceso de capacidad]