En elogio del Periférico

El Periférico fue uno de los acontecimientos urbanos más singulares que nos deparó el hecho de vivir en la Ciudad [...]

16 marzo, 2022

por Fernando Fernández

Este texto forma parte del libro Alberto Kalach. Taller de Arquitectura X.

Puedes adquirir tu ejemplar aquí.

Calculo que fue hacia 1987 cuando Alberto Kalach leyó en la prensa que Octavio Paz acababa de rechazar una propuesta de homenaje de las autoridades de la Ciudad de México para que un jardín que por esos días se acondicionaba en el viejo barrio de Mixcoac, en un solar que lo mismo daba a la avenida Revolución que a Patriotismo, cercano a la casa en la que el poeta había pasado la infancia y una parte de la juventud, fuera bautizado con su nombre. Paz argumentaba que el crecimiento de la ciudad había convertido aquel espaciomen un lugar inhóspito y degradado, y se refería al “martilleo” —o la “metralla”, ahora no soy capaz de precisarlo— que producía el paso de todo género de vehículos, cuyo acelerado y continuo estrépito había aniquilado la tranquilidad del viejo pueblo en que vivió de niño. Recuerdo el caso porque Kalach, a quien le parecía que las razones de Paz revelaban cierta ignorancia sobre la naturaleza profunda de las ciudades, o porque encarnaban sin advertirlo esa cierta hipocresía común entre quienes las habitamos, me pidió que le ayudara a escribir una carta para enviar al periódico. La redactamos, o más bien la redacté yo siguiendo sus razonamientos, y la mandamos por correo.

Aquella reacción a la postura de Octavio Paz pinta de cuerpo entero a Kalach y en ella está representada la actitud que ha sostenido algunos de sus planteamientos públicos y privados. Quien lo conoce, quien ha conversado largamente con él o caminado a su ladopor la calle, quien ha habitado los espacios que imagina y levanta, sabe que es una suerte de fatalista entusiasmado que recibe de buena gana lo que hay sobre el terreno. El que haga el intento por transformar lo que le ponen delante no quiere decir que no acepte, nunca sin algún grado de ironía, lo que ha resultado de varios siglos de despropósitos urbanos, o que no responda con buen ánimo a las contrariedades y los absurdos de una ciudad casi sólo hecha de ellos. Si por un lado impulsó un admirable plan para atender los problemas más graves del Valle de México, los que tienen que ver con el aire que respiramos y el agua que bebemos, con el proyecto de devolver una parte de los antiguos lagos a sus lechos primitivos, por el otro compuso viviendas para los remanentes a veces imposibles que el dibujo de los ejes viales dejó a su paso, al grado de inventar espacios habitables en un puñado mínimo de metros cuadrados.

Alguien podría pensar que la batalla por restituir al Valle de México algo del esplendor de sus antiguos lagos, lo que tiene innegables tintes utópicos, aparta su pensamiento de las acciones pragmáticas que se esperan de un arquitecto que vive con los pies en la tierra y desea seguir trabajando. Pero resulta que no es así: en Kalach no hay esa arrogancia acompañada de elegante parálisis que proviene del prestigio de las utopías. Hay quien predica sobre la ciudad, pero prefiere apartarse del mundanal ruido —por cierto, con toda la razón—, y para ello se construye espacios propicios en los que el silencio y la serenidad circundantes permiten pensar, trabajar, incluso respirar. Con él no es así. Véase, por ejemplo, el lugar en el que vive: la casa que compró y adaptó en una punta de la colonia. San Miguel Chapultepec, sobre la avenida Constituyentes, una de las arterias de mayor flujo de la ciudad, que nace en el Circuito Interior y se convierte muchos kilómetros más adelante en la autopista a Toluca. Es verdad que en el otro costado de la áspera avenida está el Bosque de Chapultepec, y que ésa es la razón por la que él se instaló en ese sitio, con el alto costo para la tranquilidad que supone el hecho de vivir sobre una vía agitada e intensa en grado extraordinario. Pero el bosque que está cruzando la calle no impide que la casa se estremezca al paso de los camiones de carga pesada y con frecuencia de doble remolque que en ciudades menos corrompidas y caóticas están prohibidos, que pasan a todas horas del día y de la noche, dejando una estela de sacudidas y estruendos al menos preocupantes. Como el ruido es insoportable —aquel “martilleo” que ofendía a Octavio Paz, o que el poeta no quería que quedara asociado a la época feliz que pasó en el barrio—, Kalach junta corchos de botellas de vino para forrar el muro aislante que ha ideado para el pequeño cuarto en el que duerme. Los coches pasan zumbando con violencia; los camiones de doble carga hacen que los edificios se sacudan desde sus fundamentos… Él no reniega de ello, lo que no quiere decir que no dirija su ingenio a protegerse y adaptarse, siempre con el propósito de relacionarse con una ciudad más bien sorda, a la que no le interesa el diálogo.

Un día camino con él sobre Constituyentes, rumbo al Circuito Interior, hacia el restaurante donde nos hemos citado con un amigo. Vamos del lado del bosque, de cuyos árboles nos separa apenas una reja. En el camino me señala, a la derecha, del otro lado de la calle, el hueco que hay entre dos edificios. Lo hace para contarme que tiene el plan de visitar a los propietarios de esos edificios para proponerles cómo ocupar aquel espacio intermedio, hoy vacío: una propuesta que inserte la pieza que falta, que sirva de solución de continuidad entre ellos. Lo que Kalach está haciendo no es otra cosa que una lectura de ese fragmento de la calle, a la que quisiera añadir lo que le parece que necesita. Como si

fuera una frase, digamos, que está incompleta y que por ello carece de significado pleno: el arquitecto propone las palabras que se necesitan para completar el mensaje, con el objetivo de que esa porción de calle pueda expresarse de mejor manera. Me ocurre un fenómeno singular, que tiene que ver con la lectura de Kalach: ambos edificios, al principio, me han parecido desafortunados y mediocres; luego, cuando los veo con más detenimiento, después de que mi amigo me ha hecho apreciar ya no lo que son en sí mismos sino lo que pueden ser como parte de una solución de conjunto, ya no me desagradan. Es más: el de la derecha, un cubo resuelto apenas, incluso me resulta conseguido y hermoso.

Ya que estamos sobre Constituyentes, conviene que volvamos unos pasos y echemos un ojo al edificio donde él y yo nos hemos encontrado hace unos minutos para hacer juntos el trayecto a pie hasta el restaurante. Se trata de Constituyentes 41, una de sus obras más recientes (2014). La silueta del edificio se eleva con llamativa ligereza: desde cierto punto de vista, es esbelto como una navaja; desde otro, en cambio, revela un juego de volúmenes virados que pretenden aprovechar de mejor manera las condiciones climáticas y lumínicas. Quizá al revés que cualquier otro arquitecto propietario, que hubiera preferido reservarse alguno de los niveles superiores para tener las mejores vistas sobre Chapultepec, Kalach ha instalado su Taller de Arquitectura en el primer piso del edificio porque desde allí se ve el bosque como si fuera una extensión del horizonte. Sentado en su escritorio, puede sentirse casi bajo el follaje de los árboles, y las nubes, en consecuencia, están en el lugar que le corresponde al celaje. Así, nubes y árboles aparecen sujetos a sus propias metamorfosis según la hora del día y la estación del año, y ello forma parte de la experiencia directa de quienes trabajan en el taller. Todo eso nos hace olvidar que abajo, a sólo unos metros

de distancia, pasa rugiendo Constituyentes…

Algo distinto ocurre al subir al último piso, una gran azotea-terraza en la que el visitante encuentra un trozo de paisaje casi rural… Aunque detrás de ellos haya un cálculo y unas intenciones precisas, los jardines de Kalach suelen tener algo del desenfado de los parajes

tal y como gustan darse en la realidad, aunque a veces deban prosperar, como advertimos ahora, en una azotea. La visita a este lugar me recuerda el día que le pedí que me aconsejara cómo transformar un roof garden, o lo que suele llamarse de esa manera —en realidad, no era sino un pequeño espacio a cielo abierto, de planta rectangular y loseta de barro—, para convertirlo en un estudio con terraza; él echó un vistazo y se limitó a decir que lo mejor era echar tierra sobre el suelo y traer unas cuantas plantas para que ellas se encargaran de dar sentido a aquel rincón: una suerte de naturalización del espacio, interpreté yo, encomendada a la tierra y las plantas, aún cuando el milagro debiera ocurrir en un quinto piso de azotea urbana.

Antes de abandonar Constituyentes 41 haré mención de un detalle que no tendría importancia si no revelara, a su manera en apariencia baladí, ese género de fatalismo y adaptabilidad que hay detrás de algunas decisiones de Kalach. Me refiero al pasador de la puerta del estrecho y único baño de su taller. Ese cierre no está donde suele colocarse, en el lado de la puerta que abate, sino en el otro lado, cerca de las bisagras. El baño es tan pequeño que no hay espacio suficiente para que uno dé cómodamente la vuelta y eche el pestillo, así que ha sido colocado en ese lugar ya que es de ese lado donde resulta cómodo hacerlo. Eso sí, cuando le comento el asunto, me responde que todo se debió a un error, que él, en todo caso, no hizo nada por corregir.

Dijimos, echando mano de una metáfora, que nuestro arquitecto lee un tramo de calle como si fuera una frase a la que le faltan algunas palabras para que pueda transmitirnos todo su sentido. Kalach es un extraordinario lector y su conversación está siempre llena de libros. No es raro, en consecuencia, que una de sus obras más trascendentales sea un extraordinario repositorio de libros (Biblioteca Vasconcelos, 2004). Pienso en lo primero que viene a mi mente después de escucharlo hablar de libros durante más de tres décadas, de manera siempre gozosa y divertida, sin un asomo nunca de pedantería o solemnidad. Cuando tuvo algunos desencuentros con su talentoso hijo adolescente, por ejemplo, buscaba explicaciones leyendo una novela de Dostoievski. Una vez le dije que la escuela en la que yo daba clases estaba en la calle de Pitágoras, y él me contó que Diógenes, en su biografía del gran matemático, relata que los alumnos de su escuela no podían abrir la

boca antes de que pasaran un año en ella. En otra ocasión le oigo hacer el elogio de un libro de Tanizaki, por lo que el escritor japonés explica sobre el tratamiento que la cultura tradicional de su país da a la luz y la sombra. De cuando en cuando lo escucho mencionar libros que uno nunca esperaría que formaran parte de las lecturas de un arquitecto, claro, a menos que entienda su oficio como parte de un acuerdo social de gran alcance, y para ello haya sido necesario leer a alguien como Rousseau… Otro día más, me hace ver que tiene dudas sobre la calidad de cierta novela de Paul Auster, por lo que la deja en mis manos, recién leída por él. Todavía en una ocasión más, precisamente la tarde que comimos con aquel amigo de ambos, como le hacían gracia, me aseguró, las inteligentes observaciones y aun la filosofía de cierto best seller, no dudó en recomendármelo.

Una de las características más llamativas de la casa que se hizo en Valle de Bravo en los comienzos de su trayectoria como arquitecto (1996), es que la escalera que asciende por la torre de dormitorios es también una biblioteca. Se me ocurre que aprovechemos esta mención para salir un momento de la ciudad, ya que lejos de ella Kalach ha ensayado algunas lecturas —si puedo seguir llamándolas así— que pueden resultar reveladoras de su manera de pensar y de trabajar, como por ejemplo aquella casa. Ninguna de las veces en que me hospedé en ella me abandonó la sensación de que estaba acampando en la naturaleza, a una prudente distancia, si se quiere, pero en contacto directo con ella, cobijado por el verde del suelo, el sol intenso o las tupidas lluvias, según fuera la temporada del año. Incluso tengo la impresión de que algunos detalles habían quedado sin solucionarse del todo, lo que provocaba ciertas incomodidades a quienes preferíamos la vida resuelta de las ciudades, como el que por las noches hubiera cierta escasez de luz eléctrica o que la alberca se mantuviera impertérrita y helada, e incluso que la estancia hubiera sido trazada para quedar casi volcada sobre el jardín, lo que nos hacía presenciar, conforme caía la noche, a veces atónitos y sorprendidos, los más inusitados reclamos del mundo de los insectos, singularidades todas ellas que en cierto modo nos acercaban a una vida algo menos artificial que aquella a la que estábamos acostumbrados y quizá por ello complacían visiblemente a Kalach.

La casa de Valle de Bravo está resuelta con dos trazos sencillos, uno horizontal y otro vertical. En palabras de Juan Palomar, es el resultado de la combinación de la torre y el tejaván, recurrente en Kalach. Tantos años después de mi última visita, esos dos trazos, ideados de forma sumaria y económica con el propósito de liberar espacio para favorecer al jardín, con toda seguridad han acabado por rodearse de generosa vegetación. Por un lado, en el plano horizontal—el tejaván—, están colocados, en la planta inferior, la estancia a la que hice referencia, el comedor y la cocina, y en la planta superior, la alberca, la terraza con hamacas y las mejores vistas sobre el lago. Son los espacios para la convivencia social o familiar, para comer y beber, para la charla o el juego. Por el otro, en el plano vertical —la torre—, un pequeño edificio de ladrillo aparente, de tres niveles, están los dormitorios, de igual tamaño los tres, uno por piso, uno encima del otro, con sus respectivos cuartos de baño. Son los lugares reservados para el recogimiento, el estudio y el descanso. En el corazón del plano vertical está aquella llamativa idea que perfecciona la definición de la torre y enriquece su función práctica: una biblioteca enclavada en los muros, que acompaña la progresión de quien asciende o desciende por la escalera. Por cierto, en el libro en que se recoge el proyecto de aquella casa se habla con divertida intención provocadora de una biblioteca que también sirve de escalera: “a vertical library that also serves as stairway” (Kalach+Álvarez, Rockport, 1998). ¿Cuántas veces, de camino a mi recámara, tomé alguno de los volúmenes que se me ofrecían en las estanterías de aquella biblioteca que subía al sueño, tal como lo hacía yo? Sueño, por cierto, al que garantizaban emoción y profundidad los floripondios que se multiplicaban ya entonces en el jardín, y cuyos efluvios oníricos ascendían por la línea recta de las paredes exteriores de la torre. Fue un cargamento de libros algo de lo que primero entró en las cabañas que Alberto Kalach levantó en una playa de Oaxaca en 2014. La lectura, y a continuación los libros sobre los que empezamos a hablar cuando quisimos destacar la manera en la que el arquitecto interpreta la calle, han acabado por conducirnos a ellas. Es interesante contrastar la casa de Valle de Bravo, situada en una pendiente frente a un lago, a unos 1 850 metros sobre el nivel del mar, en las heladas tierras del Estado de México, con las cabañas construidas un cuarto de siglo más tarde sobre la ardiente arena de la costa oaxaqueña, delante del impetuoso océano Pacífico.

A principios de 2018, cuando viajé a conocerlas, yo acababa de sufrir una dolorosa pérdida, así que durante los cuatro días y las tres noches que pasé en la playa realicé una profunda inmersión en mí mismo para la que el sol, el mar y los espacios móviles y flexibles de las cabañas sirvieron de acompañamiento. También, en cierta medida, de curación: aunque las tribulaciones nunca me abandonaron, la estancia a la orilla del mar y el estímulo del trabajo de mi amigo arquitecto me sirvieron para devolverme al camino, lastimado pero entero.

El lugar es una enorme playa de mar abierto extendida de oriente a poniente, un arenal poblado de vegetación, casi vacío, que en la actualidad aloja apenas sólo dos referentes, distanciados entre sí: la Casa Wabi, del arquitecto japonés Tadao Ando, y el Hotel Escondido. Hacia el extremo poniente de la playa, Kalach construyó algunas cabañas que han resultado una auténtica declaración de principios. Su propósito era establecer un diálogo cabal con el clima, los materiales y los procesos constructivos locales; como consecuencia

de ello, un intento de entender cuál es la manera más apropiada y perdurable de ocupar armónicamente el lugar. Así, además de componer las cabañas, Kalach, como había hecho 25 años antes en Valle de Bravo, dibujó el jardín que las envuelve, haciendo una composición espontánea y llena de intenciones que se propone mantener la feracidad e incluso la acrimonia natural de las especies de la zona. No menos que esto, utilizó como referente e incluso como contrapunto la propuesta del famoso arquitecto japonés, que ha levantado en el ardiente trópico mexicano, literalmente encajándolo en la arena, un suntuoso palacio de concreto.

La cabaña es una caja de madera de planta rectangular de 7 por 14 metros, montada sobre una plataforma ligeramente separada de la arena por ocho zapatas de concreto. No sólo está suspendida a casi un metro de altura, como un hórreo, sino que puede abrirse a los cuatro vientos: por los lados largos —oriente y poniente—, con puertas corredizas de madera de palma; por los cortos —sur y norte—, con puertas plegables del mismo material. El resultado combinado de la separación del suelo y los espacios abiertos dan a la cabaña una sensación de ligereza que evoca la de una embarcación. Además, como la plataforma es más extensa que la caja habitable, por los cuatro lados del perímetro corre un pasillo exterior por el que se puede circular como si fuera la cubierta de un barco.

Lo más encantador de las cabañas es el modo en que Kalach resolvió el techo. La natural necesidad de inclinarlo para recibir las aguas de la lluvia lo llevó a proponer una solución que se nos aparece, vista desde afuera, como colmada de gracia. Las dos vigas dobles que sostienen de manera longitudinal la cabaña por la parte de abajo, que están asentadas sobre los ocho pequeños pilotes encajados en la arena, se corresponden con las dos vigas dobles que reciben la techumbre. Éstas están dispuestas con inclinaciones opuestas, de tal forma que el techo sufre una suerte de torsión, que es la firma más graciosa y aun hermosa de la fábrica. El resultado es parecido al de una txapela vasca sobre

la cabeza de un hombre de campo que mira al mar: un poco más abierta del lado por el que nace el día, cuando la misma naturaleza, incluso en la costa de Oaxaca, pide el calor del astro mayor, y la cabaña toda reclama un baño de luz, y cerrada ligeramente por el lado por donde se mete el sol, cuando el fuego del trópico arroja sus llamaradas más inclementes.

Parte de lo más admirable de las “chozas”, como le gusta llamarlas a Kalach, es que, observadas desde lejos, asoman apenas por encima de la vegetación, cumpliendo de esa manera con un valor implícito en la filosofía que las sostiene, el de ser lo menos invasivas con el entorno. Es más: vista del lado de la rompiente, con el mar a nuestras espaldas, la línea de la torsión de la primera de ellas, que está adelantada respecto de la segunda, es lo único que hace un ligero retoque a la unánime línea del horizonte al grado de casi pasar desapercibida.

Cada cabaña tiene previsto un cajón de agua, que hace las veces de pileta. La primera cabaña fue hecha con un cierto sentido experimental; algo salió mal y lo que iba a ser el cubo de agua quedó convertido en un estanque de ranas, cosa que Kalach permitió que ocurriera, actuando en consecuencia con la resignación empática que suele acompañar el resultado de su trabajo. En esa misma línea de imprevisibilidad, por cierto, no es raro que haya algunas incógnitas sobre la manera en la que se comportarán las cabañas en la temporada de lluvias, que al menos cuando escribo no se ha producido todavía, y luego más tarde, cuando aquel fragmento de costa se llene de otras construcciones, de otras

piezas idénticas que ya le han sido comisionadas al arquitecto pero también de algunas construcciones que están ya en marcha y que por fuerza responderán a distintas visiones y objetivos diversos.

Abriéndose paso en la vegetación, sobre la arena, Kalach creó una suerte de vestíbulo entre la primera cabaña y el mar, en el que dispuso un tronco de sabino de unos seis metros cuya forma describe una elegante y extensa curva. De ahí el nombre con que ha bautizado aquel espacio, la Media Luna, lo que quizá esconde un guiño rulfiano. (Por cierto, la otra rebanada de ese corte de tronco está en la azotea de Constituyentes 41, donde también hace las veces de gran banqueta). Además de eso, el arquitecto ha practicado el primer trazo de un camino que se desarrollará paralelo a la línea de la rompiente, que pretende unir el resto de las construcciones hacia el oriente, esto es, hacia el Hotel Escondido, y más allá, la Casa Wabi, con lo que, además de garantizar un marco apropiado para su propia obra, ha ofrecido un principio de organización a lo que vendrá.

Es evidente que las cabañas de Kalach son una reacción a la Casa Wabi, por lo que resulta legítimo y aun necesario asomarse a ella. El edificio del arquitecto japonés es una construcción ambiciosa y espléndida en la que están presentes algunas de las principales recurrencias del estilo del Pritzker de 1995: su característico despliegue de concreto, sus audaces trazos geométricos, incluso la discreta presencia del agua… En mi experiencia, debo confesar que resultó un edificio frío, por una parte, y por la otra, en exceso abrasador. Empiezo por el aspecto abrasador: por el lado de la playa nos recibe una esbelta plancha de concreto que hace las veces de vestíbulo, que se proyecta hacia la gran palapa que

está en el corazón del proyecto; en las horas de sol es imposible atravesarla sin quemarse, ya que no ofrece ningún género de protección contra sus rayos, con la salvedad de una alberca y un espejo de agua colocados allí quizá un tanto menos por necesidad que por estética. Una vez en el interior, hice la visita guiado por la persona que me asignaron para ello, una mujer del servicio que no conocía la Casa Wabi, según me confesó, ya que llevaba sólo unos días empleada en ella. También sentí el apremio del sol cuando recorrimos el larguísimo pasillo que produce, del lado del mar, el extenso muro de nada menos que 300 metros de largo en paralelo a la línea de la costa, y que proporciona al proyecto, junto con la palapa central, su característica más emblemática.

Pero al mismo tiempo, la Casa Wabi me resultó fría. Ya saben los lectores que iba colmado de inquietudes; quiero decir que estaba sumergido en un intenso monólogo interior y todo mi ser bullía de materiales útiles para ser transformados en algún género de materia sensible, escritura en mi caso. Por supuesto que culpo menos a Tadao Ando de la sensación de frialdad que me produjeron sus espacios, que a lo que estaba ocurriendo en mis adentros; sin embargo, es verdad que aquella arquitectura, proyectada para proporcionar las atmósferas necesarias para trabajar las emociones y reconvertirlas en arte, no me resultó precisamente estimulante.

Desde luego que no puede ser más distinto, en el caso de la Casa Wabi y las cabañas, eso que los arquitectos llaman el “programa”, pero tampoco es posible dejar de advertir el contraste entre los principios generales que rigen a una y otra propuestas. Si el clima debe determinar el estilo, como dicta Vitruvio y recuerda a cada paso Kalach, el arquitecto japonés, más allá de incorporar la palapa tradicional de la zona, ha mantenido el suyo, a pesar de las singularidades del entorno en que levantó la Casa Wabi. Al menos en términos de lectura del clima y los materiales, uno está tentado a decir que la espléndida villa oaxaqueña de Tadao Ando, quien jamás visitó el sitio, es el resultado de una traducción. ¿Fue la inflexibilidad del concreto del gran edificio lo que me negó las condiciones para aclimatarme de inmediato a él, sumergido ya en el calor de la costa chica de Oaxaca? Al experimentar aquellas sensaciones contradictorias, recordé cómo las cabañas del otro extremo de la playa, con sus puertas abatibles o corredizas, me permitieron siempre intentar modular la temperatura y adecuarla a cada hora del día. Por la mañana, tuve semicerradas las puertas corredizas que dan al oriente, para que el sol me proveyera de luz y calentara la estancia en la que leía sin que por ello me molestaran sus irradiaciones, al tiempo que mantenía abiertas las que miran al poniente. Por la tarde, en cambio, hacía la operación contraria: abría por completo las que ven al oriente en tanto cerraba las que dan al lugar por donde se mete el sol, para protegerme así de los poderosos rayos del atardecer y mantener de ese modo refrigerada la estancia. Por supuesto que en cualquier momento podía, si era necesario, abrir las puertas que dan al norte, para refrescar la choza desde el lado opuesto al mar. Gracias a la libertad que ofrecen todos esos movimientos, la cabaña me pareció un admirable instrumento móvil que se mantuvo siempre flexible a las

variaciones de la luz y el calor.

Con la madera de la que están hechas y la vegetación que las rodea, con sus proporciones y la posibilidad de su apertura a los cuatro vientos, y sobre todo con su ligereza y su flexibilidad, las cabañas oaxaqueñas de Kalach prueban que se puede hacer las cosas de maneras más imaginativas y acordes con el entorno. ¿Funcionarán a la larga? ¿Respetará su fragilidad el duro ambiente marino, con su alta salinidad, sus anuales y largas temporadas de lluvia, sus tornados y sus trombas? Todo ello, incluso el resultado, el que sea, forma parte del riesgo que ha asumido el arquitecto. A ese respecto, me hace gracia algo que le dice él mismo a Palomar, con perfecto sentido del humor: como una respuesta a la brutal excavación en la arena que tuvo que hacerse para soportar los aparatosos objetos de concreto de Ando, él quiso excavar lo menos posible. De esa forma, la cimentación de los ocho pequeños pilotes de sus cabañas tiene la función, más que de sostener su peso, que es mínimo, de hacerlas más pesadas y así evitar que se las lleve el viento…

¿Es posible recrear la carta que Alberto Kalach dirigió al director del periódico Excélsior, en la que reprochaba a Octavio Paz que se negara a que un jardín urbano, sobreexpuesto a las manifestaciones de una ciudad agresiva y caótica como la nuestra, llevara su nombre? La carta nunca fue publicada, lo que supongo que no se debió a que careciera de argumentos críticos bien fundamentados, y ni siquiera a que tuviera algún filón de sana insolencia, sino a que Kalach prefirió que la firmáramos con un seudónimo, con la consecuencia de que no pudimos anexar unos datos de remitente que fueran comprobables.

Ni Alberto ni yo conocíamos entonces a nadie del entorno de Paz como para intentar entregársela en persona, por lo que la misiva no llegó a su destino.

Me gusta pensar que, durante los últimos 30 años, espoleado por la postura del poeta, el arquitecto ha debido responder a ella con su propia obra. Las ciudades crecen, mutan, se complican, se envilecen, se desesperan, se degradan; a veces son un botín en la lucha política o caen víctimas de los pequeños tiranuelos que las gestionan a capricho, ya sea para enriquecerse, obtener más poder o servir a los intereses del capital privado. El caso de la Ciudad de México es ejemplar, por la manera en la que las decisiones apresuradas, interesadas o erróneas acaban con los espacios o los transforman en otros más desafortunados, a veces casi como si fueran, en efecto, el resultado de una conflagración.

El nombre de Octavio Paz no está vinculado a aquel espacio en Mixcoac, que visito por vez primera más de tres décadas después de su rechazo. Es verdad que es un lugar desangelado, y que las palmeras, de dos especies por lo menos, que han crecido en él con cierto desgarbo, no alcanzan a ofrecer la serenidad necesaria para enfrentar el frenesí de las dos violentas avenidas que lo cercan. Está claro que no ha terminado de hacerse el milagro al que parecía referirse Kalach cuando le pedí que me sugiriera cómo transformar una pequeña azotea. Por otro lado, es bien cierto que los vehículos de todos los géneros y proporciones pasan martillando, o descargando su metralla, incluso produciendo un ruido parecido al “tableteo” de una ametralladora. (¿No sería ésta, pienso ahora, la expresión que usaba el poeta?) Nada de eso importa: ese rincón da cierto respiro a aquel desafortunado paraje urbano y no carece de merecimientos para honrar la memoria de un gran hombre, incluso en el estrepitoso vórtice de la ciudad degradada. (¿No es ése el papel que cumple la obra de Octavio Paz en medio del martilleo confuso y la estrepitosa metralla de los tiempos que corren?) Eso es la ciudad, y en términos generales, ésos son los espacios

que el arquitecto recibe en herencia e intenta intervenir buscando la armonía y el orden en una realidad que debemos enfrentar sin hipocresía, haciendo lo posible por entenderlos y trabajar a su favor.

Lo que me recuerda a las ranas que me acompañaron durante las arduas noches de inmersión personal en las chozas costeñas de Kalach. Mi amigo me contó que llegaron con unos nenúfares que le enviaron de una playa de Jalisco. La primera noche que pasé en la cabaña, aunque casi no pude dormir, las advertí apenas; las dos noches que siguieron tuve que oír sus monótonos y obsesivos reclamos, que no cesaron sino hasta poco antes de la llegada de la mañana, mucho después de apagarse cualquier resto de vida nocturna de la zona. A lo largo de aquellas noches solitarias frente al mar sentí que en sus reclamos había algo que podría interpretarse como agradecimiento, el agradecimiento de todo lo que es comprendido, a veces incluso más allá de lo posible o razonable, y ha sido dejado aclimatarse a fin de que cumpla con el noble propósito de perdurar.

El Periférico fue uno de los acontecimientos urbanos más singulares que nos deparó el hecho de vivir en la Ciudad [...]

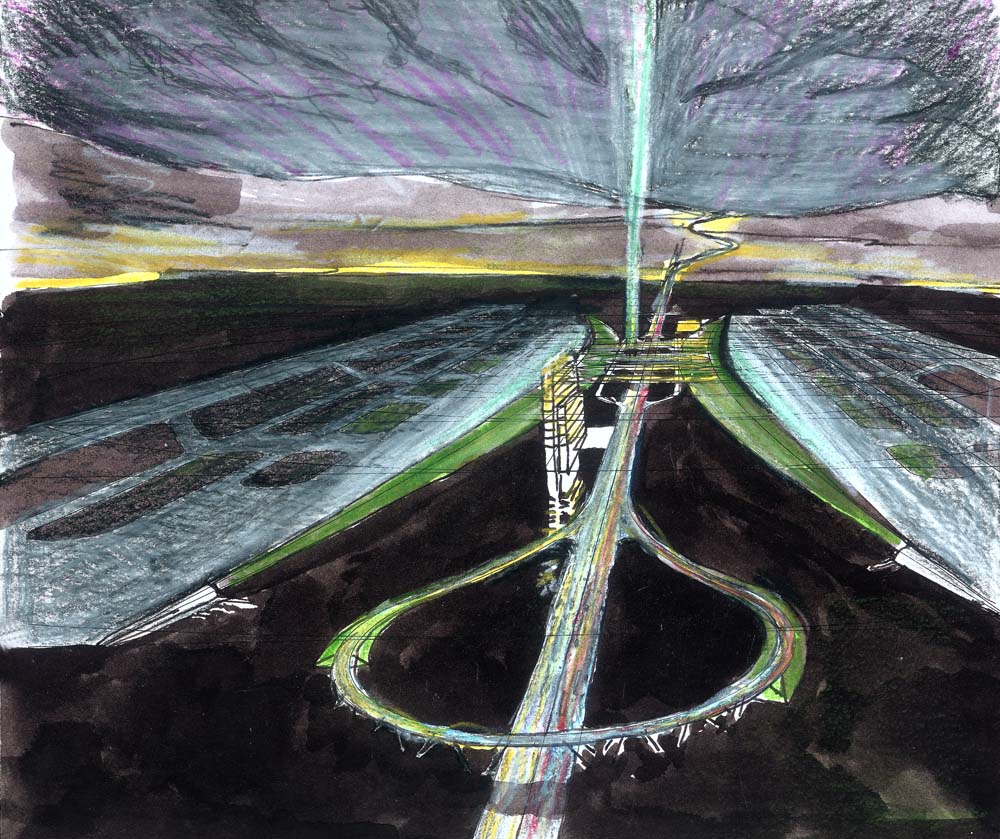

'Los croquis son especulaciones abiertas, procesos de pensamiento que sirven más aun a quien los hace que a quienes están [...]