12 octubre, 2016

por Sergio Galaz-García

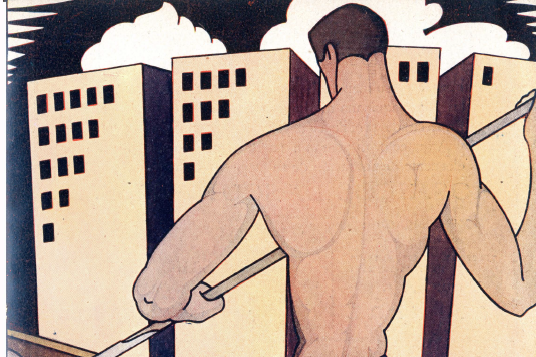

En mayo de 1929, la revista Cemento –una de las vías de difusión más importantes del modernismo en México– publicó un nuevo número que cargaba una imagen singular en su portada. La ilustración de su cobertura, firmada por Guillermo González Camarena, la retrataba no las flamantes aristas de algún novedoso proyecto arquitectónico. Por el contrario, dibujaba un paisaje más discreto pero relevante por ser probablemente la regla más que la excepción en una Ciudad de México que al mismo tiempo que se entregaba al modernismo, multiplicaba la extensión de su territorio en más de cinco veces: la espalda morena y estilizada de un hombre blandiendo una pala, colocado detrás de un muro en construcción, y en frente de una hilera de grandes torres ya construidas. Para aquella época, la imagen de González Camarena nos presenta a la ciudad de los palacios como la ciudad del sitio de obras, y nos invita a explorar el legado de estos lugares como arenas específicas de interacción social. Nos alienta a pensar, por ejemplo, sobre el rol que estas crisálidas de arquitectura, situadas a medio camino entre ruina y novedad, tuvieron en la configuración de la homoerótica contemporánea de la Ciudad de México.

Comienzo reconociendo que lejos de ser una proceso inusitado, la erotización del sitio de obra en el siglo XX raya en el lugar común. Entre sacos, palas y polvo, bíceps trabajados, abdómenes esculpidos y cuerpos ajustados por el sudor del trabajo físico, desde hace tiempo los sitios de obra han sido representados como minas a cielo abierto de cuerpos estereotípicamente deseables, resplandeciendo en un escenario henchido de relicarios de masculinidad. En este sentido, dedicar un texto para comentar al sitio de construcción como un topos preñado de deseo parecería trivial y anodino. Sin embargo, en la Ciudad de México a esta erotización en primer grado del sitio de obra se le añade otra registro más sofisticado, monstruoso, mesoamericano: aquel dominado por la figura del chacal.

Con una etimología misteriosa, y articulado más por práctica que por teoría, el chacal es un término multivocal, flexible y de contornos borrosos, renegociados diariamente a través de actos y deseos provocados en su nombre. Con todo, sus manifestaciones giran alrededor de un núcleo semántico relativamente compacto que puede ser vislumbrado con suficiente resolución a través de las siguientes interpretaciones, realizadas desde diferentes registros, tiempos y tribunas, sobre lo que un chacal significa:

a.

Un amante varón de la clase trabajadora muy baja, pero excelente en las artes amatorias […] Lo malo de tener sexo fabuloso con un chacal es que no puedes presumirlo con tus amigos.

b.

El joven proletario de aspecto indígena o recién mestizo, […] es la sensualidad proletaria, el cuerpo que proviene del gimnasio de la vida, del trabajo duro. Es la friega cotidiana y no el afán estético que decide esbeltez. El chacal tiene por hábito sentirse ampliado, deseado así nadie lo contemple. El chacal no mira para no regalar su mirada, pero se deja mirar para ascender en su autoestima.

c.

El objeto de deseo de los homosexuales que desean a un igual de varonil, que no levante sospechas [… ] Una especie particular de varones, generalmente jóvenes, que siguiendo un riguroso control de los prototipos gestuales y discursivos de la masculinidad exacerbada, […] Su figura va ligada al estigma de la clase social: entre más pobre, más varonil.

En su intersección, los pasajes anteriores presentan al chacal como condición latente en corporalidades morenas y proletarias, y materializada a partir de un cortejo homosexual negociado entre quien detenta estas características y aquel que no las posee. En esta intimidad carnal, el sexo facturado entre el chacal y su amante (personaje indicativamente enmascarado, sin vocablo cultural que lo delate), no se produce por una celebración de la diversidad, sino por la fricción del antagonismo. En la mutación de un hombre en chacal se esconde la sublimación de la desigualdad en deseo: el chacalizado y el chacalizador no se desean como cuerpos, sino como territorios que reúnen contradictoriamente lo que físicamente se antoja y lo que se delezna simbólicamente. Alebrije comiéndose a sí mismo, el chacal diluye jerarquías al tiempo que abreva de ellas. Apropiándose de las profundas fricciones entre la igualdad retórica y la desigualdad práctica del régimen biopolítico del México postrevolucionario, produce un punto de quiebre con la incestuosa exclusividad con las que las primeras intervenciones de prácticas homosexuales en la esfera pública de la ciudad mexicana ocurrieron –piénsese, como ejemplo paradigmático, en el baile de los 41.

Tras revisar algunos aspectos esenciales de la figura del chacal, es evidente la manera en que ésta figura resulta asociada con el sitio de construcción si tomamos en cuenta los atributos concretos con las que su habitante por excelencia, el albañil, presenta en su advocación mesoamericana, y por la manera en que éste circula a través de la obra negra en la cartografía pública de sus urbes.

En la capital mexicana, el albañil es pobre, resignado a obtener sólo los frutos más raquíticos de las promesas de progreso generadas por la ciudad desarrollista. En segundo, su cuerpo trabajado envuelve alrededor de un fenotipo que lo entiende más como cualquetzqui que como alarife, portando facciones amerindias y alineado a un mestizaje probablemente más cultural que genético. Pobre, moreno y mamado, el cuerpo del albañil chilango, expuesto a la intemperie urbana por el sitio de obras, y a través de ella, gozando del salvoconducto de poder circular legítimamente en zonas acomodadas durante la duración de los trabajos de construcción, se vuelve tierra fértil para el encuentro fecundo entre chacalizador y chacalizado.

No pretendo, por su puesto, elevar las anotaciones anteriores a un nivel de validez histórica. Enfrentando un régimen de prácticas archivísticas volcadas hacia el texto, y tuteladas por un Estado desinteresado en la preservación de registros relacionados con prácticas y fenómenos ajenos a su influencia, comentar la emergencia del chacal en el panorama sentimental de la ciudad de México desde el rigor de la disciplina histórica se antoja actualmente como una empresa difícil. Su exploración, sin embargo, es importante, y en este sentido me permito recapitular el sentido de los párrafos anteriores a través de las siguientes especulaciones vinculando arquitectura con deseo, viabilizada a través de una postura que entiende a la arquitectura no sólo como forma, sino también como proceso:

Considerando que en el siglo XX la capital mexicana no es una ciudad que se reinventa, sino una ciudad que revienta, y que por ende, el modernismo fue implantado en ella no a través de la sutilidad del proyecto arquitectónico, sino de un masivo frente de construcción metropolitana;

Que en este modernismo a gran escala, la obra negra –celosía mediando entre pasado y futuro, público y privado, funge como un paisaje emblemático desde Valle de Chalco hasta las Lomas de Chapultepec;

Que el sitio de obra no es sólo sitio de trabajo, sino vitrina, lecho y trinchera de incubación del chacal, aquél fantasma merodeando sujetos como el albañil retratado en aquella lejana ilustración hecha por González Camarena:

El albañil es la tribu, y el sitio de obra el Aztlán desde donde se inicia la marcha hacia la fundación del erotismo postrevolucionario. Como consecuencia, cada torre de oficinas, cada departamento de domesticidad burguesa, se encuentra preñada de la potencialidad de participar como cómplice y sepulcro de encuentros homosexuales neutralizando durante varios jadeos las mismas violencias que los originan. En México, la siembra del modernismo produjo cosechas de chacales.