“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

29 enero, 2023

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

No es nada más una cuestión de embellecimiento, sino de saneamiento de la vida urbana

Felipe Leal

¿Qué es un cuerpo sano? No es una pregunta simple. Si queremos responder desde la experiencia personal no basta sentirse bien para decirse sano: un análisis clínico puede revelar la peligrosa invasión de algún órgano vital por un agente patógeno que no genera aún síntoma alguno. Y al revés, podemos sentirnos mal y que ningún médico encuentre causa fisiológica que lo explique. Pero no se trata sólo de un asunto individual. Aunque la enfermedad la padezcan cuerpos físicos individuales, su definición, la manera de atenderla, atajarla, de contenerla y de tratar a los cuerpos que la padecen, todo eso depende de cuerpos colegiados, de cuerpos sociales, de cuerpos que se agregan o expulsan al cuerpo enfermo. No hay enfermedad sin metáforas, sin la clínica como un dispositivo que incluye desde al médico hasta su consultorio y también la fábrica donde se produce el medicamento recetado y la patente que la farmacéutica lucha por jamás liberar. Una enfermedad es también la historia de cómo se determina que se trata de una enfermedad, a quiénes afecta y cómo se trata; si se llama mal napolitano para lo franceses y mal francés para los italianos, mal polaco para los rusos y sífilis hoy para todos. Asociar la tuberculosis con la pobreza o haber calificado hace cuatro décadas al SIDA como cáncer gay tuvieron implicaciones en la manera de asignar los recursos destinados a investigar las causas y los posibles tratamientos hasta en el modo de atender —o rechazar— a las personas afectadas. Y, además, paradójicamente, un cuerpo sano no se define sólo en oposición a lo que sea un cuerpo enfermo, ni por los resultados normales de una biometría hemática.

¿Qué es un cuerpo? Aunque sea más general, no es una pregunta menos compleja que aquella por lo que sea un cuerpo sano —o uno enfermo. “Una masa de una sola pieza, que se mueve, se dobla, corre, salta, vuela o nada; que grita, habla canta y que multiplica sus actos y sus apariencias, sus estragos, sus trabajos y así mismo en un medio que le admite y del que no se puede separar”, escribió Paul Valery en 1943. Pero distinguir qué es parte de ese cuerpo, siempre variable, tampoco es simple. Millones de organismos cohabitan con células que tienen nuestro código genético haciendo cuerpo, pero algunas células en esencia nuestras pueden tornarse peligrosas y multiplicarse sin control, por lo que deben separarse del cuerpo al que ya no consideramos que pertenecen. Quienes no pueden leer sin lentes, terminan haciéndolos parte de sí mismos: incorporándolos. Si podemos pensar unos anteojos como parte de un cuerpo, ¿podemos pensar la ciudad como un cuerpo?

Para tratar de dirimir si podemos pensar a la ciudad como un cuerpo habríamos de detenernos antes en pensar qué es eso que llamamos una ciudad, lo que acaso resultaría igualmente complejo que definir lo que es un cuerpo. Pero al parecer el tipo de conformaciones sociales que llamamos ciudad tiene una capacidad mayor de asimilar componentes heterogéneos sin arriesgar su integridad o su consistencia, como pasaría con un organismo vivo o incluso con una máquina. En las cosas del tipo que llamamos ciudad, no sólo es más difícil determinar cuándo algo es extraño a lo que la ciudad es, sino además si eso representa un riesgo o causa un daño a la integridad de la ciudad en cuanto tal. ¿Cómo determinar si un hecho urbano —simplificando aquí, por espacio, las diferencias entre ciudad y urbe o entre las ideas de Rossi o Lefebvre, por sólo nombrarlos a ellos— es extraño, ajeno a la ciudad y pone su integridad en riesgo? ¿Podemos hablar entonces de que la ciudad está enferma? Se podría pensar que se trata de una simple metáfora, pero el problema es que casi nunca las metáforas son simples metáforas.

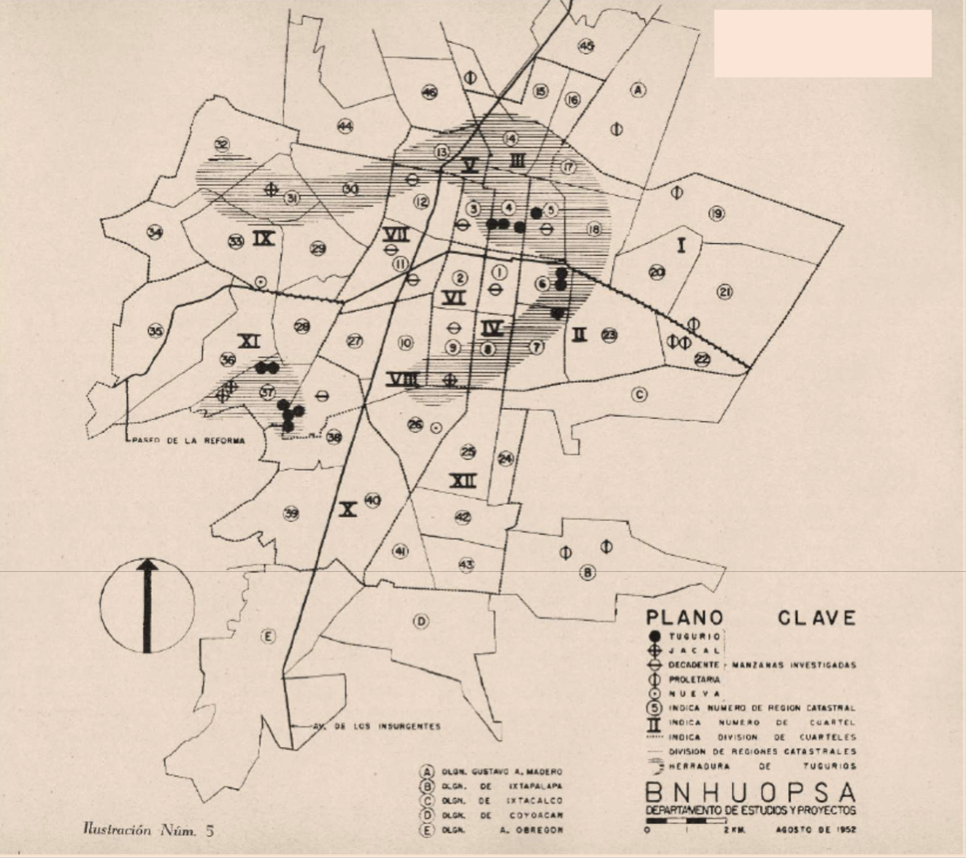

La relación de la ciudad y la urbe con la enfermedad física de cuerpos individuales ha tenido distintos matices y efectos en la propia estructura urbana. Foucault apuntó a la diferente manera de lidiar con la lepra —mediante la exclusión de los enfermos—, la peste —el confinamiento de una zona afectada— y la viruela —la prevención en la totalidad de la población. Se pueden estudiar las transformaciones que dichas formas de atender la enfermedad generaron en la estructura urbana de muchas ciudades. Pero también se puede analizar cómo en muchas más la relación entre enfermedad y urbanismo fue más allá cuando, por ejemplo, la suposición de causalidad entre ciertas condiciones urbanas y algunas enfermedades llevó a la destrucción de zonas de la ciudad, generalmente marginadas y por tanto con malos servicios. Dicha destrucción no siempre implicaba la reconstrucción de la zona, con mejores servicios, para la misma población, sino que, continuando con lo que la metáfora de la ciudad enferma implicaba, se trataba a la zona a y sus habitantes como si hubiera que extirpar un agente maligno. De ese modo, acciones como la renovación de Times Square cual la narra el escritor Samuel R. Delany en su libro Times Square Red, Times Square Blue, se pueden leer como una operación de limpieza y curación al transformar o desaparecer viejos cines que eran el lugar de encuentros sexuales entre hombres homosexuales para, extirpado el mal y reparada la zona, devolverla a mejores usos, como el turismo y el desarrollo inmobiliario. Desde la segunda mitad del siglo XIX, aunque con antecedentes seculares, la metáfora de la ciudad enferma y de la necesidad de sanarla, curarla y limpiarla, ha servido realmente para imponer las formas de vida y de usar el espacio de los grupos o clases dominantes, y muchas veces como instrumento de control del Estado o del mercado.

Sin duda hoy, casi llegando al final del primer cuarto del siglo XXI y cuando desde muchos flancos se han estudiado críticamente temas como los mencionados con anterioridad —lo que implica la ideología del cuerpo sano, la de la ciudad como cuerpo, sobre todo enfermo, o la de proyectos y programas urbanos o arquitectónicos como curas, limpias, y formas de poner en orden— habría que esperar que la metáfora de la “ciudad enferma” ya se hubiera abandonado o que, de usarla, se hiciera conscientemente y aclarando todas sus implicaciones. Pero no. Ayer mismo el periódico Reforma publicó una entrevista con Felipe Leal —quien fuera Director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de la Autoridad del Espacio Público en la Ciudad de México y, actualmente, el único arquitecto en el Colegio Nacional— titulada Para una ciudad enferma: el “médico”. Se puede suponer que el título fue elegido con ligereza, por parecer llamativo —algo usual en la prensa— o que las comillas a la palabra médico indican cierta precaución o sospecha en su uso. Pero no. En la entrevista, Felipe Leal habla de una ciudad que “estaba tan grave porque estaba enferma” y que “así como el médico puede atender la enfermedad de una persona, los arquitectos o los especialistas pueden atender zonas ya casi necrosadas.” También afirmó que “no puedes dejar que la parte fundacional de una ciudad muera”, que se debe poner orden —la frase no está entrecomillada en la entrevista— y que, en el caso de La Alameda Central de la Ciudad de México —una de los proyectos realizados por la Autoridad del Espacio Público—, “era preciso el desalojo”, “liberarla”, para que fuera “intervenida”. Lo que dice de la intervención en Garibaldi resulta aún más revelador: “la plaza amanecía con personas alcoholizadas tendidas en el suelo”, por lo que “debía tener actividad diurna y cultura.” Sin entrar aquí en los debates sobre el hecho de tratar una adicción como una enfermedad, al trasladar la “enfermedad” de las personas a la ciudad, la “solución” implicó buscar la manera de desaparecer a las personas —no verlas tiradas en el suelo por las mañanas— y no de atender el caso individual de cada una de ellas: la enfermedad de la ciudad era la presencia de los alcohólicos tirados en el piso. Dejemos de lado la suposición de que construir un museo en esa plaza, equivale a dotar de “cultura” a una zona donde claramente ya había cultura.

Es justamente esa visión supuestamente clínica —que además carece de prácticamente todos los recursos científicos objetivos que el análisis de las condiciones físicas de un cuerpo humano le proporciona a la medicina— del entorno urbano y, sobre todo, de ciertas formas de vida y de ocupación de sus espacios, la que ofrece el “especialista” como “diagnóstico” y “sustento” para que las clases hegemónicas impongan sobre las clases subalternas sus propias formas de vida y sus maneras de usar y, sobre todo, negociar con el suelo urbano. La formas de exclusión, marginación, expulsión y despojo que padecen esos grupos se esconden muchas veces bajo el discurso higienista y “sanitario” que se sostiene —dudosamente— en metáforas como la ciudad enferma y la salud pública, las intervenciones que restauran o proponen un orden. Un discurso que es avalado por expertos que se apropian de términos que incluso en las ciencias médicas y de la biología —o, en otras— pueden resultar problemáticos para aparentar una racionalidad objetiva y científica que, a fin de cuentas, encubre intereses de clase, de poder y económicos. Por lo visto, ese discurso aún hoy encanta —como cuento de hadas a un niño— a algunos arquitectos y urbanistas ansiosos de darle un sentido social profundo a acciones que muchas veces responden a gustos de clase o derivan de esos otros intereses a los que los “expertos” sirven, en la mayoría de los casos con ingenua ignorancia y “buenas intenciones”, y las menos veces con descarado cinismo.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]