“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

7 abril, 2022

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

“Es difícil el acceso al trabajo. El ejercicio de nuestra profesión está muy mal, la arquitectura está en agonía. El trabajo de arquitecto está actualmente mal pagado y mal apoyado.” Esta declaración, publicada el pasado domingo, 3 de abril, en el periódico La voz de Galicia, no la dio cualquier arquitecto. Lo dice un arquitecto que no sólo recibió el Premio Pritzker en 1992 —lo dice la introducción de la entrevista desde la primera línea— sino que, además, es admirado, respetado y estudiado por muchos dentro de la disciplina que no necesariamente piensan que un premio, así sea el Pritzker, garantiza la calidad de quien lo recibe. Álvaro Siza es un arquitecto que el consenso entre sus pares califica como gran autor, aunque probablemente no tenga el arrastre entre el gran público de otros quienes hayan recibido el mismo premio, como Frank Gehry y Zaha Hadid. Parte de la frase se convirtió en la sentencia lapidaria que da título a la entrevista: Álvaro Siza: «La arquitectura está en agonía».

Fue un error inventar la arquitectura moderna en el siglo XX. La arquitectura desapareció en el siglo XX. Hemos estado leyendo una nota al pie de página con el microscopio con la esperanza de que se convertirá en una novela.

Eso lo escribió Rem Koolhaas, también ganador del Pritzker, en su conocido ensayo Junkspace, publicado en el número 100 de la revista October, en la primavera del 2002, veinte años antes de que Siza señalara que “la arquitectura está en agonía”. Entonces, si la arquitectura desapareció, según Koolhaas, con el siglo XX, en algún momento reapareció pero agonizante, de creerle a Siza.

Por supuesto, junto con el fin de la historia, la muerte del arte, del autor y hasta de Occidente no son temas nuevos en el pensamiento de muchos filósofos y críticos desde hace, al menos, un par de siglos, aunque en tiempos más recientes la emisión de certificados de defunción filosóficos se haya multiplicado. Como escribe la filósofa Marina Garcés:

Nuestro tiempo es el tiempo del “todo se acaba”. Vimos acabar la modernidad, la historia, las ideologías y las revoluciones. Hemos ido viendo cómo se acaba el progreso: el futuro como tiempo de la promesa, del desarrollo y del crecimiento. Ahora vemos cómo se terminan los recursos, el agua, el petróleo y el aire limpio, y cómo se extinguen los ecosistemas y su diversidad. En definitiva, nuestro tiempo es aquel en que todo se acaba, incluso el tiempo mismo. No estamos en regresión. Dicen, algunos, que estamos en proceso de agotamiento o de extinción. Quizá no llegue a ser así como especie, pero sí como civilización basada en el desarrollo, el progreso y la expansión.

Esta nuestra condición de agotamiento, ya no es posmoderna, Garcés la califica como póstuma: “un tiempo de prórroga que nos damos cuando ya hemos concebido y en parte aceptado la posibilidad real de nuestro propio final.” O del de la arquitectura.

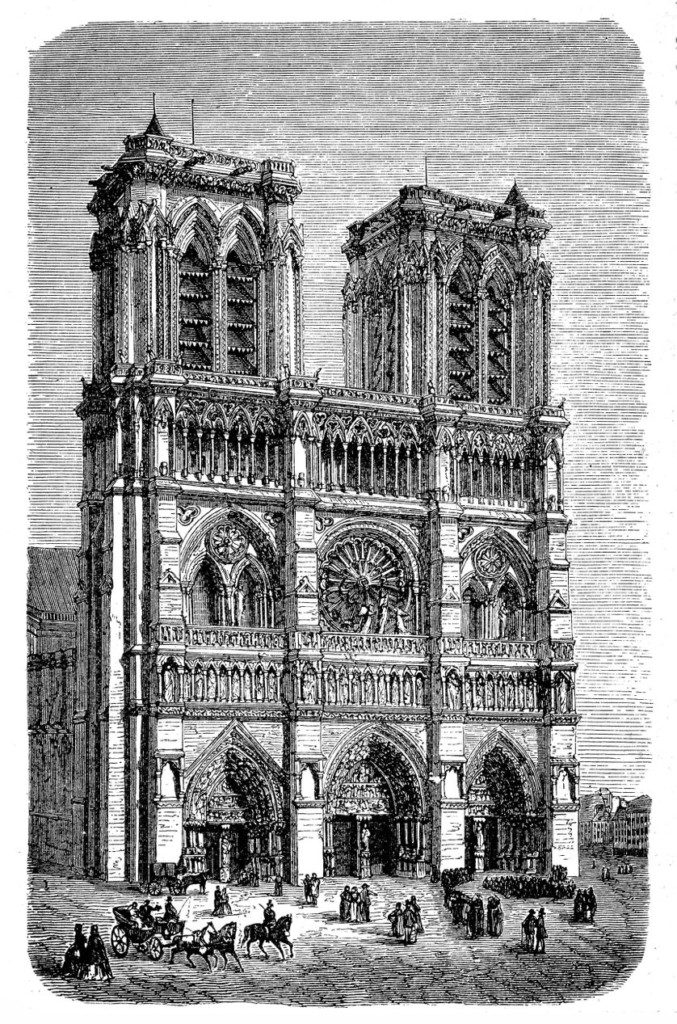

“No nos engañemos; la arquitectura murió, murió para siempre,” declaró enfático Victor Hugo en el célebre capítulo de Nuestra Señora de París titulado “Esto matará aquello”, haciendo que la declaración de Koolhaas sobre la desaparición de la arquitectura, y la de Siza sobre su posterior agonía, sean de cierto modo postumas. ¿De qué murió la arquitectura? A renglón seguido Victor Hugo lo explica: la arquitectura murió “asesinada por el libro impreso, asesinada porque dura menos, asesinada porque cuesta más.” De paso, Victor Hugo explicó así, anticipadamente, por qué Le Corbusier o Koolhaas, por ejemplo, fueron arquitectos de libros impresos antes que de edificios construidos. Resumiendo apresuradamente los argumentos de Victor Hugo, la humanidad legó a la arquitectura “cuando el bagaje de recuerdos del género humano llegó a ser tan pesado y confuso que la palabra desnuda y volátil corrió el peligro de perderse en el camino, se transcribieron en el suelo de la manera más visible, más duradera y a la vez más natural. Se selló cada tradición bajo un monumento.” Victor Hugo plantea que “desde el origen de las cosas hasta el siglo XV de la era cristiana, inclusive, la arquitectura es el gran libro de la humanidad, la expresión principal del hombre en sus diversos estados de desarrollo, sea de fuerza o de inteligencia.” Derridiano avant la lettre, Hugo postula a la arquitectura como una archiescritura, que comienza como un alfabeto: “Se yergue una piedra y es una letra, y cada letra es un jeroglífico, y sobre cada jeroglífico reposaban un grupo de ideas como el capitel sobre la columna” Después de los jeroglíficos, la arquitectura llegará a escribir palabras y hasta frases enteras, y se convierte así en el medio de comunicación de la humanidad por excelencia. La arquitectura no es que cantara, como dijo Valery que lograban ciertos edificios, sino que cuenta: nos cuenta quienes somos, dónde estamos, de dónde venimos. Durante milenios, dice Hugo, todas las fuerzas materiales e intelectuales de la humanidad confluyen en la arquitectura, y todo aquél que nacía poeta se hacía arquitecto. La imprenta cambia esa historia hecha de piedras. El libro mata al edificio, porque el libro “es un medio de perpetuar el pensamiento humano no sólo más duradero y resistente que la arquitectura, sino más simple y más fácil.” El libro impreso destrona a la arquitectura que, entonces agoniza: “se seca poco a poco, se atrofia y se desnuda.” Con una frase que bien podría ilustrarse con una imagen de la Catedral de París al lado del dibujo de la casa dom-ino de Le Corbusier, Hugo dice que con la aparición del libro impreso:

La forma arquitectural del edificio se borra cada vez más y deja aparecer la forma geométrica, como la estructura ósea de un enfermo enflaquecido. Las bellas líneas del arte dejan lugar a las frías e inexorables líneas del geómetra. Un edificio ya no es un edificio, sino un poliedro. La arquitectura, mientras tanto, se atormenta por ocultar su desnudez.

Así, siglos antes antes de que, como planteó Koolhaas por escrito, “el aire acondicionado dictara los regímenes mutantes de organización y coexistencia que dejaron atrás a la arquitectura”, ésta había muerto a golpes de tipos móviles. El aire acondicionado sería sólo la respiración artificial para el paciente agonizante y los señalamientos de Koolhaas y Siza, ante lo dicho por Victor Hugo, evidentemente póstumos. Pero, en el caso de Siza, quizá esta interpretación es parcial y me he dejado llevar por el título dado a la entrevista: la arquitectura está en agonía. La frase completa de Siza en realidad habla de la profesión de arquitecto, no de la arquitectura, que no es lo mismo. Siza dice que “es difícil el acceso al trabajo” y que el arquitecto “está actualmente mal pagado y mal apoyado.” Y cuando Montse García, la entrevistadora, pide que explique por qué afirma que está en agonía la arquitectura, Siza vuelve a hablar del cambio en las normas (europeas) que “permitían una vida profesional normal”. Que a los arquitectos se les paga poco y que, además, “fueron abolidos los derechos de autor, por lo tanto, no se puede defender la autoría.” A Siza le preocupa, pues, al menos en estas declaraciones, la salud del arquitecto en tanto profesionista reconocido y, sobre todo, en tanto autor. Tanto le preocupa que llega a afirmar, sin que sea necesariamente cierto, que las cuitas del “autor” implican la posible desaparición ya no de su obra, sino, en el caso del arquitecto en tanto autor, la agonía de la arquitectura misma. Y no, no es así. En 1968 Roland Barthes escribió en un texto titulado, precisamente, La muerte del autor:

El autor es un personaje moderno, producido indudablemente por nuestra sociedad, en la medida que ésta, al salir de la Edad Media y gracias al empirismo inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la Reforma, descubre el prestigio del individuo o, dicho de manera más noble, de la “persona humana.” Es lógico, por lo tanto, que en materia de la literatura sea el positivismo, resumen y resultado de la ideología capitalista, el que haya concedido la máxima importancia a la “persona” del autor.

Y si el “autor” tuvo un origen —tardío en relación a la escritura con unos 4,500 años de retraso—, también puede tener un final: la muerte del autor. Mallarmé, Valery o los surrealistas, dice Barthes, empezaron a “suprimir al autor en beneficio de la escritura”. La figura del autor deja de imaginarse como el origen único de la obra y el texto, dice Barthes, se empieza a entender como “un espacio de múltiples dimensiones”, como “un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura.” Un año después del texto que asignamos al personaje-autor Barthes, Michel Foucault escribió el ensayo ¿Qué es un autor? Foucault también cuestiona la relación de la obra con el autor y la misma idea de unidad, tanto para la idea de obra como para la de autor. Foucault usa de ejemplo la publicación de las obras de Nietzsche, en una buena parte de manera póstuma. ¿Cuál es su obra? Todo lo que publicó en vida, por supuesto, dice, ¿pero los borradores, las notas en los cuadernos, incluso las tachadas? ¿Por qué un posible aforismo sí sería parte de la obra de Nietzsche y no una dirección o la cuenta de la lavandería? ¿Qué hace que pensemos algún texto como una obra y a quien lo escribió como su autor? Foucault hace del nombre de autor no sólo una función del discurso, sino aquello que caracteriza cierto modo de ser del discurso: esto es un poema, aquello una receta de cocina.

Mi sopa de pollo espesada con almendras tiernas molidas

Mi mezcla de verduras de invierno.

Queridísimos tagliatelle con setas, hinojo, anchoas,

Salsa de tomate y vermut.

Amado rape estofado con cebolla, alcaparras

Y aceitunas verdes.

Lo anterior no es un menú de degustación de un sofisticado chef. Es un poema firmado por Charles Simic. El nombre de Simic en tanto autor, como el de cualquier otro, según Foucault “no está situado en el estado civil de los hombres, tampoco está situado en la ficción de la obra, está situado en la ruptura que instaura un cierto grupo de discursos y su modo de ser singular.” Pensemos, a la luz de esto que explica Foucault, aquella primera frase del libro de Nikolaus Pevsner An Outline of European Architecture (1943):

Un cobertizo para bicicletas es un edificio (building); la Catedral de Lincoln es una obra de arquitectura (piece of architecture). Casi todo lo que encierra (encloses) el espacio a una escala suficiente para que un ser humano se mueva dentro es un edificio; el término arquitectura se aplica sólo a los edificios diseñados con vista en un atractivo (appeal) estético.

Así como entre los textos o discursos sólo algunos se conciben con un “modo de ser singular”, en tanto obras literarias y esa distinción depende de la relación que supuestamente existe entre la obra y la figura del autor, en los edificios hay algunos que se distinguen porque, además, son arquitectura. En principio, según Pevsner —y no sólo él— eso depende de un suplemento estético. Esa idea llevará al filósofo Karsten Harries a escribir en su libro The Ethical Function of Architecture:

Imaginemos a alguien que construye un cobertizo de bicicletas preocupado por seguir la sección áurea en cada manera posible: él, también, está agregando un componente estético al cobertizo funcional; también quien quisiera hacer que su cobertizo para bicicletas aparente ser una ruina, o quien quisiera que apreciáramos el cobertizo como un acto subversivo, o como un acertijo repleto de pistas que sólo revelan su secretos al iniciado, o como un comentario irónico sobre lo que la arquitectura ha llegado a significar. En cada caso, el resultado no sería un simple cobertizo para bicicletas, un mero edificio, sino que podría reclamar la dignidad de una obra de arquitectura. Estirando un poco el término, quisiera llamar a esos edificios, también, cobertizos decorados —término que, por supuesto, pertenece a los autores de Aprendiendo de Las Vegas.

El comentario de Harries a la idea de Pevsner hace pensar, además de en el cobertizo decorado, en aquella(s) persona(s) que decidieron agregar la decoración al edificio, autores, digamos, de la transubstanciación del cobertizo en arquitectura. En el prólogo a la edición de 1960 de su libro, Pevsner hace explícita dicha relación al advertir al lector que “no debe esperar encontrar la mención de toda obra y todo arquitecto de importancia.” El arquitecto como autor se asume como fuente y garantía de que la transformación del edificio en obra arquitectónica ha tenido lugar, por encima de todas aquellas otras personas que hayan intervenido sólo en la construcción del edificio.

También hay que apuntar otra característica que explica Foucault de la relación entre la obra y su autor como una forma de propiedad “secundaria históricamente a lo que podríamos llamar apropiación penal. Los textos, los libros, los discursos empezaron realmente a tener autores (diferentes de personajes míticos, de grandes figuras sacralizadas y sacralizantes) en la medida en que el autor podía ser castigado, es decir, en la medida en que los discursos podían ser transgresivos.” Antes que el derecho del autor sobre su obra, estuvo su responsabilidad. ¿Pasa algo similar con la figura del arquitecto-autor y su obra? En su ensayo “Modelo y realidad del proyecto”, incluido en el libro Lo real y lo virtual (1992), Tomás Maldonado explica que en el siglo XV, en particular en Florencia, “cambió radicalmente el modo de encargar obras”:

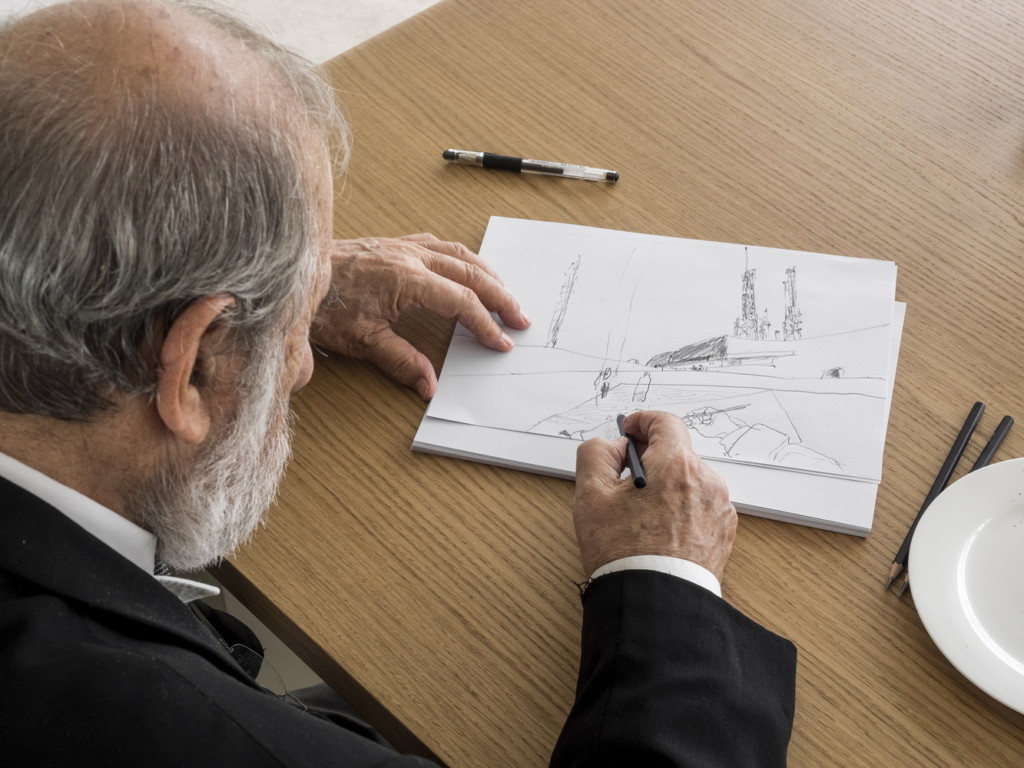

Antes ese modo implicaba largos plazos, mucho más allá de las expectativas de vida individual y, por lo tanto, un modo despersonalizado. A partir del Renacimiento, los plazos se abrevian y el que encarga obras se individualiza y se personaliza cada vez más. En otras palabras, esa persona muestra cada vez más interés en ver anticipadamente el desarrollo del edificio que quiere realizar. Los diferentes mercaderes y príncipes querían tener una maqueta lo más fiel posible al producto final. […] Es esta exigencia de comunicar el proyecto, de satisfacer el deseo que tenía el contratante de ver anticipadamente, lo que está en el origen de la profesión de arquitecto. En suma, el arquitecto nace con la función de visualizar obras monumentales. A decir verdad, esta circunstancia tuvo una influencia no siempre positiva sobre la trayectoria de la arquitectura como disciplina y como práctica profesional.

En cuanto a la disciplina, tomemos la idea que el mismo Foucault explica en El orden del discurso (1970): “una disciplina se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de proposiciones consideradas verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de técnicas y de instrumentos: una especie de sistema anónimo a disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él, sin que su sentido o su validez estén ligados a aquel que ha dado en ser el inventor.” La disciplina, sigue Foucault, “es un principio de control de la producción del discurso.” La arquitectura como disciplina moderna —y eurocéntrica— surge en parte con la fundación en Florencia en 1563, por Giorgio Vasari, de la Accademia del disegno, literalmente del dibujo. Vasari escribió que “se puede concluir que el diseño (disegno) no es más que la expresión aparente y declaración del concepto que se tiene en la mente (nell’animo) y de lo que otros imaginaron y fabricaron en la idea.” El diseño separa a quienes conciben de quienes sólo ejecutan, y a lo hecho entre, por seguir a Pevsner, construcción y arquitectura. Uno de los objetivos tras la fundación de la Accademia era separar también al autor-artista —pintor, escultor o arquitecto— del mero productor-artesano —que, es de suponerse, no concibe antes de hacer, buscando una posición social distinta, más cercana ala de sus patrones —a los que más tarde llamará clientes, para subrayar aún más una supuesta libertad. Las profesiones —liberales— modernas surgen a su vez para, desde el Estado, regular la pretendida autonomía de distintos gremios. Y aún más que sobre la disciplina y la profesión arquitectónicas, la figura del arquitecto-autor tuvo una influencia casi nunca positiva sobre la arquitectura entendida como un quehacer humano.

Siza claramente habla de la profesión y de la figura del arquitecto como autor: es difícil el acceso al trabajo, que es mal pagado y, además, sin que el autor tenga derechos garantizados —autoridad, pues— sobre su obra —la transubstanciación del cobertizo en catedral. Pero Siza afirma también, de paso, que la arquitectura está en riesgo mortal, pues al parecer no hay ni ha habido ni podrá haber arquitectura sin arquitectos. Koolhass, como era de esperarse, es aún más radical —y con la ironía y descaro teóricos que lo caracterizan— al hacer que la arquitectura y el arquitecto sean inseparables, y que aquello donde el arquitecto no interviene de manera determinante carezca de valor y sea basura. “El producto construido de la modernización no es arquitectura moderna sino espacio basura (Junkspace).” El espacio basura son los residuos de la actividad humana, no la obra singular del arquitecto-autor individualizado. Al espacio basura lo ordena el flujo del aire acondicionado —hoy, más que eso, el flujo del capital financierizado— y no el saber disciplinar. Es la arquitectura del pueblo o popular (People’s Architecture), un “castigo” para los arquitectos, creado por apilamiento, con un orden fingido o simulado, es “un subsistema sin superestructura, partículas huérfanas que buscan un marco de referencia o un patrón.” El espacio basura trabaja con “verbos desconocidos e impensables en la historia de la arquitectura”.

El espacio basura está “dedicado a la gratificación instantánea”, que, ya sabemos, es distinta y sobre todo más baja que la “atracción estética” mencionada por Pevsner. SI la tipología —concepto disciplinar si los hay— “implica demarcación, definición de un modelo singular que excluye otros arreglos,” el espacio basura es lo opuesto: “de una identidad acumulativa y aproximativa.” El espacio basura es “la telaraña sin araña”, es decir, sin autora. Y más: “La idea de que una profesión alguna vez dictó o al menos presumía predecir los movimientos de la gente hoy parece ridícula, o pero: impensable. En vez de diseño hay circulación.” Es, dice Koolhaas, “un fascismo sin dictador” —el arquitecto. Y la arquitectura, desaparecida, se ha convertido en “espacio basura de firma” (JunkSignature). El espacio basura parece así ser el resultado de la pérdida de control (estético) real del arquitecto sobre su obra o, de menos, la desaparición del control simbólico que tenía en tanto autor. Pero eso parece excluir de cualquier responsabilidad al arquitecto sobre la producción de espacio basura, que supuestamente “ocurre espontáneamente mediante la exuberancia corporativa natural —el juego del mercado sin restricciones.” El arquitecto perdió el poder de ser quien genera y determina la separación entre mera construcción y arquitectura, pues la arquitectura ya no está en ninguna parte. Pero, si es cierto que todo gran poder implica una gran responsabilidad, el arquitecto impotente no se asume como irresponsable, sino como inocente: no hay, no puede haber autor intelectual del espacio basura.

¿Qué pasó entre la muerte de la arquitectura en el siglo XV declarada por Victor Hugo en su novela sobre una catedral gótica y la desaparición de la arquitectura con el apogeo del espacio basura descrito por Koolhaas? Ya lo vimos: apareció la arquitectura en tanto disciplina —o, dicho de otro modo, se disciplinaron ciertas construcciones para transformarlas así en arquitectura— y se inventó un personaje: el arquitecto-autor. Para Victor Hugo, la arquitectura murió cuando dejó de ser —de manera idealizada— la traducción en piedra de una historia y una voluntad colectivas, comunes a un grupo humano y se convirtió en ejercicio geométrico de arquitectos que, aunque sean autores, ya no son poetas. Y la desaparición y agonía que señalan Koolhaas y Siza respectivamente, no es de la arquitectura, sino del arquitecto en tanto autor. La trampa está en hacernos creer que nunca hubo, no hay y no podrá haber arquitectura sin arquitecto-autor porque hace falta el mago-sacerdote que propicia la transubstanciación de la materia construida en arquitectura pura.

Se entiende la ansiedad o preocupación, salpicada de ironía en Koolhaas, de estos dos grandes autores contemporáneos: su condición acaso sea póstuma. ¿Pero realmente la arquitectura, toda, si no murió como supuso Victor Hugo, desapareció o está agonizando porque el arquitecto ya no controla el espacio que produce el mismo sistema que le dio origen como autor y, además, gana poco y perdió autoridad? Volvamos con Roland Barthes:

Un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y que, unas con otras, establecen un diálogo, una parodia, un cuestionamiento; pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector: el lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas lasa citas que constituyen una escritura; la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino, pero ese destino ya no puede seguir siendo personal.

Barhtes concluye su ensayo sobre la muerte del autor diciendo que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito —del autor como origen de la obra y autoridad sobre la misma—: “el nacimiento del lector se paga con la muerte del Autor.” Hagamos la paráfrasis arquitectónica para dejar de creer en el gesto mágico que transforma al cobertizo en catedral agregando un suplemento estético que sólo el arquitecto-autor sabe de dónde viene —saber que pone, por supuesto, al servicio de su cliente—: para devolverle su porvenir a la arquitectura hay que darle la vuelta al mito: el nacimiento del habitante se paga con la muerte del arquitecto-autor.

PS. Claro que esa arquitectura sin arquitecto-autor que reivindica o reinventa a un habitante emancipado, no es tampoco la del centro comercial, el aeropuerto (aunque sea hub de autor) o el gran hotel de lujo pero genérico, casos sí de espacio basura —o no-lugares como los calificó Marc Augé— que más que haber quedado fuera del control del arquitecto-autor, han quedado totalmente dominados por las lógicas del mercado y la financierización, sin dejar espacio libre para el habitante.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]