Dinámica evolutiva: Cali, de la Villa a la Ciudad, desde la perspectiva de un viajero.

Como parte del conjunto de reflexiones de esta columna, han seguido queridas y queridos lectores lecturas referentes a la naturaleza, [...]

16 diciembre, 2020

por Jose Maria Wilford Nava Townsend

Del reconocido arquitecto catalán, ya beatificado tanto por quienes profesan su misma creencia religiosa como por quienes le han encumbrado al olimpo de los grandes inmortales de la arquitectura, conocemos desde luego su obra y diversos aspectos de su vida, narrados en un sinfín de publicaciones.

Lo que normalmente no llega mediáticamente, de manera profunda, es el contexto socioeconómico que se vivía en la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX. Desde luego, en un proceso académico de investigación no resulta demasiado difícil conseguir la información y confrontar los hechos; es laborioso, pero no difícil. Sin embargo, para el público en general, intrigado por el personaje, el proceso puede ser engorroso y terminar en el desaliento y abandono del caso.

Recientemente he terminado de leer una novela de Ildefonso Falcones, que trata justamente de la época, pero abordando el momento desde la perspectiva crítica de un entorno polarizado económica y socialmente. A la deslumbrante manifestación plástica derivada del modernismo catalán (equivalente en tiempo y formas al Art Nouveau o a la Secesión vienesa) se le contrapone una realidad obrera explotada, empobrecida, habitando una ciudad cuya infraestructura en los territorios populares es por ponerlo en una palabra contundente, paupérrima.

Falcones nos relata espacios de la ciudad antigua y de los barrios populares, como lugares mal olientes, oscuros, húmedos, poco ventilados y, desde luego, abandonados por aquellos cuya situación económica, permite buscar alternativas, como en su momento, el Ensanche. También el novelista nos abre los ojos ante una confrontación violenta entre aquellos que están en la lucha social, contra el bando que pretende mantener el statu quo. Y no es que Barcelona fuera diferente a otros sitios: en México, en Rusia, en Inglaterra, en Alemania o Italia pasa algo de lo mismo.

Es en este punto donde entra el juego de espacios del edificio que hoy es motivo de reflexión: La Casa Milá, mejor conocida por el mote despectivo en su origen, de “La Pedrera”, así como la decisión del arquitecto.

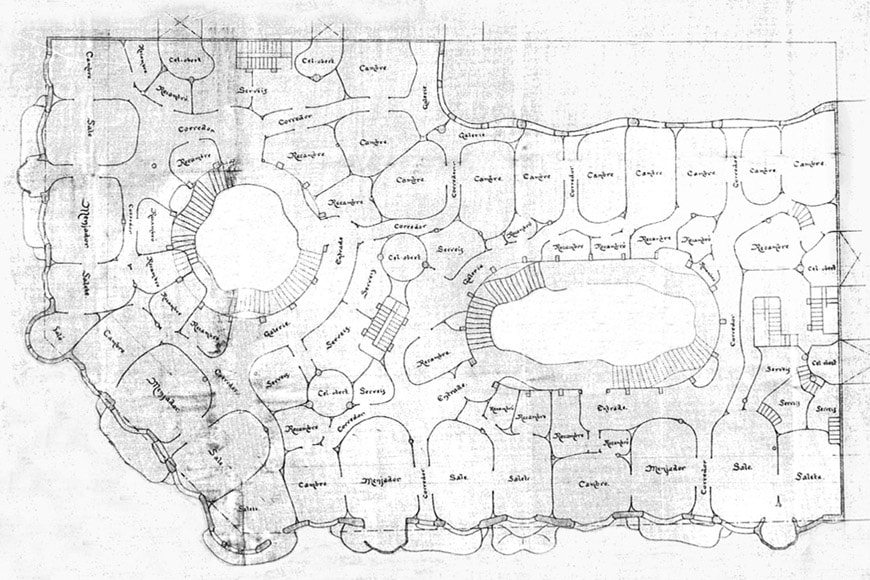

El programa de esta construcción ubicada en el Paseo de Gracia, corresponde a una prototípica edificación en varios niveles, destinada a servir como vivienda en departamentos de venta o renta. Sigue en su configuración funcional, una planta que, si abstraemos la ondulación de los muros divisorios, responde a los usos y costumbres de la clase media y media alta barcelonesa de la época.

Cuatro departamentos por nivel, con excepción del último piso que reduce a dos departamentos, aumentando la cantidad de metros cuadrados para los habitantes de éstos para proyectarlos a la idea de aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo. Todos los departamentos tienen vista a la calle, a un patio interior de generosas dimensiones (dos a uno redondo, dos a uno oval) donde se ubica el corredor o galería que conecta diversas habitaciones, y finalmente, todos tienen vista al patio interior de manzana, producto del esquema urbano riguroso de Cerdá.

Los ascensores comprueban la nueva regla de las edificaciones en varios niveles: ahora, el último piso no es la buhardilla de bajo costo que, al ubicarse en el último nivel de la verticalidad, estaba destinada a aquellos que no podía pagar mucha renta y, por lo tanto, se obligaban al ejercicio físico de subir por escaleras todos los pisos. Ahora, con la nueva circulación vertical mecanizada, superada la sudoración y desaliento que provoca el ejercicio físico, se paga por la vista.

Descrito así, no habría más motivos para hablar en particular de la propuesta de don Antonio, pero lo que le hace peculiar, es la renuncia a ceder ante las nuevas tendencias que, por aquel entonces, comenzaban a imperar en la península: Una arquitectura historicista, rigurosa y configurada para unificar una identidad “tradicionalista”, contra las excentricidades del modernismo.

Gaudí decide no renunciar a la comprensión de un espacio que fluye, como fluyen todos los procesos de la naturaleza, en líneas ondulantes que, pareciendo caóticas y caprichosas, encierran una certeza de constructor irrefutable, líneas que se expresan integralmente como un todo, y como fragmentos en la proyección de las secciones del edificio. Decide mantener a ultranza su catolicismo, cuando los otros movimientos antiacadémicos de la época basaban su revolución justamente en el cuestionamiento y puesta en crisis de dichos valores. Y entonces, presenta una construcción que resulta ser la frontera final entre su trabajo particular, y su dedicación al templo que le costará eventualmente el resto de la vida, pero que le aportará también, en buena medida la inmortalidad.

¿Ser o no ser? ¿Es posible, bajo una estructura ideológica sublimar el trabajo para ofrecer algo más, sin abandonar los propios principios? ¿Es posible celebrar la defensa a ultranza de unas ideas que sentenciaban un estrato social inadmisible?

En su momento, la Casa Milá fue denostada, cuestionada por radicales de un bando y de otro, se convirtió e motivo de burla, de ridiculización, de desprecio. Luego llegaron otros, como Le Corbusier quien se interesó por la obra del originario de Reus, no por sus expresiones estilísticas, sino por sus cualidades de intuición constructiva, en donde las formas terminan resolviéndose en su mayoría, con procesos producidos por la tradición local, llevados a un plano superlativo.

Hoy, pocos se atreverían a poner en duda el valor patrimonial de este edificio en particular, y de la obra don Antonio en general. Lo que otrora fue símbolo de una agotada burguesía catalana conservadora, y afrenta de los movimientos sociales que la confrontaban, hoy es imagen y bandera de ambos extremos y producto de exportación comercial universal. Así somos los seres humanos.

Para mí, los espacios de Gaudí en la Pedrera, cumplen con aquel verso que Joan Manuel Serrat utiliza para culminar una de las estrofas de su canción “Mil años hace”, donde refiere en homenaje, una pequeña narrativa de la historia de su tierra y su gente, mestiza, revoltosa y excéntrica (sí, siempre buscando salirse del centro, de la zona de confort) que reza empecinados, buscan lo sublime, en lo cotidiano.

Paseo por fuera del edificio, subo al ático de arcos parabólicos para ver sus maquetas funiculares, paseo por los pisos acondicionados como museo, y salgo a la azotea para admirar un mundo de esculturas inacabable, que no son otra cosa que chimeneas y respiraderos, para sentarme ahí un momento, contener el aliento, y pensar que ese verso, es cierto.

Al final, no podemos dejar de ser quien somos, el punto está en qué hacemos con ello, y qué dejamos a los demás.

Como parte del conjunto de reflexiones de esta columna, han seguido queridas y queridos lectores lecturas referentes a la naturaleza, [...]

Tras la vibrante experiencia de San Julián de los prados, la mañana soleada (algo no muy común en el territorio [...]