Valor sentimental, la grieta que atraviesa la casa

Si a la casa no le gustaba el ruido, el silencio le desagradaba aún más. Esa es la hipótesis de [...]

8 mayo, 2025

por Carlos Rodríguez

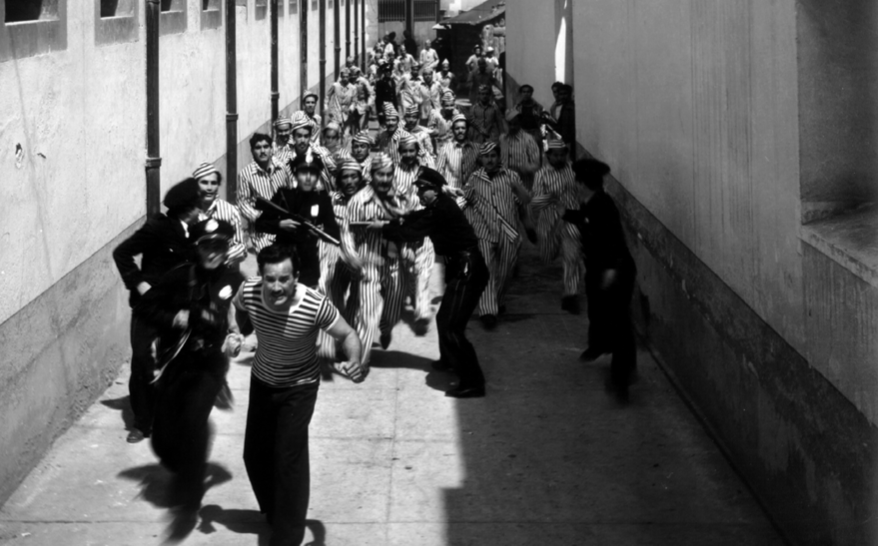

Nosotros los pobres (1948) en Lecumberri

De forma general, y como lo demuestra el día a día, la impartición de justicia en México ya ni siquiera es escandalosa como para confiar en ella, sino una tomadura de pelo. De tan breves, los escándalos y la indignación ya no suscitan cambios. A nivel práctico, la ejecución de la justicia ha sido y es pavorosa. La arquitectura penitenciaria, la cárcel, el lugar diseñado para la reclusión de los presos, es instrumento y cómplice del castigo que reciben los prisioneros. No en pocas ocasiones el cine mexicano de ficción ha representado el espacio carcelario a veces reconstruido en sets y otras ha registrado directamente su arquitectura. Como veremos, sus motivos son diversos.

En la década de los cuarenta, en el apogeo del cine de oro que reunió a la pléyade artística de escritores, cinefotógrafos y escenógrafos en un lote de películas magníficas, el melodrama carcelario es casi un subgénero. Se trata de películas en las que el crimen se frivoliza, acorde a los tiempos del sexenio alemanista, las luces disfrazan de glamour robos y asesinatos. También se mitifican estereotipos sociales. Los personajes femeninos pierden, pero con la derrota se vuelven mártires, ejemplos edificantes. No es una cárcel, sino la celda de un ministerio público en la que está encerrada Marga López en Salón México (1949). Emilio Fernández, director, y Gabriel Figueroa, cinefotógrafo, apenas muestran el lugar. En primer plano, imagen para la historia del cine en México, los barrotes de la celda; detrás, el rostro de la actriz, que interpreta a una prostituta arrastrada por los líos del padrote que la explota; sus ojos retienen las lágrimas, es el brillo cristalino que vibra sin desbordarse lo que conmueve; la escasa profundidad de campo permite apenas entrever otras figuras, muy difusas, detrás de ella; el lenguaje visual lo comunica bien, ella no es como las demás.

La segunda estampa definitoria de esta época es la de Dolores del Río en La otra (1946). En el desenlace del filme de Roberto Gavaldón, Dolores cruza varias rejas y entra a la penitenciaría. Finalmente ha sido sentenciada, aunque por un crimen diferente al que cometió. El verdadero delito es que mató a su hermana gemela y suplantó su lugar, secreto que se llevará a la celda. Las enormes rejas de la penitenciaría proyectan pesadas sombras en los muros y pisos de los pasillos, una abstracta telaraña en blanco y negro. La escena probablemente se filmó en la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México, es decir, en Lecumberri, que fue la prisión metropolitana de 1900 a 1976; en el guion de la cinta, publicado por La Comisión Nacional de Cinematografía, José Revueltas anota en las acotaciones “Penitenciaría” con “pe” mayúscula, como también era conocida la prisión, quizá refiriéndose al legendario Palacio Negro. Ya a la entrada de la crujía y detrás de las rejas, Doloritas –permítanme llamarla así, con auténtica piedad– levanta las cejas, son las sombras que se proyectan sobre la consciencia horrorizada de su propio rostro.

Hay varias fotos que documentan que Pedro Infante filmó Nosotros los pobres (1948) en Lecumberri. Ahí va a dar Pepe El Toro, inculpado por el asesinato de una usurera. Si Gavaldón lleva el melodrama carcelario al abismo existencial, Ismael Rodríguez lo revitaliza con la fuerza de una verdad que saldrá a la luz y será gritada por la abertura de la celda: “¡Pepe El Toro es inocente!”. La cámara filma a Infante en los pasillos de la peni, como se conocía coloquialmente al Palacio Negro, con la torre de vigilancia al fondo, eje del panóptico de la penitenciaría. Pepe tiene el enfrentamiento final con el verdadero asesino en la bartolina, celda estrecha e incómoda, generalmente de castigo, de una prisión o dependencia policial en la arquitectura penitenciaria. Muchos años después, Jorge Martínez de Hoyos dirá en Las poquianchis (1976) una línea precautoria, dejo de la injusticia y la causa perdida que expresa la inutilidad de la insurrección: “¿Pa’ que nos enbartolinen a todos?”. La bartolina es el lugar de los incorregibles, como dicen los compañeros de Pepe, que aísla por completo a los presos incluso de estímulos básicos como la luz durante largos periodos; práctica de terror y esclavismo que daña severamente la salud mental de los internos.

La bartolina suele estar en un lugar alejado de la prisión y también aparece en la mejor secuencia de Cárcel de mujeres (1951), de Miguel M. Delgado. En el melodrama, el personaje de Elda Peralta, reincidente en la cárcel, es atemorizado por la mayora, a la que interpreta María Douglas, gran figura del teatro en su día, en una de sus pocas apariciones en cine. En la bartolina no se puede comer ni beber agua, así que la Douglas se planta frente a la presa, ya severamente dañada psicológicamente, a comer con apetito y cinismo. La recreación del ambiente carcelario y escenografía, que muestra las rutinas de las presas en las regaderas y la lavandería, espacios que coincidentemente remiten a la higiene, es de Gunther Gerzso, que también colaboró en La otra. Lo interesante de Cárcel de mujeres es que apoya estereotipos femeninos ya conocidos –la inculpada, la arrepentida, la asesina, la loca– y también presenta otros que son novedosos para la época y que se ajustan a viejas ideas sobre el crimen. Los personajes de Katy Jurado, en un papel de soporte, y Douglas son marcadamente masculinos en sus gestos y actitudes. En su primera escena, Jurado aparece acariciando la oreja y el cabello de otra mujer que siempre está con ella. Son pequeños aportes de esta película que no logró convertirse en un clásico, a pesar del elenco multiestelar –Miroslava, Sara Montiel, Emma Roldán–, quizá por la gratuidad de la solución de los conflictos.

Para mediados de la década de los setenta la narrativa cambió con el cierre de Lecumberri, que años después se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. La vieja bandada de cineastas tuvo que ceder el paso a una nueva generación, con intereses estéticos y preocupaciones sociales distintas. De estos creadores destacó uno por su visión sobrecogedora de la justicia en México. Las películas de Felipe Cazals de este periodo son filmes de terror social que se oponen a la frivolización del crimen. No hay nada edificante en ellas, a diferencia del cine previo. Como nadie, Cazals acertó en describir la relación tan intrincada de la justicia, la crueldad, el abuso, la manipulación, la desigualdad. El cine de Cazals acierta, hace pensar que la idea de la cárcel es más aterradora que la idea del crimen. Una dimensión humana muy compleja que socialmente se defiende con todas las artimañas y los vicios del poder de víctimas y victimarios. En 1976 realiza tres películas sin las que no se puede contar la historia del cine mexicano: Canoa, El apando y Las poquianchis.

La que concierne cabalmente a la arquitectura penitenciaria es, por supuesto, El apando. Es la película que mejor recrea la leyenda de Lecumberri –el documental El Palacio Negro (1977) de Ripstein requiere un análisis aparte– con sus espacios constreñidos por rejas detrás de rejas y dinámicas brutales. El filme se basa en la novela de José Revueltas, colaborador habitual del primer Gavaldón, que también firma el script. La historia surge de la propia experiencia del escritor, que estuvo preso dos años en Lecumberri por participar en el movimiento de 1968 en México, que Cazals lleva al cine el mismo año del cierre del penal. Ver la película ahora es el recuerdo del papel que tuvo la cárcel en la vida penitenciaria de la metrópoli, del temor de caer en la grande, y también de la barbarie de la impartición de la justicia.

En una prisión, el apando es una celda de castigo para los presos. La película muestra la obstrucción de la vista de los apandados por medio de la arquitectura. De ahí la imagen de Manuel Ojeda, Polonio en la película, que saca la cabeza a través de la pequeña ranura de la puerta del apando y la recarga en la placa que la sella; como si hubiese sido decapitado, separado de sí mismo, la cabeza de Polonio parece la de Juan Bautista en la bandeja. El hombre se asoma al exterior con mucha dificultad para ver a los “monos”, a los mayores y cabos, y comprobar la llegada de las visitas al penal; si voltea al otro lado, no puede ver mucho más que las líneas alargadas de los pasillos del edificio. El interior de la celda es oscuro, otra oclusión de la mirada que se extiende a todo el cuerpo, un calabozo de cuatro paredes, sin posibilidad de escape, que comparte con otros dos presos, Albino (Salvador Sánchez) y El Carajo (José Carlos Ruiz). Tres actores en la cumbre de su talento.

Estos reos ya no esperan la libertad sino meter a la penitenciaría la droga que necesitan para sobrevivir. Por eso traman que la madre de El Carajo se introduzca en la vagina, con ayuda de las mujeres de Polonio y Albino, un tampón que esconda la droga y pase al penal sin mayor problema. Hay algo kafkiano en El apando que hace compleja la reflexión sobre el interior y el exterior, la arquitectura de Lecumberri, tal como la expone Cazals, es una cárcel dentro de otra cárcel, es decir que no hay exterior. El apando es un calabozo al interior de la misma prisión, las rejas de la penitenciaría también confinan dentro del encierro. Es lo que ocurre al final cuando los tres presos, ya fuera del apando, son encerrados entre una reja y otra del patio, prácticamente enjaulados, sitiados y paralizados con tubos de metal introducidos por los barrotes que, inevitablemente, terminan por acribillarlos.

La visión de Cazals es espeluznante, expone el problema material y arquitectónico de la cárcel como lugar de degradación, espacio deshumanizante, mímesis de la realidad, del exterior, que también tiene sus propios mecanismos de constreñimiento. El cine de Cazals es el de la serpiente y la justicia que se muerde la cola, que se engulle a sí misma y que habría que empezar a separar, de alguna forma, si es que algo de ella queda.

Si a la casa no le gustaba el ruido, el silencio le desagradaba aún más. Esa es la hipótesis de [...]

Dos años antes de la inauguración de la Torre Latinoamericana, el edificio diseñado por Augusto H. Álvarez es el motivo [...]