12 febrero, 2025

por Aura Cruz Aburto y María José Villa

Introducción – Aura R. Cruz Aburto

Hace tiempo, cuando colaboraba en una investigación acerca de la “Comida, Cocina y Ciudad”, leí un artículo donde se mencionaba que la cocción de alimentos había sido clave en el desarrollo evolutivo que daría lugar a nuestra especie. Cocinar no es, pues, un asunto trivial, como tampoco lo es comer. Sin lugar a duda, cuando comemos estamos resolviendo una necesidad objetiva fundamental que nos mantiene biológicamente vivos, sin embargo, de manera curiosa, no solemos hacerlo en soledad. Comer no es sólo un acto pragmático, sino también es un ritual simbólico, social y hasta político. No en balde, en su teoría del tercer espacio, Ray Oldenburg (1989) identificó que distinguir meramente entre espacios públicos y privados dejaba fuera ciertos lugares que, aunque en términos de propiedad son privados, son de especial importancia en la construcción de las comunidades. Entre tales espacios, podemos pensar en aquellos lugares en los que se come y convive: desde los thermopolia de la antigüedad, pasando por mesones, tabernas, hasta los nacientes restaurantes del siglo XVIII, estos sitios han dado lugar no sólo a la solvencia del hambre y al intercambio comercial, sino también al encuentro comunitario e incluso a la gestación de revoluciones.

En el caso de la Ciudad de México, las fondas representan una muy específica manera de atender una necesidad a bajo precio que, a su vez, va acompañada del desarrollo de relaciones sociales de confianza y de conocimiento sostenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, hoy en día estos sitios se enfrentan al ya conocido proceso de gentrificación, entendido este no sólo como el desplazamiento de poblaciones de menores recursos por otros de mayor ingreso, sino también como la transformación de sensibilidades enteras que son reflejo de maneras de vivir que son despojadas de sus territorios. Como bien lo señalaba Pierre Bourdieu, el gusto es también un instrumento para ejercer el dominio y quien detenta el poder, impone el prestigio de una sensibilidad sobre otra.

En búsqueda de futuros más justos y promisorios para las comunidades que suelen ser desplazadas por la especulación inmobiliaria, María José Villa, estudiante de maestría del Posgrado de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrolla el proyecto Futuros Gastronómicos Gentrificados. En este, Majo nos propone reimaginar de manera colectiva en escenarios futuros como una forma de resistencia a los procesos de homogeneización que derivan de la gentrificación. Ella lo señala bien, estos procesos de desplazamiento no sólo se expresan en la cuestión objetiva de la expulsión territorial de los habitantes de un lugar, sino del despojo y aplanamiento de los paisajes sensibles que conforman nuestras vidas cotidianas.

De los no-lugares a la no comida: Explorando los efectos de la gentrificación estética

María José Villa

Existen muchas teorías sobre cómo nos convertimos en humanos. Para Jonathan Gottschall fue el acto de contar historias, la narrativa como un puente hacia la empatía y la cohesión social; mientras que Richard Wrangham sitúa el fuego y la comida cocinada en el centro. Ambos son ciertos: el cómo cocinamos nuestra comida tiene una historia, una narrativa implícita en sus sabores nos recuerdan lo más profundo de nuestra humanidad.

Los restaurantes son el reflejo del cruce entre la necesidad y la expresión. Más allá de ser el tercer espacio, estos lugares, desde sus inicios en la cafetería Kiva Han en Constantinopla, han ofrecido un lugar en dónde se sirven y consumen alimentos que a su vez funge como centro de la vida pública fomentando, incluso, debates políticos. Los paisajes gastronómicos —mercados, cafés, restaurantes—operan como microcosmos sociales donde el gusto personal y los valores colectivos chocan, se mezclan y, a veces, se reinventan. La estética visual y gastronómica de estos espacios de consumo ha sido, y sigue siendo, un tema de deliberación política, no sólo como reflejo de los gustos individuales, sino también como una fuerza que modela y, en ocasiones, regula las dinámicas de poder, dando forma a los rituales cotidianos y exponiendo —a menudo con crudeza— las jerarquías sociales.

Bajo este lente nace Futuros Gastronómicos Gentrificados, un proyecto que busca imaginar una estética inclusiva en la comida corrida, bajo la amenaza de la gentrificación. De acuerdo con algunas fuentes, en México 70% de la población habita en viviendas propias o en proceso de pago. En este sentido, podría parecer que la gentrificación afecta a menos de la mitad de la población. No obstante, el impacto de la gentrificación estética afecta a todas las comunidades de un lugar. Este problema, como advirtió Jane Jacobs en 1961, lleva consigo la “muerte de la diversidad.” La transformación de mercados, cafés y restaurantes tradicionales en espacios homogéneos evoca un proceso de estandarización cultural que despoja al entorno de su carácter distintivo. Estos nuevos espacios, imitados de otros y vacíos de propuestas gastronómicas innovadoras, se inscriben en lo que Marc Augé denomina no-lugares. En ellos, las relaciones humanas son efímeras y provisionales, un eco de la alienación que caracteriza al sujeto moderno.

La estancia en estos espacios no genera arraigo; más bien, refuerza un sentimiento de desvinculación, como si el individuo no pudiera reconocer en ellos una extensión de sí mismo. Este desapego subraya la temporalidad como una condición inevitable, y marca una distancia que convierte al espacio en un objeto neutral, sin alma ni profundidad. En última instancia, la proliferación de estos lugares se erige como un símbolo del vaciamiento estético y emocional, que define la lógica instrumental de nuestro tiempo. Uno de los problemas de la gentrificación del siglo XXI es que estos ocurren de manera acelerada —lo que produce más lugares de este tipo, sin evaluar el impacto a largo plazo—. No es global, ni local, ni cosmopolita, es una imitación sobre lo que algún día fue auténtico. Estos no-lugares erosionan las identidades locales desalojando simbólicamente a las personas, creando espacios donde no se sienten bienvenidos por gustos ni precios. Además, la gentrificación trae consigo la turistificación, que acelera la transformación, borrando las texturas culturales en favor de un atractivo genérico, que puede ser consumido y compartido en lo virtual.

Frente a esta homogeneización, imaginar futuros gastronómicos —utópicos y distópicos— se convierte en un acto de resistencia. Futuros Gastronómicos Gentrificados, busca generar conversación sobre la gentrificación estética e imaginar de manera colectiva, con vecinos y población flotante, el paisaje gastronómico del futuro, en específico el de la comida corrida. Se eligió la comida corrida como lienzo para proyectar las inquietudes de la comunidad, ya que las fondas son un espacio cotidiano que a la vez que está cambiando, en algunos cuadrantes incluso está desapareciendo. Por eso, dentro de este proyecto, la comida corrida se convierte en un medio sobre el cual observar los cambios sociales de la estética y la gentrificación, y así imaginar nuestras ideas sobre el futuro deseable y no deseable.

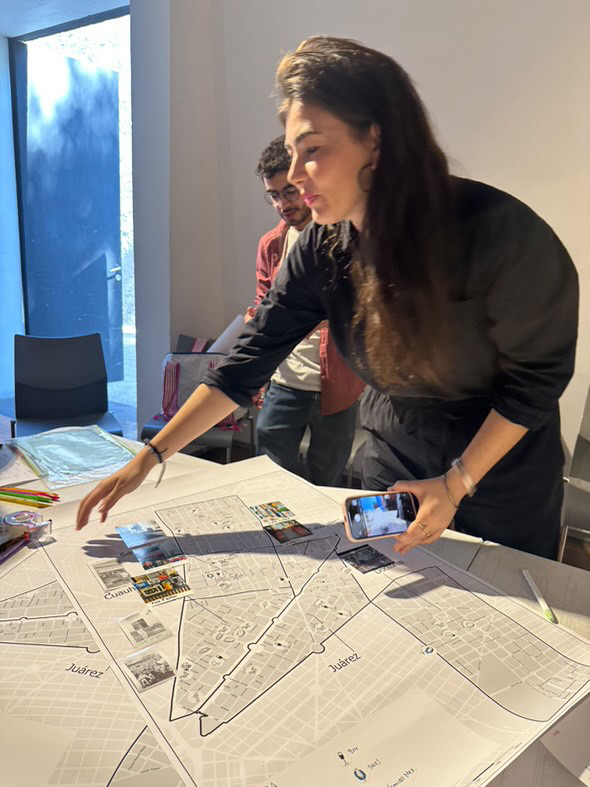

A través de una metodología adaptada de los Ethnographic Experiential Futures (EXF), se propuso visibilizar las tensiones entre lo local, global y gentrificado, mediante cartografías colectivas y narrativas especulativas. El proceso inició con la creación de un catálogo de señales sobre los cambios en la estética global, conversaciones sobre gentrificación y tursitificación. Seleccionamos las más relevantes, y en conjunto con Subgráfica, se ilustraron aquellas que despertaron mayor resonancia y debate. Estas señales fueron contextualizadas con entrevistas a expertos en estética, gastronomía o gentrificación, cuyos conocimientos ofrecieron un lente crítico. Los resultados culminaron en dos talleres, celebrados en el Museo Experimental El Eco y en Proyectos Públicos, en los que vecinos y población flotante trazaron mapas del presente y proyectaron futuros posibles.

La investigación mostró que no existe un conflicto directo entre los lugares nuevos y los originales; más bien, existe una apreciación por aquellos espacios nuevos que ofrecen propuestas culinarias originales y buena sazón. Los vecinos y expertos ven estos nuevos espacios como una extensión de su entorno y buscan apropiárselos, siempre que enriquezcan la experiencia comunitaria y gastronómica del barrio. En general, aceptan precios más altos, pero exigen autenticidad y excelencia en la propuesta. Esta búsqueda por el buen comer es primordial, por eso la mayoría de los expertos están dispuestos a tolerar una estética descuidada si la comida es única. Aquí encontramos el mayor problema con la comida corrida, en general hay pocos establecimientos que ofrecen una buena sazón. Los entrevistados ven estos espacios como aquellos que resuelven el problema para comer a precio asequible, sin embargo, rara vez es algo que anhelan. En el raro caso de que una comida tenga una buena sazón y propuesta, se convierten en espacios míticos que se convierten en un ancla en el paisaje gastronómico.

Los talleres revelaron un consenso: el futuro utópico radica en consumir alimentos locales, naturales y orgánicos, arraigados en una comunidad vibrante, con una mesa grande y llena de sonidos únicos: las cumbias, el camotero y lo pregones. Hay una apreciación por todos los diferentes lugares que crean el paisaje gastronómico único de la zona, como son los puestos callejeros, ambulantes, restaurantes de “viernes” o festividad, los restaurantes de diario, y los que siempre han estado. En contraste, la distopía es blanca, uniforme, repetitiva e hiperindividualista. En el mejor de los casos, el individualismo se puede convertir en comida personalizada a las preferencias y necesidades, pero es solitaria, no hay mesas grandes, comunidad ni ruido. Se refleja en espacios más pequeños y comida para llevar. Esta distopia viene acompañada de sonidos mecánicos y una estética culinaria de texturas y sabores similares. El mayor temor de los participantes es la proliferación de ingredientes falsos y el exceso de glutamato monosódico resuelve —que la comida sea como hoy en día los expertos percibieron la comida corrida—, pero no es una experiencia placentera. Similar a los no-lugares, la distopía gastronómica gentrificada podría transformar la comida en no-comida, desprovista sabor nutrición e identidad. Esta no-comida se convierte en una simulación de lo que alguna vez fue real, representando la amenaza más profunda de la gentrificación: una falta de narrativa sobre lo que comemos, una narrativa esencial para definir y sobrellevar nuestra humanidad.

Los hallazgos de esta investigación buscan materializarse en objetos que actúen como vehículos de conversación, capaces de provocar reflexiones colectivas. Estos objetos, diseñados para vincularse tanto con el presente como con el espacio específico de la alcaldía Cuauhtémoc, aspiran a crear conexiones significativas entre las personas y su entorno inmediato, revalorizando la experiencia local y fomentando un sentido de pertenencia en el contexto contemporáneo. Estos objetos, que materializan las narrativas colectivas, son esenciales para resistir esta homogeneización. Imaginar futuros gastronómicos permite construir puentes entre el pasado y el presente, rescatando las texturas culturales que nos hacen únicos. Este ejercicio no solo denuncia la pérdida, sino que propone posibilidades: una comida que trascienda el sustento para convertirse en un medio de expresión y pertenencia. En este sentido, las narrativas sobre lo que comemos y cómo lo hacemos son la herramienta más poderosa para devolverle identidad y significado a los paisajes gastronómicos del futuro.