La ciudad en tiempos de algoritmos, corporaciones y derechos de autor. Una conversación con Conrado Romo

Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]

3 septiembre, 2023

por Olmo Balam

Puntitos sobre un mapa. Agujas en el pajar del Distrito Federal. Cabecitas de alfiler que —aunque de colores— representan cabecitas blancas. Clavadas encima de un mapa, las chinchetas señalan el perfil geográfico de las escenas del crimen: ubicaciones en las se hallaron los cuerpos de múltiples mujeres mayores, estranguladas por diversos medios y, aunque distribuidas sin ton ni son por varias delegaciones (hoy alcaldías), demasiado cercanas en el tiempo.

Así se veía un mapa de la Ciudad de México colgado en las paredes de alguno de los policías de diverso rango que trataron de encontrar a la persona responsable de la muerte de numerosas ancianas: entre 1997 y 2006, más de 32 incidentes, casi todos ellos archivados ahora. Como vestigio de esa injusticia, un croquis tomado de la Guía Roji del DF (el uso de Google Maps todavía no se generalizaba) se recrea en los primeros minutos de La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas (2023), documental en el que en cosa de dos horas la cineasta María José Cuevas trata de darle sentido a uno de los capítulos más conocidos de la criminalidad chilanga: el de Juana Barraza Samperio, feminicida serial de adultas mayores, infame por disfrazarse de enfermera y funcionaria pública de la tercera edad para cometer sus crímenes, y por su afición a la lucha libre.

La representación cartográfica de la ciudad es sólo uno de los recursos visuales del largometraje. Inscrita en el auge del true crime —género de no ficción caracterizado por un análisis pormenorizado de los hechos y protagonistas de crímenes célebres, sobre todo aquellos perpetrados por asesinos seriales—, La Dama del Silencio no sólo se apoya en fuentes puramente documentales como oficios, retratos hablados, periódicos, fotografías, videograbaciones o entrevistas; también echa mano de utilería vistosa —desde máscaras hasta un cuadrilátero de lucha libre— o actrices para representar a las involucradas en el caso. Tanto el diseño sonoro como la música, preparada por Enrico Chapela, resaltan la cualidad artificiosa (que no ficticia) del documental. Apoyada por la cinematografía de Axel Pedraza y la edición de Valeria Valenzuela, Cuevas va narrando con planos medios a los entrevistados, sentados en habitaciones iluminadas de manera intimista (si no es que dramática); encuadres artísticos en departamentos o estaciones de metro; hasta planos generales y cenitales de la ciudad a vuelo de dron. De tal forma se trata de dar sentido al caso Mataviejitas, un “hito” de la nota roja mexicana por la edad de las víctimas y la saña con que estas fueron asfixiadas con cables, bufandas, corbatas, ligas, cuerdas o hasta un estetoscopio (es perturbadora la escena en la que una de las detectives muestra, cual trofeo de caza, una media autografiada por Barraza).

Resulta fascinante cómo el documental delinea diferentes visiones de la ciudad. En primer lugar, la de la asesina, quien a partir de su entendimiento de la calle desarrolló un método para ejecutar sus crímenes: localizaba a sus víctimas en colonias populares del poniente de la ciudad, pues ella vivía en la parte oriental, en Ixtapaluca (Estado de México); socializaba con ellas en jardines, malecones, glorietas y otros espacios públicos aprovechándose del tiempo libre y la soledad de muchas ancianas; y luego, tras cultivar un poco de intimidad, se metía en sus domicilios, ubicados en las cercanías de estaciones del metro o grandes vialidades, casi siempre a seis cuadras de distancia. Antes de matar, se aseguraba de correr en sentido contrario al flujo automovilístico, además de que conocía las rutas de patrullaje de la policía para asegurarse de que, al escapar de la escena del crimen, cualquier testigo o autoridad se vieran obstaculizados. En las entrevistas del documental, se hace una descripción de este procedimiento por los exfuncionarios y agentes encargados del caso, como el secretario de seguridad de ese entonces, Bernardo Bátiz; el fiscal de homicidios Guillermo Sayas; o el secretario de seguridad pública Gabriel Regino. Este último llega a decir que, al señalar los crímenes con chinchetas, “el mapa estaba hablando”. De cierta manera, también lo hacía la ciudad.

A eso hay que sumar las declaraciones de numerosos vecinos y familiares de las mujeres asesinadas, periodistas, policías de barrio y académicos. De los testimonios es posible entrever experiencias contrapuestas del DF como espacio: el adentro de los lugares donde uno vive contra el afuera de las colonias lejanas; la movilidad de “los viejitos” frente a la de los criminales (ensamblada por rutas de escape, al cobijo del anonimato citadino) o la de los policías (con sus propias señas y nombres para la ciudad, o hasta códigos sonoros como las sirenas para coordinarse). ¿Quiénes son los dueños de la ciudad? ¿Los policías, los hombres, o quienes puedan usar la fuerza?

La pregunta viene al caso por uno de los asuntos que más preocuparon a la opinión pública y las autoridades: el género de quien mató a las ancianas. La figura del asesino serial, exportada de la criminología anglosajona, había sido siempre la de un varón blanco, fortachón, con aire de genio enloquecido; un preconcepto que se vio destruido cuando se descubrió, primero, que no era el sino la mataviejitas (por eso se omite el artículo definido en el título del documental), y que esta asesina mexicana era todo menos lo que se entiende por una mujer occidentalizada: corpulenta, de rasgos hombrunos, soltera, sin estudios, Juana Barraza sumaba a su lista de “desviaciones” la afición por la lucha libre, deporte y arte escénica que practicaba y en la que usaba el alias de La Dama del Silencio.

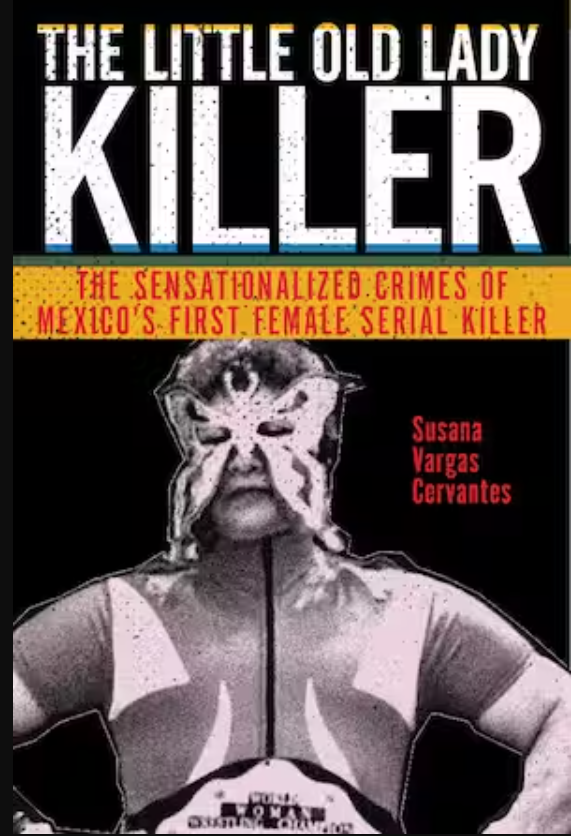

La historiadora y especialista en estudios de medios Susana Vargas Cervantes (quien también aparece entrevistada en el documental), escribió sobre este caso un libro que arroja más luz sobre la problemática manera en que se ha representado el crimen y a los victimarios a lo largo de la historia de México: The Little Old Lady Killer: The Sensationalized Crimes of Mexico’s First Female Serial Killer (New York University Press, 2019). La autora describe cómo la aparición del asesino serial, subespecie del flâneur con su andar y dominio transversales de la urbe, se tomó como un síntoma de la entrada en modernidad del Distrito Federal. Que un género como el true crime tenga su encarnación chilanga es también un síntoma, cuando no un daño colateral, de la lógica cosmopolita adaptada a México. No resulta casual que las autoridades llegaran a contactar a un inspector francés, Phillipe Dussaix, para ayudar a encontrar al Mataviejitas; y valga recordar que por esas fechas el gobierno capitalino también le pidió consejos para reducir la criminalidad al exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani (quien, sea dicho de paso, terminó convertido en perrito faldero y despechado de Donald Trump y la alt-right gringa).

Tanto en The Little Old Lady Killer como en La Dama del Silencio, es posible ver una ciudad que, al tener a su primera asesina serial, satisfacía cierto aspiracionismo cosmopolita: tanto en sus estándares de seguridad como en la forma de representar el crimen. En el libro y el documental se recuerdan algunos de los métodos que se usaron para ubicar y entender a la asesina: la frenología retrógrada y racista del programa Caramex (que se suponía ayudaba a identificar a los criminales por sus rasgos corporales y, de manera increíble, sigue vigente aún hoy); análisis neurológicos y psicológicos de ética dudosa; o la construcción mediática del caso, convertida por igual en acicate para el morbo y el golpeteo político. Al mismo tiempo, el caso sirvió para reubicar presencias femeninas extrañas a la lógica cosmopolita mediante el acoso a trabajadoras sexuales, la comunidad trans y a mujeres no hegemónicas, todas ellas bajo sospecha. Eso por no hablar de cómo el revuelo causado por la Mataviejitas produjo indignación a nivel nacional mientras se silenciaba el holocausto de mujeres en Ciudad Juárez o el Estado de México.

A pesar de todo, los siete años de asesinatos culminaron con la captura casi accidental de Juana Barraza en enero de 2006. Ni la frenología ni la intensa campaña de anuncios y retratos hablados lograron lo que sí una puerta entreabierta y la suerte (buena o mala, nunca se sabe) de Joel López, quien llegó temprano de su trabajo para encontrar muerta a Ana María de los Reyes Alfaro, su casera de 89 años (hasta ahora, la única víctima plenamente reconocida). Tras una breve persecución en la que participaron unos policías que andaban por el rumbo, Barraza fue arrestada y sentenciada poco después a 759 años de prisión por 16 homicidios. La condena en sí misma expresa todo un entendimiento del criminal y la víctima en el DF a principios de este siglo: es la pena más larga registrada en la historia del crimen mexicano y pesa sobre una mujer; cuando fue dictada, el feminicidio no se concebía, ni mucho menos calificaba, como crimen. Sin embargo, a la fecha hay varios cabos sin atar, el más notorio (y uno de los que mejor señala el documental de Cuevas), es el encarcelamiento injustificado de una de las primeras sospechosas, Araceli Vázquez, quien desde 2004 cumple una condena desproporcionada a pesar de que se ha comprobado con creces su inocencia.

Esto de los cabos sueltos está en la paradoja (y, algunos diríamos, la miseria) del true crime. Siguiendo a Mike Hale, este subgénero es contradictorio pues su atractivo proviene de la manera en que representa “lo que en verdad sucedió”, no obstante que la mayoría de las veces deja más preguntas que respuestas (en contraste, por ejemplo, con los circuitos cerrados de la novela de detectives). La prolijidad de recursos documentales y la distancia temporal con respecto al circo mediático imbuyen a la no ficción de un estatuto de realidad que, sin embargo, se revela elusivo en sus conclusiones. A pesar de entrar en la dinámica espectacular del true crime, La Dama del Silencio se desmarca de dar conclusiones y sus hallazgos son, más bien, preguntas para el espectador. Como la revelación que ocurre en uno de los momentos climáticos del documental: aunque la luchadora conocida como La Dama del Silencio existió, nunca pisó la lona de un ring profesional; esto no impidió que la asesina se creara un personaje del pancracio para sí misma. Botines, leotardo rosa con brillantina, antifaz de mariposa, cinturón de campeona en la división de peso completo, todo falso excepto la máscara que encubre otra máscara: ni siquiera su familia parecía conocer a la verdadera Juana Barraza.

Lo más probable es que nunca se logren resolver los acertijos del caso Mataviejitas, mismo que desde hace casi dos décadas ha inspirado toda clase de obras: la novela Asesina íntima, de Bernardo Esquinca (2021) y su llamativa portada firmada por el Dr. Alderete; una crónica en D.F. confidencial, de J. M. Servín (2010); o una canción —de pésimo gusto— de Amadititita (2010); productos culturales que muestran la conflictiva manera en que se conciben y, si acaso, resuelven los misterios en la Ciudad de México. La Dama del Silencio, por lo menos, termina haciendo énfasis en lo que siempre queda aún más pendiente que la resolución del crimen: la dignidad de las víctimas. Antes de que los créditos técnicos del documental den comienzo, aparecen los nombres de las 46 mujeres cuya memoria está inscrita, aún hoy, en los puntos ciegos de la ciudad.

Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]

La arquitecta colombiana Ana Elvira Vélez lo tiene claro: si es posible empezar a mitigar las crisis de vivienda y [...]