“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

19 diciembre, 2015

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

En Del asesinato como una de las Bellas Artes, Thomas De Quincey hace que su hipotético conferencista plantee la premisa de que aun “el más virtuoso de los hombres tiene derecho a convertir el fuego en un placer y a silbarlo, como haría con cualquier representación que despertase las expectativas del público para luego defraudarlas.” Sea un asesinato, cualquier otro crimen o un incendio, primero habrá que intentar evitarlo o, en su caso, socorrer a las víctimas, pero cuando ya nada más es posible y se trata de un hecho consumado, “ha llegado la hora del buen gusto y de las Bellas Artes,” dice De Quincey, y agrega: “si ya es imposible sacar nada en limpio para fines morales, tratemos el caso estéticamente y veamos si con ello conseguimos algo.”

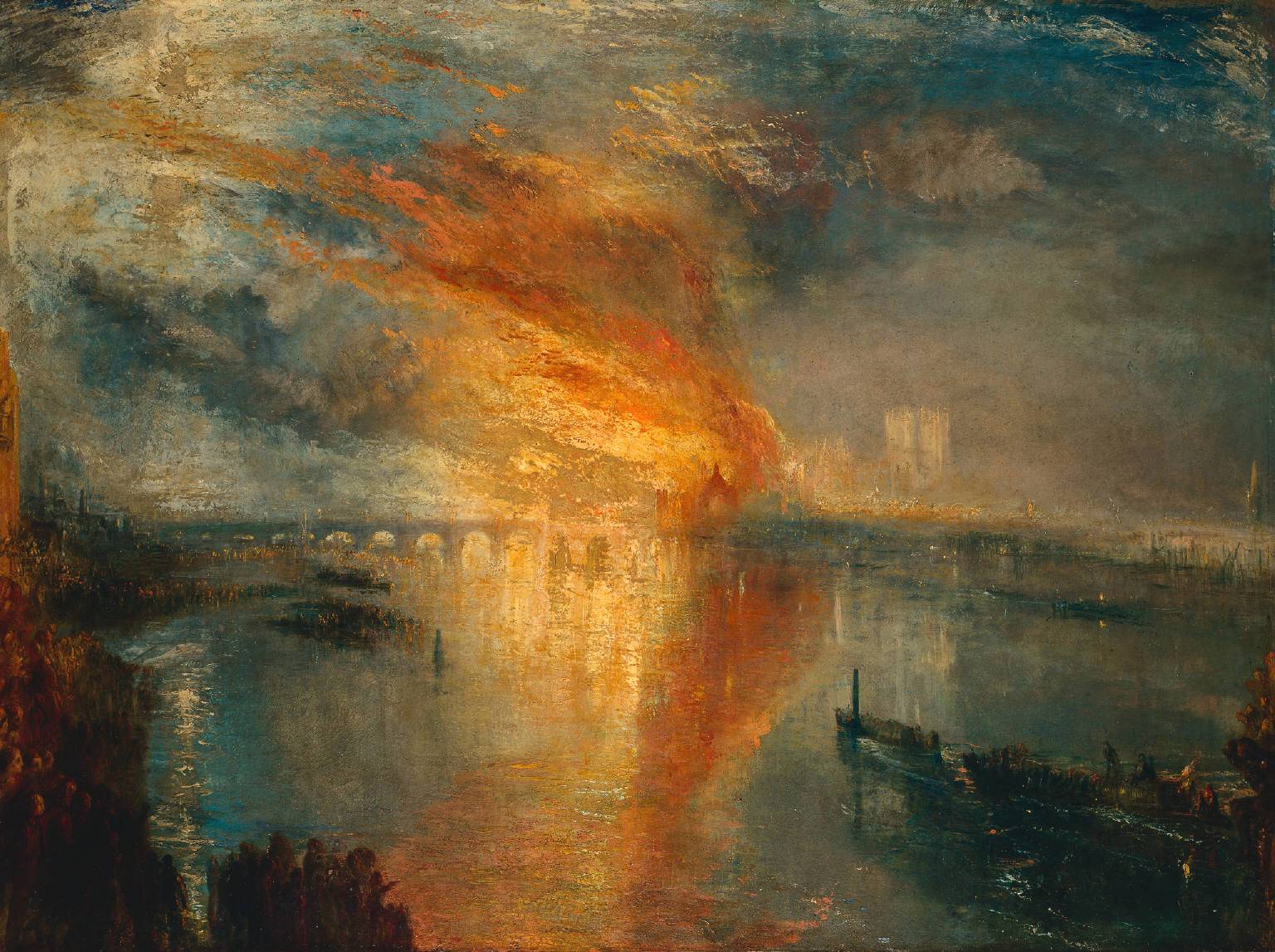

El 16 de octubre de 1834 dos trabajadores del edificio del Parlamento británico bajaron al sótano algunas tablas de madera que se eran parte de un viejo sistema para llevar las cuentas. El Tesorero del Parlamento les había encargado deshacerse de ellos. Las pusieron a quemar en unas estufas que servían para calentar la Cámara de los Lores. A las seis de la tarde se empezaron a oír los gritos de ¡fuego! En poco tiempo el fuego se había extendido por el viejo edificio de Westminster. El Palacio de Westminster se había empezado a construir en el siglo XI. Fue residencia real y en 1295 ahí se reunió oficialmente el primer Parlamento de Inglaterra. Un primer incendio destruyó una parte del palacio en 1512. El edificio fue remodelado varias veces. En la primera mitad del siglo XIX John Soane realizó una extensa intervención. El fuego de 1834 destruyó prácticamente todo el edificio y se dice que fue un incendio espectacular, atestiguado por un entusiasta público de miles. En una carta del 24 de octubre de ese mismo año, Thomas Carlyle escribió: “vi el fuego de las dos Casas del Parlamente; y, lo que resulto bastante curioso, Matthew Allan (de York, recuerdas), a quien hace años no veía, me encontró entre la multitud, que estaba callada, complacida más que otra cosa; vitoreaban y chiflaban cuando soplaba la brisa, como para alentarla.” Aunque no era el puro interés estético lo que animaba a la multitud: siempre debe haber cierto gusto al ver las leyes que nos gobiernan reducirse a cenizas. Aunque entre los espectadores hubo uno que sí aprovechó el incendio con fines eminentemente artísticos: J.M.W. Turner.

Turner nació el 23 de abril de 1775 en Covent Garden, en Londres. En 1789, Turner empezó a estudiar dibujo en la Academia Real y trabajó además con varios arquitectos como dibujante. Thomas Hardwick, arquitecto, le aconsejó dedicarse mejor a la pintura, y aunque construyó sólo una modesta casa, a los 37 años, que habitó junto con su padre hasta 1826. Su padre murió tres años después, causándole una profunda depresión. Siguió trabajando, cada vez más solitario, hasta que murió el 19 de diciembre de 1851.

El 16 de octubre de 1834, Turner, parado en la rivera del Támesis junto con otros cientos de espectadores, incluyendo a Thomas Carlyle, dibujo rápidamente varios esbozos del incendio. Edward Eigen escribe sobre ese momento en el que, mientras miles de documentos se convertían en cenizas, los dibujos y las acuarelas que Turner hacía en ese momento o posteriormente, a partir de aquellos primeros apuntes, pasaban a ocupar, además de un papel como objetos estéticos —obras de arte— otro como documentos.“ ¿Son los esbozos de Turner, pregunta Eigen, los azarosos registros de un accidente histórico en toda su inmediatez? Eso al menos es lo que cuenta la leyenda. ¿O representan los accidentes que ocurren a la materia de la que está hecha la historia?” La cuestión, dice Eigen, es qué registran los bocetos y las acuarelas de Turner que pueda transformarlos en registros a ser consultados de algo que pasó. El asunto es más complejo si se tiene en cuenta que la propia obra de Turner, según Eigen, es un registro de los accidentes de su propia producción. Eso tal vez pudiera decirse de cualquier otra obra de arte, pero Turner en su testamento pidió expresamente que se guardaran todas las pinturas, los dibujos y esbozos, terminados o no, como parte de su legado público. Eigen cuenta que fue John Ruskin el encargado de revisar y ordenar más de diecinueve mil pedazos de papel guardados sin cuidado en siete cajas de metal, en los que se producían “efectos inesperados” debido al polvo acumulado por más de treinta años. La obra no sólo era un archivo voluntario de su propio proceso sino también, archivos accidentales. La historia acumulada como capas de polvo, como agujeros hechos al papel por polillas, como pliegues de las hojas. La historia también como pedazos faltantes. Como lo que se decide olvidar —las tabletas para llevar las cuentas del Parlamento— y lo que termina desapareciendo —el parlamento entero consumido en el incendio consecuencia de intentar quemar aquellas tabletas.

Jerrold Ziff dice que en la tarde del 12 de febrero de 1811 —veintitrés años antes del incendio del Parlamento—, J.M.W. Turner dictó por primera vez la conferencia Backgrounds, Introduction of Architecture and Landscape, con la que esa vez y por los siguientes cinco años cerraba la serie de seis lecciones que daba cada año como profesor de perspectiva en la Academia Real. Ahí Turner se pregunta por lo que hace fondo en una pintura: “la unión conjunta de tres departamentos se establece del paisaje, la arquitectura y la escultura con la historia. Pues la historia sufre sólo unida con lo común. Cualquier cosa pequeña, mezquina o un lugar común no entra o no debiera entrar en el paisaje de la historia.” Frente al fuego, la enseñanza estética que puede sacarse tras la suspensión de cualquier juicio moral, no es mero deleite y complacencia, sino, acaso, una reflexión sobre el fondo, si no de la Historia, con mayúscula, sí de las historias: lo que de lo accidental se archiva.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]