Carme Pinós. Escenarios para la vida

El título marca el camino y con él se presenta la última muestra del Museo ICO, en Madrid, dedicada a [...]

3 diciembre, 2013

por Pedro Hernández Martínez | Twitter: laperiferia | Instagram: laperiferia

Decía Octavio Paz que la arquitectura es el testigo más insobornable de la historia, aludiendo de algún modo a ese concepto del Zeitgeist alemán, ese espíritu de los tiempos, donde la arquitectura de un determinado momento: su técnica, su materialidad o su organización espacial, dan cuenta de cómo una determinada sociedad vive y se relaciona con su medio.

La arquitectura –todo en realidad– no puede escapar del tiempo. Está vinculada y conectada a él que, como en las pinturas negras de Goya, lo devora todo a su paso. El tiempo, el paso del tiempo, siempre está presente: los edificios envejecen; los usos cambian; las modas y los lenguajes formales desaparecen o se reinterpretan. Estamos inmersos en un continuo devenir que, sin embargo, pocas veces enfrentamos como arquitectos, como si el tiempo – el paso del tiempo – no importara. Creamos piezas “estables” hechas para “durar” sin concebir su caducidad, su final o su fracaso. Intentamos dar solución a través del diseño, cuando éste es incapaz de abarcar toda la realidad. Por eso cuando la realidad nos golpea de forma brusca e inesperada, en lo que llamaríamos catástrofe, nos desorientamos y preguntamos cómo ha podido ocurrir, cómo no lo vimos venir, qué ha fallado y por qué la construcción humana ha sido incapaz de preverlo. Una catástrofe supone una irrupción en el devenir del tiempo, una ruptura en la estabilidad o, más bien, un salto brusco a otra condición inestable donde la naturaleza (en apariencia salvaje y cruel) se abre paso ante nosotros. Si pocas veces especulamos un paso del tiempo continuo y estable, ¿cómo podríamos pensar la inestabilidad que emerge violentamente? ¿Cómo tenerla en cuenta? Y aun más, ¿en qué medida somos responsables de su aparición?

Una situación que hacía que W.S. Sebald se preguntara en su libro Sobre la historia natural de la destrucción: “¿Puede la teoría del conocimiento materialista o cualquier otra teoría del conocimiento mantenerse ante la destrucción, o es más bien el ejemplo irrefutable del hecho de que las catástrofes que en cierto modo se desarrollan en nuestras manos y luego irrumpen, al parecer súbitamente, anticipan, como una especie de experimento, el momento en que, saliendo de nuestra historia autónoma, como tanto tiempo creímos, volveremos a hundirnos en la historia de la naturaleza?”

Es justamente esa pregunta la que sirve de base a la exposición ‘Variables en un tiempo continuo’ que se desarrolla actualmente en el espacio expositivo de ATEA – ubicado en Topacio 25 – y en la que nueve artistas que reflexionan desde distintas ópticas sobre las “pequeñas fuerzas sociales y/o naturales que de manera drástica o sutil van transformando el entorno en el que habitamos” y que “documentan la antítesis catártica del proceso de variación continuo sobre el espacio-tiempo, revelan un estado vulnerable que nos conduce a la devastación, la ruina y a la destrucción”.

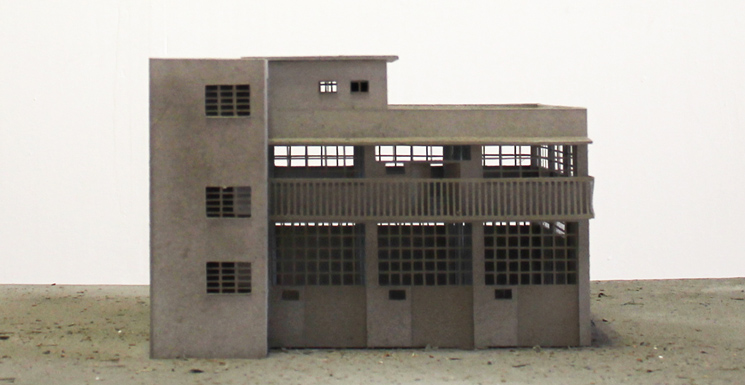

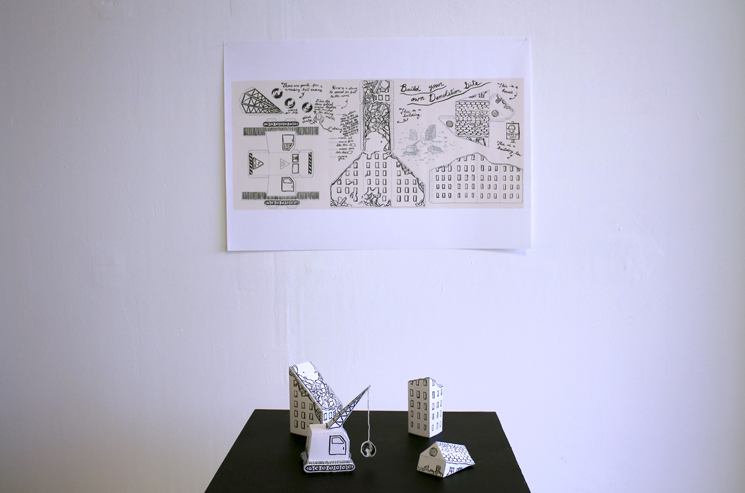

Las piezas exploran esta noción de desastre, desde modelos y herramientas arquitectónicas como fotomontajes, el dibujo o maquetas que se mueven entre lo estable y lo inestable. Así, Alejandro Palomino crea ficticios paisajes hipnóticos en los que la presencia humana es devorada por lo natural; Christian del Castillo dispone en el espacio una acumulación inestable de maquetas que parecen querer venirse abajo en cualquier momento; Tania Ximena registra, en una narración cíclica todos los desastres en México durante el último año; Antonio Monroy imagina el espacio de ATEA afectado por las cenizas del Popocatepelt; Yoonmi Nam anima a crear una demolición a modo de juego de niños; Miguel Fernández de Castro despliega una enorme imagen de un análisis del suelo que define como una “interpretación de datos” en un cuestionamiento de los métodos de medida de la realidad; Ramiro Chaves inunda de sonido la sala; Pamela Hernández interpreta inteligentemente la relación de ciudad de México con lo natural desde unas sencillas, que no simples, baldosas de concreto. Mención aparte es la pieza de Alejandro Mejía, una extraña máquina que hace temblar todo el espacio de exposición ante la incomodidad de los asistentes.

Piezas que exponen el momento después de la catástrofe pero que sirve a los comisarios acabar con una lectura algo optimista: que la catástrofe supone un punto de grado cero desde el que recuperar el espacio perdido. Reflexión a la que podríamos sumar otra que apuntaba recientemente Francisco Pardo en este mismo blog, que el desastre “nos ayuda a entender, cuestionar y reflexionar sobre lo que construimos en la tierra (…) que a posteriori producen grandes problemas a nivel social, económico y ético. Hoy los llamamos “desastres naturales”. La naturaleza no hace desastres: se acomoda, sigue su rumbo”.

Hagamos nuestra la inestabilidad, asumamos que podemos equivocarnos. Quizás con más miedo y menos ego no fallaríamos tan fácilmente.

El título marca el camino y con él se presenta la última muestra del Museo ICO, en Madrid, dedicada a [...]

Antes de lanzar cualquier hipótesis sobre cuál es el futuro inmediato de los espacios de trabajo, cabe preguntarse: ¿son las [...]