1 agosto, 2017

por Mark Wigley

¿Qué significado tiene hoy el “diseño total”? ¿Qué significa, digamos, después del posmodernismo? No hace mucho, la expresión era parte del vocabulario habitual de arquitectos, profesores y críticos. Sin embargo, su ausencia es notoria en los debates contemporáneos y parece no jugar ya ningún papel en las escuelas. ¿Qué pasó?

Haciendo explotar la arquitectura

El diseño total tiene dos significados: primero, lo que podríamos llamar la implosión del diseño, enfocarlo hacia adentro en un solo punto de intensidad; en segundo lugar, lo que podría llamarse la explosión del diseño, su expansión hasta alcanzar cada punto posible en el mundo. En cualquier caso, el arquitecto tiene el control, centralizando y orquestando: dominando. El diseño total es una fantasía acerca de la arquitectura como control.

El diseño implosivo se apodera completamente de un espacio, sometiendo cada detalle, cada superficie, a una visión abarcadora. El arquitecto supervisa, si no es que diseña todo: estructura, muebles, papel tapiz, alfombras, picaportes, lámparas, vajillas, ropa y arreglos florales. El resultado es un espacio sin aperturas, sin grietas a otras posibilidades, a otros mundos. El paradigma de este tipo de trabajo es el interior doméstico separado completamente de la pluralidad caótica del mundo.

Una generación entera de notables arquitectos —que incluye a Bruno Taut, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich, Charles Rennie Mackintosh, Hendrik Berlage, Peter Behrens y Henry van der Velde— produjo hiper-interiores que envolvían a sus ocupantes en una vestimenta multimedia unificada y sin costuras. Inspirados en el concepto decimonónico de Richard Wagner de la “obra de arte total”, en la cual diferentes formas de arte confluyen para producir una experiencia singular, estos diseñadores estaban ansiosos por colocar a la arquitectura en el centro del proceso: el arquitecto orquestaría el efecto teatral completo. Organizaciones de colaboración como la Secesión Vienesa intentaron cumplir con esa misión; implosionarían el diseño para crear ambientes con una extraordinaria densidad de efectos sensuales.

La idea del diseño total acecha a la Escuela de Diseño de Harvard, como un legado de Walter Gropius y su concepto de “arquitectura total”, en el que el arquitecto está autorizado a diseñarlo todo, desde la cucharita de té hasta la ciudad entera. La arquitectura, se piensa, está en todas partes. De hecho se sostiene que la influencia del arquitecto en la sociedad debe resentirse a cualquier escala o, en caso contrario, la sociedad puede fallar terriblemente. Este punto de vista produjo un extraordinario legado. Los arquitectos han recorrido el mundo dejando su marca en cada árbol, poste de luz o hidrante que encuentran. Todos tienen sus planos de ciudades, muebles, papel tapiz, ropa y cafeteras. Algunos diseñan autos. Otros barcos. Del tren diseñado por Gropius y Adolf Meyer al aeroplano y la lavadora automática de Rudolf Schindler, el arquitecto del siglo XX no conoce límites. Siguiendo la guía de organizaciones como la Deutscher Werkbund o la English Design and Industries Association, hombres y mujeres capacitados como arquitectos definieron y dominaron el campo del diseño industrial tal y como iba surgiendo a principios de siglo. Esta fantasía aún perdura. En estos días la cucharita de té no es lo suficientemente pequeña ni la ciudad lo suficientemente grande. Los estudiantes de arquitectura no dudan en desarrollar proyectos para la arquitectura de un microprocesador o de transportes interplanetarios.

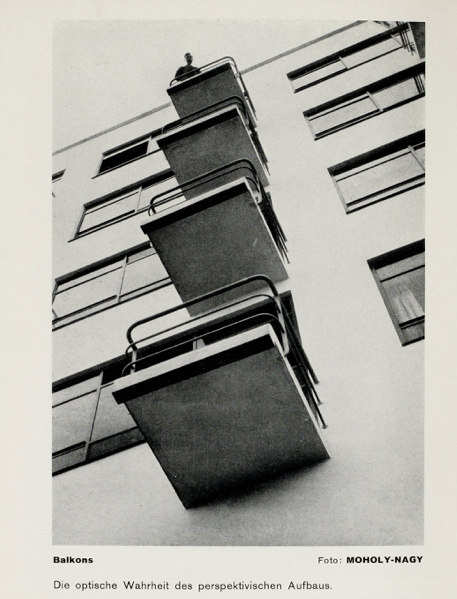

Estos dos conceptos de diseño total han jugado un papel importante en la formación del discurso arquitectónico del siglo XX. Ambos responden a la industrialización. El diseño implosivo se entiende, generalmente, como una forma de resistencia, si no como el último bastión. La arquitectura recoge todas sus fuerzas en un lugar sagrado donde arquitectos y artistas colaboran para producir una imagen de tal intensidad que bloquea la de un mundo cada vez más industrializado. En contraste, quienes explotan la arquitectura hacia cualquier esquina del mundo abrazan la nueva era de la estandarización. La línea que divide la idea romántica de resistencia mediante el diseño de espacios singulares hechos a mano y la igualmente romántica idea de asumir la era de la reproducción mecánica, se dibuja muchas veces en los libros canónicos de historia. Por ejemplo, se traza comúnmente entre dos escuelas o, mejor, entre dos direcciones de la misma escuela: el liderazgo de Henry van der Velde en la Escuela de Artes y Oficios de Weimar y el programa de Gropius para la misma escuela, rebautizada como Bauhaus cuando la encabeza en 1919. La Bauhaus desarrolló diseños reproducibles en masa, cuya producción literalmente financió sus operaciones cotidianas. De ahí la estética fabril del edificio de la escuela en Dessau, diseñado por Gropius y Meyer entre 1925 y 1926.

Menos obvio resulta el hecho de que esta aceptación de la industrialización se inicia con lo que podríamos llamar la explosión del diseñador. No sólo los objetos se diseñan, producen y diseminan en masa; el diseñador mismo es diseñado como un producto a manufacturar y distribuir. La Bauhaus produjo diseñadores y los exportó al mundo entero. Los grandes muros de vidrio del edificio de Dessau que, en palabras de Gropius, “desmaterializan” la línea entre interior y exterior, sugieren este lanzamiento de los estudiantes y sus diseños hacia fuera. Incluso la enseñanza en los talleres era un producto. Gropius dijo que se sintió libre de renunciar en 1928 sólo porque el éxito de la Bauhaus se había confirmado mediante las contrataciones de sus egresados en posiciones académicas en diversos países y la adopción de su currículo a nivel internacional.

Con todo, la línea entre las dos actitudes —y esto es cierto para casi todas las que se delinean con insistencia— no es tan clara. Es, de hecho, mitológica, una fantasía tranquilizadora inventada a pesar de la existencia de una densa y olvidada evidencia histórica. La explosión no puede separarse fácilmente de la implosión. Para empezar, la Bauhaus misma fue concebida como una “obra de arte total” en el sentido wagneriano, una “construcción” gloriosa producida por la singular implosión de distintas disciplinas, recursos y técnicas pedagógicas. Gropius no se detuvo en su investigación de lo que llamaba la “unicidad de una idea común”, alrededor de la cual artistas de diverso tipo pudieran reunirse en una gran colaboración. Su retórica se caracteriza por términos como “coordinación”, “incorporación”, “síntesis”, “cooperación”, “unificación”, “colectivo”, “entretejido”, “integrado”, etc. He aquí una frase típica de su ensayo “La teoría y la organización de la Bauhaus” (1923):

“Una unidad real sólo puede conseguirse mediante el establecimiento coherente de un tema formal y su repetición en todas las partes del todo”.

El espacio institucional de esta idea singular es un interior doméstico. La fábrica de la Bauhaus se presentaba a sí misma como una escena familiar, incluyendo las instantáneas de gente durmiendo, comiendo y jugando. Esta imagen “familiar” era reforzada con historias que describían las contiendas internas. Al centro de la explosión de la arquitectura hay una implosión en cada detalle del espacio doméstico gobernado por una misma idea. Si la fábrica escolar explosiva era una obra de arte total, entonces el hiper-interior puede entenderse como un tipo de fábrica. Piénsese en el edificio de la Secesión de Olbrich de 1898. El proyecto simboliza la gesta por una obra de arte total. Su diseño exigió la colaboración de Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann, Tomar Schimkowitz, Georg Klimpt y Ludwig Hevesi. Olbrich, como sus maestros, estaba bajo el hechizo de Wagner. De estudiante soñaba con espacios arquitectónicos que igualaran las escenas de las óperas wagnerianas. El edificio de la Secesión parece un templo, un espacio sagrado para el arte cuyas blancas y brillantes superficies servían para destacarlo del entorno profano de la ciudad. Se presentaba y era percibido como tal. Sin embargo, traspasando su entrada y su vestíbulo monumentales, bajo el dorado domo de laureles, hay un amplio espacio indiferente, iluminado por tragaluces industriales y sólo tres ventanas, usualmente tapiadas, en lo alto de una ventana lateral. El mundo se bloquea, intensificando la implosión de la energía artística. Mediante muros móviles, el espacio interior puede acoger cualquier tipo de exhibición.

Se presentaron más de cien exposiciones de la Secesión, cada una considerada una obra de arte total compuesta de esculturas, telas, tapices, alfombras, frisos, música, etc. Arquitectos como Olbrich, Hoffmann, Behrens y Joze Pleçnik diseñaron las exposiciones en colaboración con los artistas. De este modo, el edificio era un tipo de máquina para producir ambientes únicos. Mucho de lo presentado en el edificio se vendía, incluida la decoración: los coleccionistas compraban, literalmente, los muros. La ausencia de una firme distinción entre el marco y los artefactos enmarcados es, por supuesto, el punto fuerte de la obra de arte total. El edificio es una fábrica para producir obras de arte totales que, después, deberán mudarse al mundo exterior. Los diseños probados en el templo-fábrica como instalaciones se volvían prototipos para la producción masiva en los talleres. En otro sentido, el edificio es un teatro, una caja ciega con una infinita serie de arreglos posibles; las obras estéticas escenificadas ahí están aisladas del mundo, precisamente, para tener un mayor efecto sobre el mismo. La implosión y la explosión están juntas; de hecho, la liga entre ambas es crucial. El hiper-interior tiene una intensidad explosiva. El sarcasmo de los más conocidos ataques críticos a esos espacios, como los de Adolf Loos, seguidos pronto por los de Le Corbusier, apenas disimula, por un lado, el temor de verse abrumados por el exceso decorativo y, por otro, la absoluta uniformidad de estilo.

Para sus críticos, estos espacios producen un sentimiento claustrofóbico de presión “sofocante”. Esa misma intensidad es la que produce la explosión que disemina la arquitectura por el tiempo y el espacio. La obsesión del arquitecto moderno por romper las barreras entre interior y exterior puede releerse en estos términos: es parte de la dinámica entre explosión e implosión. Los arquitectos, por decirlo así, construyen el vapor dentro de sus interiores domésticos para después romper los muros y propulsar sus diseños hacia el paisaje en pequeños fragmentos —así, pasan de diseñarlo todo en una sola obra de arquitectura a añadir rastros de arquitectura a todo.

Consideremos otro ejemplo obvio: Frank Lloyd Wright. Véase cómo determina en exceso sus primeros interiores domésticos, bajando incluso el nivel de los techos para producir un tipo de presión claustrofóbica en la cual sus ambientes totales aplastan al usuario. Así, sus cajas están explotadas y el diseño escapa de sus confines domésticos, atravesando jardines y calles, autopistas y barrios y, finalmente, toda la ciudad, cubriendo al continente entero con un solo proyecto. Esta operación pirotécnica, que domina la arquitectura del siglo XX, no implica la destrucción del interior sino, más bien, su expansión hacia la calle y el planeta entero. El planeta se transforma en un único interior a ser diseñado. Toda la arquitectura es diseño interior.

Fusión radioactiva

La diseminación explosiva de la arquitectura es una forma de radiación. Era entendida como tal, como puede verse, por ejemplo, en uno de los primeros discursos de Gropius en la Bauhaus en julio de 1919. Describiendo la escuela, anuncia que “el arte debe encontrar finalmente su expresión cristalina en una gran obra de arte total. Y esta obra de arte total será la catedral del futuro, brillara con su abundante luz en los más pequeños objetos de la vida cotidiana.” Este pasaje sigue la retórica expresionista del manifiesto para el Concejo de Trabajadores de Berlín que Gropius redactó, con Bruno Taut, justo antes de ir a la Bauhaus.

Los famosos grabados expresionistas de Lionel Feininger para el programa de la escuela, como los dibujos de Taut para su fantasiosa Stadtkrone, muestran una brillante luz que irradia en todas direcciones desde un interior cristalino. Por fin, el brillo se convierte en la radiación de los diseñadores y sus diseños desde un intenso interior explosivo. El mismo brillo puede verse en el grabado de la Casa Sommerfeld que Gropius y otros artistas de la Bauhaus ensamblaron entre 1920 y 1921. El interior envolvente de madera labrada y tapices suele asociarse con el pasado expresionista de la escuela, pero este tipo de ambiente único siguió siendo parte de la misión bauhausiana para diseminar al arquitecto y al diseño arquitectónico como productos industriales.

Un año después de terminada la casa, Johannes Itten exigió que la escuela produjera objetos únicos o entrara de lleno al “mundo exterior” de la producción en masa. Gropius respondió diciendo que ambos enfoques podían coexistir en una “fusión”. Exactamente el mismo tipo de intensidad del interior de la Casa Sommerfeld puede verse en las producciones teatrales realizadas en paralelo a los años más industrializados de la institución y que fueran monumentalizados en el diseño de Gropius de 1927 para un “teatro total”. Su redefinición y expansión del papel del arquitecto presuponen una trayectoria continua de los detalles de la casa privada a la nación y más allá. Citamos de “La Nueva Arquitectura y la Bauhaus”, de 1935:

“Mi idea del arquitecto como coordinador —cuyo trabajo consiste en unificar los diversos problemas formales, técnicos, sociales y económicos que surgen ligados a la construcción— lleva, paso a paso, inevitablemente, del estudio de la función de la casa a la de la calle, de la calle a la ciudad y, finalmente, a implicaciones de planeación regional y nacional. Creo que la Nueva Arquitectura esta destinada a dominar una esfera mucho más amplia de lo que hoy llamamos construcción, y que de la investigación de sus detalles llegaremos a una concepción más amplia y profunda del diseño como una totalidad.”

Para pensar la relación entre la arquitectura y las artes del diseño, debemos repensar la dinámica entre el hiper-interior aislado y su explosión por un paisaje más amplio. Es precisamente en esta dinámica que se negocia el estatuto contemporáneo de la arquitectura y las artes del diseño. Repensarlo así nos llevaría a reexaminar las cuentas corrientes de nuestra prehistoria.

El punto de partida más claro sería el libro de Nikolaus Pevsner Pioneers of the Modern Movement (1936), obra que pasó desapercibida hasta que volverse exitosa con la edición del Museo de Arte Moderno de 1948, con el nuevo título: Pioneers of Modern Design. Pevsner dibuja una línea recta desde el diseño de mediados del siglo XIX hasta Gropius, insistiendo en que la arquitectura moderna se desarrolló de las artes decorativas. Una historia estratégica: describe cómo los arquitectos tomaron y revisaron el concepto de diseño en sus esfuerzos por conquistar el mundo, siguiendo literalmente el paso de la palabra “diseño” desde el movimiento reformista inglés hasta los debates del movimiento moderno alemán. Con todo, el propio uso que hace Pevsner de términos como “arquitectura” y “diseño” resulta ambiguo. Argumenta que la arquitectura moderna no es sino diseño —apenas diseño a gran escala—, extrapolando ideas sobre los detalles de un papel tapiz doméstico a la organización global de una ciudad.

Sin embargo, Pevsner, a la vez, enfatiza las diferencias entre arquitectura y diseño que parecen contradecir su argumento general. Nos hemos acostumbrado desde entonces a separar estas dos palabras (como el infame Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA), como si supiéramos qué designan con precisión. El libro de Pevsner —que sigue siendo una especie de Biblia y puede encontrarse hasta en ciertas tiendas de aeropuerto— habría hecho esta distinción problemática. Cuando Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson le hicieron sugerencias a Pevsner para modificar la edición original de 1936, Johnson cuestionó la evaluación que había hecho Pevsner acerca de la importancia de Gropius, insistiendo en que éste era incapaz de diseñar algo. Pero Pevsner defendió su punto, como si entendiera que, a cierto nivel, aquello que se diseñaba en manos de Gropius era una estructura institucional. Efectivamente, Gropius transformó el diseño en una forma de gestión, con el arquitecto como “coordinador”. La supremacía del arquitecto en el diseño total, sea implosivo o explosivo, es la del gerente. Paradójicamente, esta forma de control era subrayada, en la Bauhaus, por la ausencia de un “departamento de arquitectura” oficial, aun cuando, por mucho tiempo, la escuela fue dirigida por un arquitecto, se entendía como una forma de arquitectura, veía cualquier forma de arte como construcción y presentaba a la arquitectura como su objetivo final —la arquitectura dirigía el espectáculo sin ser presentada como tal.

Aún más sintomático es el hecho de que Gropius no supiera dibujar. Lo cual, por supuesto, no era ninguna tragedia. Muchos arquitectos famosos no dibujan. En nuestros días, en algunos círculos, puede incluso ser considerado una virtud. Y aunque Gropius envió cartas a su familia describiendo lo difícil que le resultaba sobrevivir en la oficina de Peter Behrens con tal responsabilidad, pronto descubrió que su fuerza radicaba en las colaboraciones. Antes de diseñar objetos, diseñaba relaciones, sociedades con Adolf Meyer, Marcel Breuer y muchos más. Nada de esto es muy moderno. La idea de la arquitectura como forma de gestión data al menos de tiempos de Vitrubio, así como la idea de que el arquitecto debe saber un poco de todo. La figura del arquitecto se volvió la del organizador de dominios de los que no tiene, necesariamente, experiencia.

La gestión estética es una parte, pero no necesariamente la más importante. Esta idea de la arquitectura como gestión ha pautado toda la historia de la disciplina y no muestra señas de desaparecer. Al contrario, la proliferación de diferentes arquitecturas en los años 60 y 70, en los albores de intentos siempre frustrados por unificar el modernismo, pueden entenderse como la proliferación de distintas teorías de gestión. Y si se mira de cerca cada una de ellas, encuentra el sueño del diseño total muy cerca de la superficie. Buckminster Fuller, por ejemplo, insistió en que el diseño no era más que administración de recursos. Pensaba que el arquitecto tenía que ser un “diseñador comprehensivo” capaz de operar a cualquier escala. No es por casualidad que el primer artículo de un biógrafo de Fuller se titulara “Diseño Total”. La misión de Fuller era transformar el planeta en una sola obra de arte. Obviamente, el movimiento ecológico, que Fuller apoyó intensamente, equipara diseño y gestión. Una primera lectura de los textos clásicos del movimiento —como Diseñando con la Naturaleza, de Ian McHarg, de 1969— revela la ambición estética totalizadora. La arquitectura ecológica debe encajar sin costuras en un gran diseño total.

En el frente tecnológico, el concepto del ingeniero Ove Arup llamado, precisamente, “arquitectura total”, exigía que los ingenieros colaboraran con los arquitectos para producir obras de arte, trabajando en todas las escalas del sistema constructivo en términos de una visión singular del arquitecto. Las unidades de control climático, por ejemplo, debían organizarse según la misma visión que guió la composición de los marcos de las puertas. Gran parte de la tradición megaestructural promovió la idea de “planeación total”. Piénsese en el proyecto de “Superstudio del Monumento”, descrita como “una misma pieza de arquitectura que se extendería sobre el mundo entero… un modelo arquitectónico de urbanización total” que recorre, sublime, la superficie del planeta.”

Claramente, el sueño de una obra de arte total no se desvanece con el ocaso del modernismo. Al contrario, de todos los temas tratados por arquitectos y teóricos de generaciones recientes que parecen, a primera vista, señalar el fin de la idea de una obra de arte total, bien miradas, apenas esconden las tradicionales ambiciones totalizadoras del arquitecto.

Gato por liebre

Consideremos la “flexibilidad”, la idea de una arquitectura que pueda asumir cualquier arreglo particular. Los proyectos más flexibles parecen, en cambio, tener una agenda estática totalmente inflexible. O, más precisamente, la flexibilidad en sí misma es una estética singular. Véase el proyecto de 1958 para una casa industrializada, de George Nelson, arquitecto que se volvió famoso como diseñador industrial. La casa está concebida como un producto industrial, un sistema de partes que puede reordenarse al infinito. Pero Nelson jamás publicó más que uno de todos esos arreglos posibles, que incluía imágenes detalladas a color del interior del modelo, con todo y alfombras, vajillas y adornos en las paredes. En el mismo momento que anuncia al arquitecto como proveedor de un marco para el cambio, Nelson instala una obra de arte total. Del mismo modo, el Lenguaje de Patrones (1977), de Christopher Alexander, establece un singular régimen estético bajo el disfraz de un conjunto inocente de bloques constructivos que parecen prestarse a infinitas disposiciones. El último de estos 253 “patrones” es un ataque al “diseño total”. La hipocresía del ataque se hace evidente en las líneas finales, cuando incita al lector a colgar objetos personales en los muros, en vez de seguir los dictados de los diseñadores. Un diseñador que busca una visión total dictamina que debemos resistirnos a cualquier otro instinto totalizador. La flexibilidad aparente de su sistema integra, de hecho, todo el diseño a un patrón estético trasnacional y “atemporal” que sólo puede ser percibido por el arquitecto/gerente. Con las teorías de sistemas, la cibernética, la semiótica y la geometría fractal, los modos de absorber la diferencia en una estructura singular siguen creciendo y actuando como el mejor amigo del arquitecto totalizador.

Piénsese, también, en los diferentes discursos sobre la ausencia del arquitecto. El clásico Arquitectura sin arquitectos, de Bernard Rudofsky, basado en su exposición de 1964 en el MOMA, pareciera desafiar al diseñador que todo lo domina, enfocando nuestra atención en lo que parece no tocado por el arquitecto. Pero el paradigma inicial de Rudofsky describe su obra como si nos entregara un “cuadro total” de la arquitectura del planeta, de gran valor para el diseñador. La arquitectura que muestra aparece en fotografías que rebasan los límites de la página, como si se tratara de un ambiente sin final ni costuras, un tejido continuo que escapa al fetichismo objetual del arquitecto. En un libro se reúnen imágenes de un sinfín de países para construir la imagen total —un antiguo mosaico de patrones que trasciende la visión de cualquier diseñador singular. El uso de la tecnología contemporánea o de objetos de “diseño” por no arquitectos está cuidadosamente excluido de la imagen para dar la sensación de un ambiente inmaculado y atemporal. Aún más notable, los ensayos señeros de Roland Barthes y Michel Foucault sobre “la muerte del autor” han sido usados recientemente para dar autoridad al trabajo de algunos, pocos, diseñadores de firma. En un giro cómico, autores rivales compiten por el derecho a anunciar la muerte del autor. De manera similar, el discurso posmoderno sobre el pluralismo, la multiplicidad y la heterogeneidad se usa, inevitablemente, como excusa para la singularidad. El llamado a “la complejidad y la contradicción” de Robert Venturi es sorprendentemente intolerante con posiciones alternativas. Los exponentes del “regionalismo crítico” ven siempre lo mismo en cualquier parte, en vez de las diferencias específicas del sitio que pregonan. Dichos argumentos pluralistas se usan como cubiertas para una estética particular. Y los arquitectos que hablan acerca del caos, la ausencia, la fragmentación y la indeterminación, trabajan duramente para asegurarse de que reconozcamos cuál es su diseño, utilizando formas y colores reconocibles —una firma.

Una vez más, los argumentos sobre la imposibilidad de la “imagen total” se usan, en la práctica, para producir precisamente dicha imagen —una imagen firmada, fiel a la marca registrada. Los arquitectos que dicen “yo no creo que pueda o deba controlar el entorno entero” suelen reclamar mayor control. En vez de aceptar cualquier interferencia con su visión, insisten en la indeterminación o la ‘incompletud’ para retomar el control en las zonas que se les sustraen. Las etiquetan como zonas de peligro o de placer —zonas rojas en cierto sentido. Y, por supuesto, las zonas rojas nunca son tan peligrosas como se supone; generalmente están muy reguladas y resultan muy predecibles. Si se estudia el trabajo de estos arquitectos, no encontraremos fallas. Cada grieta potencial se etiqueta como “grieta” y, por tanto, se redibuja y se alinea. La de lo incompleto es una estética. Es una elección de diseño, y muy buena para muchos diseñadores. Mucho del placer que nos proporciona el trabajo de algunos arquitectos reposa en esa elección. De hecho, presentar una estética de lo incompleto requiere gran experiencia. Es más difícil de construir, probablemente, que el efecto de lo acabado.

Por supuesto, hay diferencias entre proporcionar un marco para la variación individual y diseñar las pantuflas del cliente a tono con la alfombra que hace juego con las sillas que responden al papel tapiz que sigue al cuarto que se tragó a la mosca. Pero la diferencia no radica en grados de totalitarismo. Véase como los arquitectos de lo incompleto, el pluralismo y la contradicción nos arrastran a sus propias casas —en las páginas del Architectural Digest, la obra clásica contemporánea de referencia para el diseño total, o las páginas análogas de revistas de moda. Uno por uno, los arquitectos posmodernos nos llevan por los inmaculados y nunca tan bien fotografiados e iluminados espacios domésticos, haciendo pausas para celebrar sus libros, mascotas, muebles, ropa y colecciones de arte. Robert Venturi y Denise Scott Brown se toman el tiempo libre en lo que decoran tinglados para discutir los frisos en los muros de su exquisitamente calibrado comedor. Peter Eisenman pone la teoría del caos en pausa mientras describe las vistas desde su cabaña en Princeton. Los arquitectos cuya filosofía pareciera pedir el fin del diseño total presentan sus espacios privados como templos de dicho diseño. De algún modo, estas imágenes totalizadoras legitiman la diseminación de un diseño y una teoría supuestamente no totalizantes. Una vez más, una implosión intensa de un interior doméstico sirve para desencadenar una dispersión explosiva de arquitectura. La creciente movilidad física e intelectual del arquitecto, la ida y vuelta entre países y disciplinas, está, de cierto modo, sostenida en esta exhibición pública de sus “partes privadas”.

Teoría total

De lo anterior se deduce que la expresión “diseño total” es extremadamente equívoca. El diseño es diseño o no lo es, como solía decirse del embarazo. No hay algo así como un diseño no-totalizante. Todo diseño es diseño total. Esto se estableció ya desde el siglo XVI cuando el diseño se volvió el centro de la enseñanza arquitectónica. Tómese por ejemplo la promoción de la arquitectura a rango académico con su admisión por Vasari, en 1563, en la Accademia del Disegno, una institución que unificaba a las artes alrededor de ese concepto. El diseño —el dibujo que encarna una idea— se entendía como el mecanismo mágico mediante el cual el mundo práctico de la arquitectura podía aspirar al nivel teórico de las clases ilustradas. El diseño siempre fue un asunto de teoría. El diseño no es algo en el mundo. Es una lectura teórica del mundo. O, más precisamente, es el gesto mediante el cual la teoría se identifica en el mundo material. Apuntar al diseño es apuntar a la teoría. El modelo, por supuesto, es el de la inmaculada teoría incorporada en el diseño inmaculado del cosmos por el “Divino Architetto”, como lo plantea el mismo Vasari. El reclamo a la fama por parte del arquitecto es, precisamente, su capacidad de diseñar. La mínima pretensión del arquitecto es capturar la mayor escala de orden.

La idea fue asumida fielmente por la Bauhaus y sus llamadas leyes del diseño. Estas leyes —el centro del entrenamiento, la primera cosa a aprender cruzada la puerta— eran una serie de presupuestos totalizantes acerca de la forma. Si el diseño es un puente entre el mundo inmaterial de las ideas y el mundo material de los objetos, entonces se requiere una teoría para controlar esa relación. Un conjunto de reglas estructurales que mantengan la integridad del puente. Gropius pedía una “firme instrucción teórica en las leyes del diseño”, insistiendo en que dicha “base teórica” es un prerrequisito esencial para el trabajo colectivo en la arquitectura total, la “sólida fundación” de la unidad. La teoría fue pensada en principio por Johannes Itten y, luego, por Laszlo Moholy-Nagy, cuya primera biografía, de la pluma de Sibyl Moholy-Nagy y con un prefacio de Gropius, se subtituló, sintomáticamente, Experimentos en la Totalidad.

El diseño presupone una teoría totalizante. No por accidente Pevsner inicia su libro con un capítulo entero sobre las “Teorías del Arte, de Morris a Gropius”. Incluso las interpretaciones subsiguientes de objetos particulares inician con el análisis de los patrones de papel tapiz y de tapetes hechos por el Journal of Design and Manufacture, publicado inicialmente en 1849 por el grupo que gravitaba alrededor de Henry Cole en Londres. El Journal fue, en principio y antes que nada, una revista teórica. El prefacio a su primera edición anuncia que ofrecerá “algo así como un intento sistemático de establecer principios reconocibles”. Al hacerlo, intentaba mejorar las distintas escuelas de diseño que se fundaron en respuesta al decreto gubernamental de 1836, exigiendo el establecimiento de dichos principios. Un diseño fuerte presupone una teoría fuerte.

El diseño es, por así decirlo, la apariencia de la teoría. No en balde tratamos estos temas en una escuela. No cualquier escuela sino la Escuela de Diseño, llamada así desde 1936, precisamente, porque el diseño era concebido como elemento unificador de los departamentos de arquitectura, paisaje y urbanismo. El diseño, de nuevo, como agente totalizador. Gropius llegó ahí poco después e inició su campaña para enseñar los “fundamentos del diseño” —eco de las “leyes del diseño” de la Bauhaus.

Si el diseño siempre es totalizante e implica una mística de la teoría, entonces la pregunta sobre el destino del diseño total se convierte en una pregunta acerca de la teoría total. Esto es especialmente cierto si queremos discutir las relaciones entre la experiencia profesional de quienes hemos llamado hasta ahora arquitectos y aquella de los diseñadores. Teóricos como Vitrubio y Alberti insisten en que el orden y la estructura de sus respectivos tratados son análogos a la que prescriben para los edificios. Del mismo modo, Pevsner entendió su invención de la idea del “movimiento moderno” como un trabajo de construcción, pieza clave de un diseño total. Perseveró en su esfuerzo un año después, publicando un libro sobre el arte industrial en Inglaterra, escribió innumerables ensayos sobre diseño y lanzó una campaña al respecto como editor de la Architectural Review. Pevsner asume el papel de gerente intelectual, explotando las posibilidades de gestión implícitas en la tradición de la historiografía del arte en Alemania, de la que era heredero. Esto lo relacionó a Gropius. La idea de la historia y de la teoría como gestión se liga a la idea del diseño como gestión. Ahora nos resulta lógico que Gropius haya llamado a otro gerente, Sigfried Giedion, a Harvard.

Pero ¿qué le hizo el posmodernismo a la teoría total? Una respuesta puede empezar con la figura obvia: Don Posmodernismo en persona, Charles Jencks —una figura subestimada. El recuento que hace Jencks del posmodernismo evolucionó a partir de su crítica a Pevsner, su abuelo intelectual, en tanto había sido director de tesis de Reyner Banham, quien a su vez dirigió la tesis de Jencks. En vez de matar al padre, Jencks intenta matar al abuelo —algo quizá un poco más difícil. Su tesis se publicó en 1973 con el título Movimientos Modernos en Arquitectura —el plural “movimientos” era una respuesta al recuento unitario de Pevsner. Empieza criticando ese recuento, una nota a pie de página al postulado final de Pevsner dice que el estilo moderno era “totalitario”, antes de rechazar cualquier teoría “unificada”, “singular” y “abarcadora”, para favorecer en cambio una “serie de movimientos discontinuos”, una “tira de contacto”. Con todo, el manifiesto pluralista de Jencks no es menos gerencial en su tono, no menos una encuesta obsesiva de la escena, poniéndolo todo en el mismo cuadro. La tira de contacto es, ella misma, una imagen única.

Quizá el ejemplo más claro de esto sea la gráfica con la que Jencks plantea la parte principal de su argumento. Coloca a cada arquitecto y a cada tendencia en un sistema de ramas evolutivas. Así, insistiendo en la imposibilidad de producir una imagen única y total de la arquitectura moderna o, incluso, posmoderna, Jencks genera esa imagen y hasta alienta al lector a usarla como guía del texto. Se trata de un “árbol evolutivo” en la tradición del famoso frontispicio de Banister Fletcher a su Historia de la Arquitectura según el Método Comparativo, aunque Jencks rechace la jerarquía de Fletcher al colocar su gráfica horizontalmente y darle a cada rama igual valor. No hay quiebres ni fallas, no hay discontinuidades radicales. Todo fluye hacia todo. Todos los arquitectos y todas las arquitecturas están genéticamente relacionadas y se “fertilizan oblicuamente” con promiscuidad. Las discontinuidades existen por un momento, pero tarde o temprano las ramas terminan por unirse. Jencks no para de producir tales gráficas, reacomodando las posiciones de cada elemento pero sin alterar el diagrama inicial.

Una historia interesante emerge de la comparación de sus distintos gráficos. Lo que sorprende, sin embargo, es su estilo unitario final. La estética fluida, como ríos de lava de la primera, publicada en 1970, cede a las diagonales de ángulos rectos en los libros sobre el posmodernismo, que al final dejan su lugar a barras horizontales. El gráfico es un sofisticado interior en el cual todo cabe, sin fallas. La versión más reciente, plegable, incluye una fotografía de filiación de cada arquitecto y uno de sus diseños. La historia de la arquitectura capturada de un solo vistazo. No es otra cosa que diseño, diseño total. Más aún, en la gran tradición del diseño total, el teórico del pluralismo y el universo discontinuo nos invita repetidamente a su interior doméstico, usando una serie de artículos, ediciones especiales de revistas y libros que revelan los hiperdiseñados detalles de su propia “casa temática.” En el número de octubre del 97 del Architectural Digest nos muestra un nuevo ejemplo de obra de arte total: su casa y jardín en Escocia. De nuevo, un líder diseminador de la idea de la imposibilidad de una imagen total y singular se las arregla de algún modo para reivindicar la imagen de un hiper-interior. Sus incontables publicaciones explotan, por así decirlo, sus propias inconsistencias, cosidas entre sí por su coherencia obsesiva. De hecho, la infraestructura global de las publicaciones sirve para construir una superficie continua y sin fracturas. El sueño del diseño total se ha mudado a los medios. La radiación explosiva del interior impulsándose así misma y dejando todos esos pequeños fragmentos de diseño y diseñadores esparcidos por el paisaje es, ante todo, brillo mediático.

Regresando a los primeros ejemplos de diseño total descritos anteriormente, podemos ver esto ya en las publicaciones de la Secesión Vienesa, que producían en masa innumerables fotografías inmaculadas de piezas únicas y de interiores fabricados a mano, enviándolos hacia el mundo que esos interiores parecían rechazar. También Moholy-Nagy diseñó una famosa serie de publicaciones para la Bauhaus, que produjo una visión general, un espacio total donde podía insertarse la diversidad de los objetos producidos en masa. Las exposiciones tienen el mismo efecto totalizador. Los objetos heterogéneos sucumben a un régimen estético abarcador al ser localizados dentro de un espacio de exhibición diseñado uniformemente. De la misma manera lo hace la exposición de arquitectura en museos, libros y demás medios. Si la arquitectura ha sido explotada y proyectada en fragmentos a lo largo y ancho del planeta, existen numerosos artefactos para compactar esos fragmentos de nuevo en un interior.

La alegría de la frustración

Lo más notable de todo esto es el impulso incontenible hacia un diseño total mediante ritmos pulsantes de implosiones y explosiones, y sus continuas fallas. Si todo diseño es diseño total, entonces el sueño totalizador siempre se frustra. El arquitecto permanece como figura marginal que no recibe el mismo respeto que hoy se le tiene a los diseñadores —sean de paisaje, interiores, muebles o industriales. Existe cierto tipo de relación inversa entre la gran escala de las fantasías de los arquitectos y la pequeña responsabilidad que se les concede. El reclamo de los arquitectos se fundamenta en un estatus social ambiguo. El arquitecto es el especulador por excelencia, un soñador obsesivo. Ninguna otra disciplina tiene aspiraciones similares o un fetichismo mayor por los detalles. La arquitectura es, ante todo, un discurso, movilizado por el concepto del diseño que siempre se invoca y raramente se examina. Al examinarlo aquí, hasta podríamos celebrar la frustración del arquitecto, una frustración que no lo abate incluso si sus sueños no se realizan. Entre más estudiamos las imágenes y los relatos totalizadores, más descubrimos partes de la arquitectura, la publicación o la historia que se han escapado o escurrido de las garras de quienes las enmarcan y presentan con decisión. De hecho, lo maravilloso de la arquitectura es cómo escapa tan fácilmente a quienes la producen. La superficie en apariencia continua está plegada y arrugada con fracturas, quiebres y complicaciones. El diseño total está en todas partes y, sin embargo, es seductoramente elusivo.