¿Un “tercer espacio”? 20 años de lugares arquitectónicos en MUTEK MX

Desde la Sala de Conciertos Tepecuícatl, en el norte de la Ciudad de México, hasta el Museo Anahuacalli, en el [...]

13 julio, 2023

por Emmanuel Islas Herrera | Instagram: @_emmanuel_islas

Fabrícate, en secreto, una ciudad sagrada,

y equilibra en su centro la rosa primitiva

Efraín Huerta

Punto de partida

A mis treinta y uno apenas conozco la ciudad que habito. Al caminarla, me sucede lo que a cualquier persona en un laberinto: éste es siempre otro, aunque el mismo, reconstruido. Resulta fácil desorientarse, sobre todo si se recorre en línea recta del Templo Mayor a la Alameda central, y luego Paseo de la Reforma rumbo al poniente. No hay nada más engañoso que una línea recta. Algo encubre, algo oculta tras su geometría de célebre confianza. Puede prolongarse hasta el infinito en ambos sentidos o representar el avance cronológico del tiempo. Cualquiera se pierde en una recta.

Me abruma la cantidad de preguntas que me surge día a día. Flojo como soy, dejo que el sol las consuma. De preferencia, el de playa y cubas en las costas del Pacífico. Pero hoy llueve desde hace rato, las gotas estallan contra el suelo, son las dos de la tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Releo Zozobra en busca de alguna pista en torno al elusivo arte de revelar el tiempo ordinario de la vida como un acontecimiento enigmático. Dos semanas han pasado desde que me planteé la pregunta, y fiel a mí mismo, sigue sin respuesta.

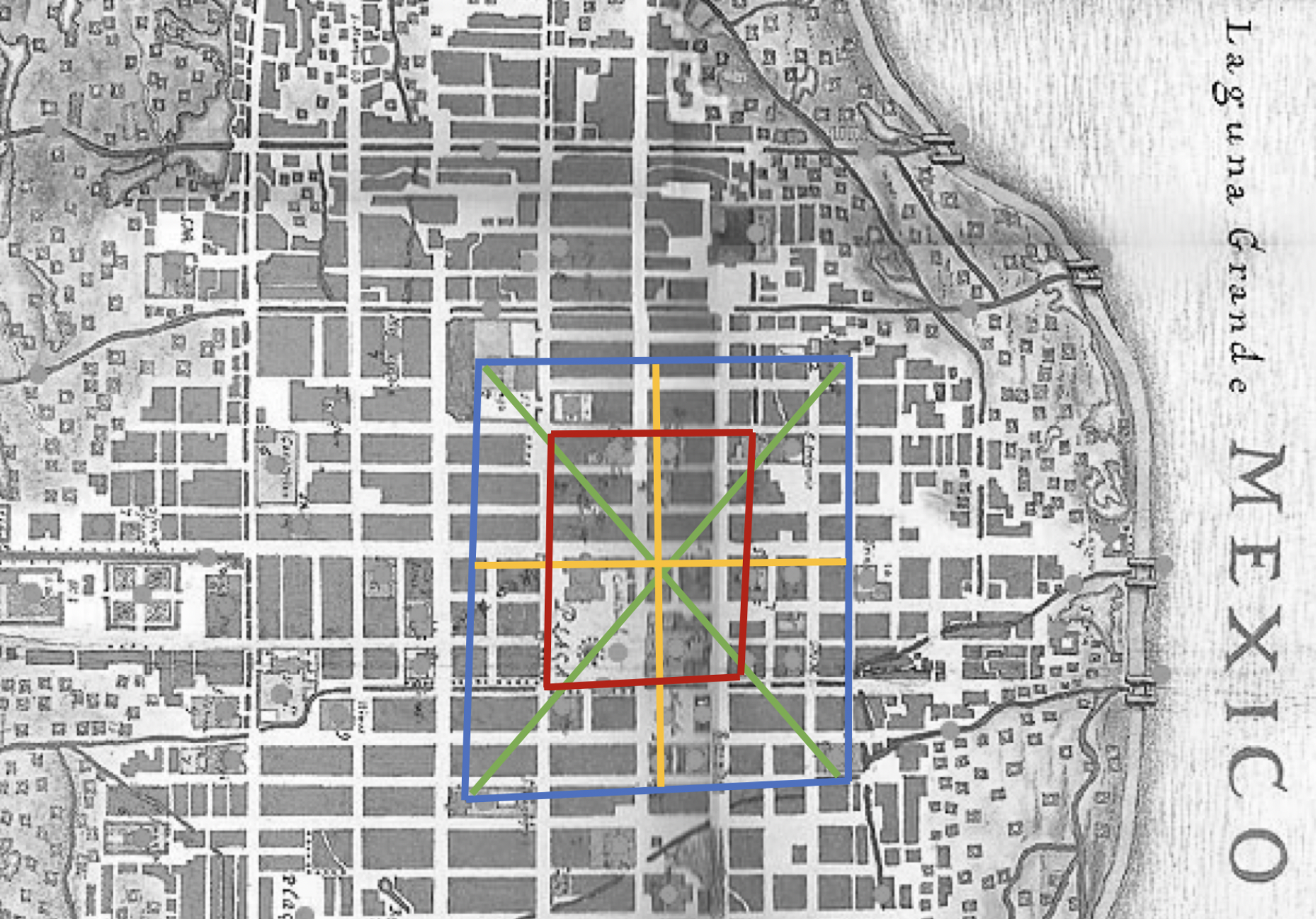

Vuelvo a la ciudad que tengo afuera: me gustaría comprenderla con la mirada del ángel, apresarla más allá del tiempo en toda su extensión histórica y cartográfica. Echar un vistazo hacia atrás, sentir compasión de las ruinas acumuladas que se me presentan en una sola y horripilante visión de conjunto; verla como en una instantánea, superpuesta a lo largo del tiempo, y que por efecto de la yuxtaposición se me revele el núcleo de su irrefrenable cambio. Llorar, tal vez, y reír, y entender algunas, pocas cosas.

Esta ciudad es un palimpsesto que recorro a pie y a tientas; un pentagrama cuyas diferentes notas de antiguo tezontle se corresponden en contrapunto y pertenecen a la vez al pasado y al presente. En ella descansa su propia memoria inquieta. Lleva en su interior, en la mismísima alma de la piedra, el sello y la especificidad del ethos histórico que, al dictado de los tiempos, fue montando capa sobre capa, punto contra punto, las indeterminadas rocas que hoy se apilan en ruinas o fachadas.

Quiero pensar que algunos signos distintivos permanecen sustraídos al paso del tiempo, en su esencia más elemental, escondidos bajo las capas del ayer, y resguardados en una mónada, en el ripio de la historia, o bajo la ciudad entera; que las épocas destellarán en su amplia claridad bajo la luz adecuada, negra, supongo, para estos casos en que las armaduras de la ciudad son llamativamente invisibles en mi andar, mirar, cotidiano, de esta geografía. Ciudad invisible, por tanto, que oculta su propia clave de inteligibilidad a plena luz de día.

Me pregunto: ¿Existió algún patrón en los primeros trazos urbanos de los jumétricos españoles que ponga en evidencia el estado del saber no sólo de la hispanidad, sino también nahua? ¿Influyó de alguna manera la gran Tenochtitlan en la posterior traza urbana de la Ciudad de México? Si se me va a juzgar, que sea por ignorante.

Ha dejado de llover afuera del Salón España, aquí en República de Argentina esquina Luis González Obregón. Este edificio perteneció al Antiguo Convento de la Enseñanza. Mucho se sigue aprendiendo en estos rumbos. Tal vez llegó el momento de ignorar las elucubraciones y entrar una vez más al laberinto de línea recta, porque siempre hay que volver a entrar. A ver a dónde llegamos en mi andar rumbo al Templo Mayor, en busca de tan sólo una breve respuesta.

44centro…8mayo2013…destinos…foto: yadin xolalpa

Imagenes para Especial de Destinos de los lugares con mas abolengo y tradicion en el centro historico en la imagen la Cantina.

Entierro

Un halcón da el pitazo y los ambulantes pegan la carrera escondiendo sus chucherías dentro de bolsas que ellos mismos diseñaron. Jalan de un cordón y lo que fue un mantel se transforma en saco. Perseguidos y perseguidores. Ambulantes y policías. ¿Qué tributo le deben al señorío central? Frente al Templo, en la explanada, los danzantes se preparan; ya tañen y cascabelean, baten las plumas de sus airones; alguien suena el caracol; tiembla el aire. Sobre el suelo, las reliquias en el tianguis de artesanías: réplicas del Templo, cuchillos de obsidiana, dioses que el ser humano moldeó de barro.

Al gringo le escupen en el pecho la mezcla de hierbas, y del incensario asciende el humo de copal. Antes, el chichicastle calmaba los nervios mediante azotes de envés en la rodilla. También servía de alimento para los guajolotes. ¿No será ése un hechicero de los que adivinan con cordeles, «amante de la oscuridad y el rincón», heredero de la misma escuela que los falsos sabios tenochcas? O, quizá, ¿correrá en línea directa la sangre de algún tlamatinime por sus venas?

El organillo a lo lejos. La misma voz ronca: «¡Lo que guste cooperar!» Y un juguetón jaguar ruge entre nosotros, mediado el día, bajo el sol tímido que aún renace en el oriente, y que al caer la noche alumbrará, una vez más, la región de los muertos. No hay sombra que me siga.

A simple vista quedan sólo vestigios de lo que el Templo fue. A pleno día, en 1524, los conquistadores intentaron enterrarlo. Carlos V dio la orden. Hernán Cortés cumplimentó la real instrucción y promovió, desde su acuartelado palacio, la edificación de una iglesia que ellos mismos llamaron «Mayor». Para construirla, reciclaron las piedras del Templo. De las florestas y pedregales trajeron roca y madera los esclavos. Arco adintelado, vano a medio punto; capitales y refinamientos. La capilla entró en funciones en 1526.

En nombre de su Dios, los que vinieron por el mar asesinaron a los antiguos mexicas en sus propias casas. Violaron a las mujeres, en nombre de Él. Se dice que apilaban a los muertos en largas piras cruciformes. Las llamas debieron alcanzar varios metros de altura.

Aves de fuego y escarlata, serpientes emplumadas, ídolos duales vencidos en nombre de una deidad tautológica y romana. Bestias como sus bestias, los españoles remacharon con el hierro los tomillos, el quelite, el chicalote. Los templos piramidales, descuadrados. ¡Ay de las chinampas, de las fibras incrustadas de jade e hilo de oro! Adiós a la filosofía náhuatl, al «flor y canto» de los sabios.

Los franciscanos y dominicos no sabían de números o símbolos sagrados; tampoco intuían la repetición de soles y llenaron de monotonía los vestigios, las insignes inscripciones. Mataron al demonio oculto en la piedra, en los almanaques calendáricos de gran exactitud que ellos no entendían.

—Hallámosles grande número de libros —dijo fray Diego de Landa—; y porque no tenían cosa en que no hubiera superstición y falsedades del demonio se los quemamos.

Quisieron desmantelar el tiempo desde el Perú hasta la Nueva España, pasando por los reinos de Nicaragua y Guatemala, tierras de flores ladeadas, frutas ondulantes, donde quedó nadie para reclamar nada.

—Entraban en los pueblos y no dejaban niños ni viejos —confesó el padre Bartolomé de las Casas—, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos.

—Eran asesinos, padre.

—Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría al hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete o le descubría las entrañas.

—Y tahúres.

—Tomaban las criaturas de las tetas de las madres, por las piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas.

—Extirpadores.

—Hacían unas horcas largas, que juntasen casi los pies a la tierra, y de trece en trece, a honor y reverencia de Nuestro Redentor y de los doce apóstoles, poniéndoles leña y fuego los quemaban vivos.

—Y católicos, padre.

—Por uno de ellos que los indios matasen, habrían ellos de matar cien indios.

Poco a poco fue muriendo todo. Hombres y niñas. Mujeres y niños. Todos asesinados en plena vida. Todo muerto. Enterrado, conforme a la tradición.

Todo salvo las palabras–recuerdo, que no perecieron bajo el peso de la cruz. Poetas, sabios, cronistas y preservadores del pasado: se empeñaron en salvaguardar las memorias de lo que había acontecido, en códices, en pinturas, en los libros de los años según relata Tezozomoc:

Nunca se perderá, nunca se olvidará

lo que vinieron a hacer,

lo que quedó asentado en los libros de pinturas,su renombre, sus palabras–recuerdo, su historia.

«Palabras–recuerdo» en esta ciudad sagrada. Hoy, las ruinas del Templo rompen a diario la continuidad de la urbe; surgen como una remota falla en la tierra, la huella fuera de lugar en este sendero normalizado por el andar cotidiano de cientos, miles de personas, desde hace siglos. Su presencia desde el mirador resulta escandalosamente llamativa e indicial. Luce extraña la quietud embalsamada. El paseante se detiene; efímero flâneur enfrentado al tiempo largo de la historia. ¿Qué ves en las ruinas?

Como las raíces casi nunca permanecen a la vista, con la salvedad de algunos tipos de orquídeas, al paseante no le queda más que indagar en los espacios vacíos; imaginar, quizá, con los ojos cerrados, y resolver uno que otro crucigrama en el aire mientras camina rumbo al metro Zócalo/Tenochtitlan bajo un cielo que parece ciénaga.

Vuelvo a casa derrotado, con más dudas. ¿Cómo hacer hablar a los silencios, a los edificios en blanco? ¿A la usanza de los antiguos mexicas, echando luz de una gruesa tea que, al iluminar, no ahuma?

Desde la Sala de Conciertos Tepecuícatl, en el norte de la Ciudad de México, hasta el Museo Anahuacalli, en el [...]

Les confieso que casi lo pasé por alto. En junio de 1955, el joven ingeniero Lino González Mercado escribió en [...]