Al acompañar los pasos solitarios de un sofisticado flâneur, o la salida matinal de una dama de sociedad que va a comprar flores, o el deambular de un burgués cualquiera en un 16 de junio cualquiera, recordamos que una de las más bellas enseñanzas del siglo pasado es que tanto los libros se pueden habitar como las ciudades se pueden leer. La literatura modernista tuvo a la gran urbe como uno de sus intereses centrales, o quizá, digámoslo sin timidez, como su tema más importante, del cual todos los demás pueden abrevar. Por la complejidad de su existencia y estructura y a su capacidad de abarcar tanto -la agitación diaria, la soledad, el ruido, los lugares abiertos y escondidos, la impermanencia, la belleza y el horror combinados, las pequeñas cosas cotidianas, la ambición, las transformaciones sociales, entre muchos otros rostros de la vida- se reconoció a la ciudad como veta inagotable de metáforas para cualquier narrativa. Escenario, personaje, tema: una metrópolis puede ser las tres a la vez. Es un universo que es más que la suma de todo y todos los que contiene.

Por ejemplo, la ciudad y el amor: he ahí una dupla importante que demuestra cómo, a través lo literario, la ciudad puede disolver, en los relatos que ocurren en ella, tanto el sentimiento mismo como los lugares en que se escenifica y los cuerpos que ensalza o llaga. ¿Quiénes son los verdaderos amantes en Rayuela de Cortázar? ¿Son el hombre y la mujer que igualmente se encuentran y pierden en el laberinto de las calles? ¿Son Oliveira y la ciudad París, o el lector y la multitud de imágenes parisinas que lo asedian en el texto, o el mundo de París y el mundo de Buenos Aires en los que podemos vivir al mismo tiempo en una sola lectura? “Una ciudad se convierte en un mundo cuando amamos a alguno de sus habitantes” es la cita que sostiene el portentoso edificio de El cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. A través de los volúmenes de esta novela, definida como “una investigación sobre el amor moderno”, la sensaciones inducidas por el antiquísimo puerto -donde coexisten todas las culturas mediterráneas y mucho más de dos sexos- encuentran su correspondencia con los aromas de la infatuación, desde los más delicados a los más intoxicantes.

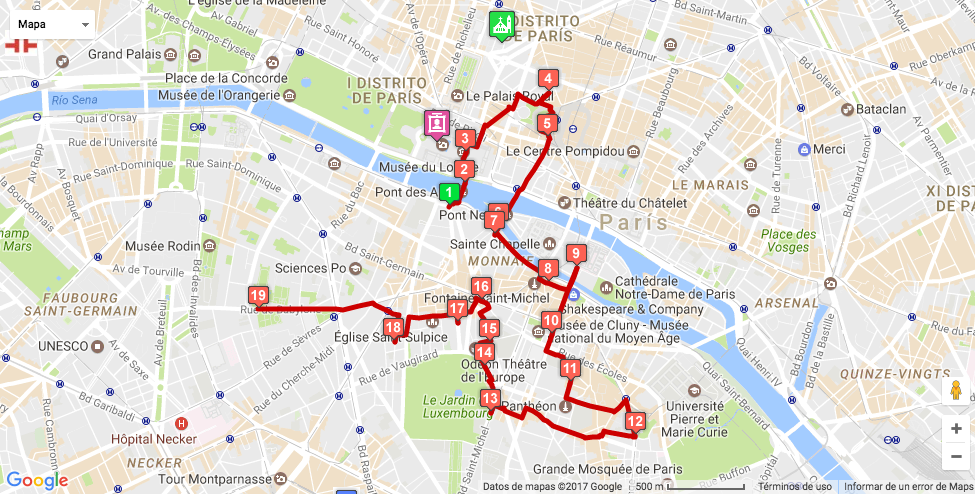

Ruta “Rayuela” del Instituto Cervantes de París

Ruta “Rayuela” del Instituto Cervantes de París

La ciudad puede ser una amante, y además, o bien por ello mismo, una escuela. En La plenitud de la señorita Brodie de Muriel Spark, la Edimburgo de los años treinta es el escenario de la educación de seis jóvenes mujeres en flor. La altiva profesora Jean Brodie, admiradora de todo lo italiano (incluido Mussolini) se impone la tarea de definir estas mentes núbiles en cuestiones de arte, belleza, alta cultura y esnobismo. La vieja ciudad, aunque generosa por naturaleza, será testigo impávida de un acto desleal, por parte de una de las discípulas, que romperá este romance perfecto à sept: la traición como primer gesto de la vida adulta. Otro telón de fondo para una iniciación es la Lima árida y tristona de la de los ocho muchachos en La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Siempre nos quedará la duda, al final de esta novela, de dónde termina el colegio militar Leoncio Prado en que están inscritos sus personajes y dónde comienza el resto de la ciudad: la sociedad limeña toda (y la peruana, y la latinoamericana) está reflejada en esas aulas de brutalidad castrense.

Una de las rutas realizadas por Daniel Quinn en City Of Glass de Paul Auster

Una de las rutas realizadas por Daniel Quinn en City Of Glass de Paul Auster

Una ciudad puede ser un infierno o un edén, o ambas regiones alternadamente, dependiendo de la ciudad interna de quien narra o es narrado. Bien se sabe que la Quauhnahuac de Bajo el volcán de Malcolm Lowry es una representación del Hades en la tierra, vivido desde la perspectiva de un cónsul borracho que se destruye a sí mismo con el único placer que le queda a la mano. Y si bien hay infiernos que algunos buscan deliberadamente, hay paraísos que otros, despistados, encuentran por casualidad: tal es el caso de los viajeros ingleses de Un cuarto con vista de E.M. Forster, que descubren las puertas del paraíso en la arrobadora Florencia, una vez sacan las narices de la guía Baedeker que los guía diligentemente por los lugares turísticos de rigor.

Intentar abordar todas las metáforas posibles para las ciudades sería inútil en este espacio reducido, pero he ahí la invitación para hacerlo como uno prefiera, ya bien libremente o con método, como lo hace Calvino en sus Ciudades invisibles. Una sola ciudad, Nueva York por ejemplo, puede ser un acertijo siempre cambiante, como lo prueba la trilogía austeriana, o una maliciosa trampa tanto para los que ignoran sus leyes como los que siguen el reglamento con demasiado cuidado -así lo atestigua La edad de la inocencia de Edith Wharton- o un desbordado parque de diversiones, como en La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe.

No queda más que recordar que toda urbe está en realidad hecha de espejos y, nos haya tocado vivir en ella o no, elegimos de acuerdo a nuestro sueño en cuál de estos espejos nos miramos.