Goeritz escrito. 110 años del natalicio de Mathias Goeritz.

Actualmente en México, la obra realizada por el artista Mathias Goeritz es percibida mayormente con aceptación, reconociendo en ella una [...]

9 septiembre, 2025

por David Lozano Díaz

Crédito: César Béjar

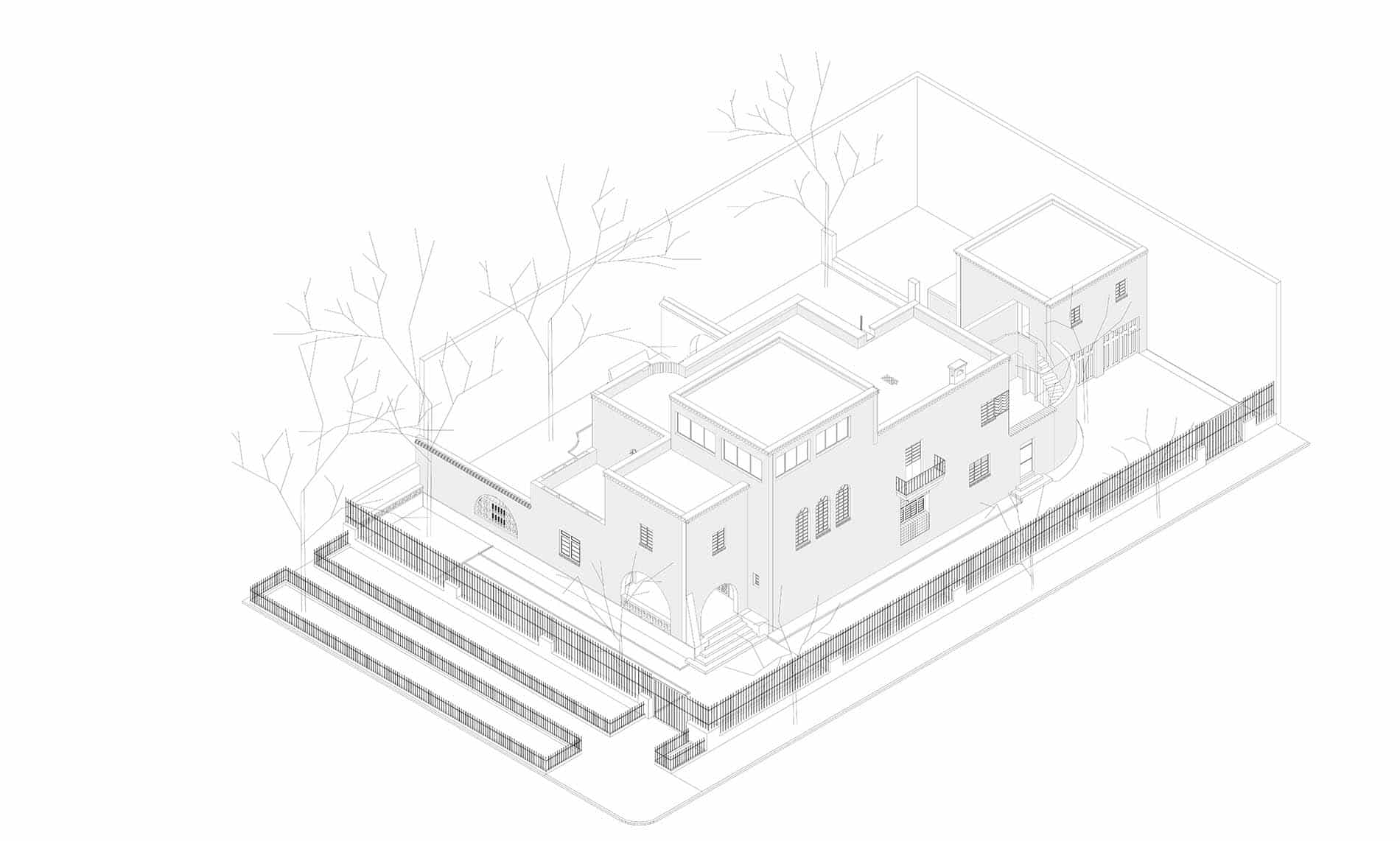

Uno de los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura regionalista de Guadalajara es la Casa Aranguren realizada por Pedro Castellanos Lambley, ingeniero-arquitecto que suele ser ignorado dentro del estudio de la historia de la arquitectura moderna tapatía, ya que es cubierto por la sombra de sus colegas y amigos contemporáneos Ignacio Díaz Morales, Rafael Urzúa Arias y desde luego Luis Barragán.

Esta casa diseñada en 1937, ubicada en el corazón de la Colonia Americana, pero construida de 1939 a 1940, forma parte de la espiral constante de proyectos en los que su autor solía ir y regresar a explorar distintos lenguajes arquitectónicos integrándolos de modos diversos en cada nueva obra. Esta experimentación irónicamente hacía que algunos de sus colegas no lo consideraban parte de su movimiento, pues no se comprometía con el lenguaje regionalista.

Esta arquitectura, o estilo de arquitectura mexicana, como Urzúa señaló se llamaba, nació de la visión de Barragán por retomar ciertos orígenes de la arquitectura mexicana al integrar la arquitectura mediterránea, la islámica de la Alhambra, la inspiración de los libros del artista Ferdinand Bac, junto con la arquitectura novohispana, su mano de obra y materiales artesanales. El movimiento inició aproximadamente en 1926 y comenzó a decaer con la partida de Luis hacia la Ciudad de México a finales de 1935.

Los protagonistas de este lenguaje mantuvieron con cierta pureza el estilo los primeros 8 años en que se desarrolló, pero con la fuerza con que la arquitectura moderna se fue integrando en la imagen urbana de Guadalajara, esta pronto comenzó a influir en la abstracción de los volúmenes y disminución del ornamento de las obras con aspiración nacionalista, que solían ser bastante decorativas y de formas con ciertos convencionalismos locales.

En ese momento se desarrolló la Casa Aranguren, pues la disposición de los elementos en su diseño son parte de una integración regionalista y funcionalista, logrando una mediación coherente lo que evidencia la capacidad de síntesis de Pedro Castellanos. Sus volúmenes se encuentran bien definidos, con aplanados lisos, pero sus muros son de adobe y rematados con una cornisa de ladrillos dispuestos en diagonal a lo largo de sus fachadas, mientras un muro que divide el jardín exterior del interior es rematado con teja verde.

Las ventanas, en su mayoría son de ángulos de hierro con una proporción rectangular vertical dividida en segmentos horizontales. Dos balcones, uno hacia la calle poniente y otro hacia el jardín interior, son de herrería, así como sus puertas. También hay un par de ventanas en la planta baja con marcos de madera pintadas de rojo, una de ellas con un guardapolvo de azulejos naranjas vidriados. Además, por la fachada poniente un grupo de tres ventanas con arco elevadas, iluminan el salón a doble altura que cuenta con la escalera que comunica los dos niveles originales de la casa, donde los espacios todavía son secuenciales, destinando una habitación para cada uso.

Por más de 70 años, la casa había funcionado como tal, pero finalmente fue vendida y adquirida en 2017. Afortunadamente, su nuevo propietario, preocupado por conservar una obra tan importante, contrató al arquitecto Luis Aldrete quien a su vez invitó a Francisco Gutiérrez de CoA Arquitectura para que realizaran la restauración, y sin perjudicar el diseño original y su esencia, propusieran un nuevo uso para este lugar.

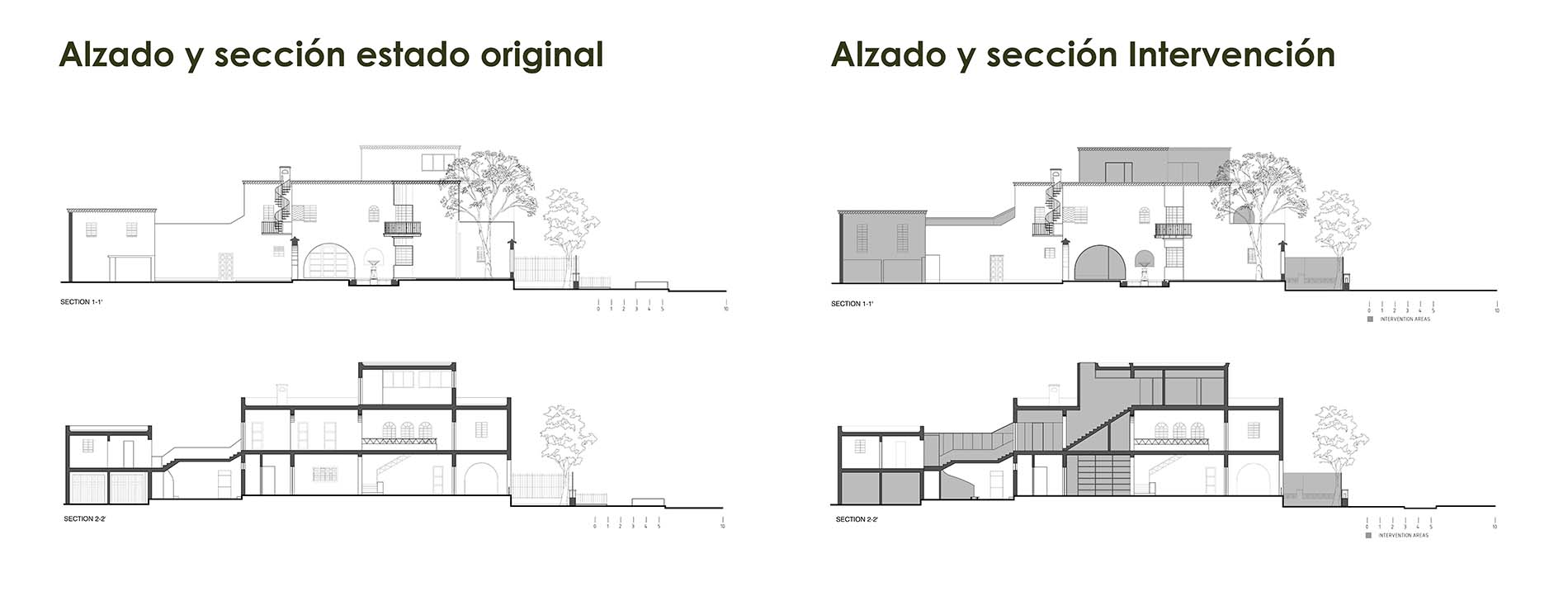

Descubriendo que realmente había sido poco lo que se había modificado a lo largo de la vida de la casa, se adecuó cuidadosamente el proyecto para oficinas. Ciertas puertas y vanos de comunicación entre habitaciones en planta baja y alta se tapiaron dejando una ranura en la silueta de estas como testigo de su ubicación. También los pisos se homogenizaron pues había una gran diversidad contrastante. Se seleccionó un diseño de piso de pasta y se aplicó para darle sentido de unidad a los espacios.

Las puertas de madera originales que permanecían fueron restauradas, pero el resto tuvo que ser rediseñado con hojas de metal preoxidado para contribuir al aspecto madurado que se quiso conservar en ciertos elementos. Lógicamente las instalaciones se renovaron y la iluminación se actualizó con lámparas de diseño contemporáneo.

La iluminación natural de las habitaciones en general era buena, excepto por la habitación que mira hacia la esquina de la fachada norte y del poniente, pues apenas dos ventanas pequeñas servían a este espacio. En el muro oriente, donde tenía un closet, se abrió una puerta de marco de hierro con una hoja de vidrio para permitir mejor iluminación y un acceso directo a la terraza que ahí se encuentra.

Otro cambio importante fue el del tercer nivel, cuyo volumen original había sido modificado años después de su construcción original. Este había sido adaptado como taller y tenía demasiados ventanales. Estos fueron cerrados y se abrieron 3 puertas con vidrio amplias para que el espacio tuviera una correcta iluminación. Junto a esta habitación se construyó una oficina con muros de concreto que replican la textura de la cornisa de ladrillo.

Con la ayuda de un levantamiento realizado décadas atrás, se observó que el murete perimetral originalmente tenía un remate de ladrillos dispuestos en diagonal, de manera que generaban siluetas triangulares, esto como referencia a la arquitectura vernácula del sur de Jalisco. Se decidió volver a colocar el remate y se les dio un tratamiento a los ladrillos para que pareciera que estos nunca dejaron de estar ahí.

En el pórtico de entrada hay un barandal que replica el remate de ladrillos, mientras que, del extremo izquierdo de esa fachada, hay una celosía con un diseño similar, evocando una atmósfera regional. Por sus formas y proporciones, se pensaría que están hechos de madera, pero al intervenirlos se descubrió que eran de concreto, permitiéndonos ver que, por parte de Castellanos, no había una intención purista del uso de ciertos materiales, siempre que se cumpliera con la función del elemento.

La celosía, que también replica un diseño de madera torneada como en las ilustraciones de Ferdinand Bac, permite desde la banqueta, tener una mirada sutil hacia el jardín interior, provocando sensaciones de misterio y embrujo, tal como su amigo Luis Barragán señalaba que la arquitectura contemporánea estaba perdiendo. Los jardines, protagonistas de los paisajes de Bac y de Barragán, encuentran en esta casa uno de los ejemplos más exitosos de este movimiento.

Se destinaron suficientes jardineras para que existiera vegetación exuberante que creara un espacio de aislamiento del exterior. Vegetación que fue reinterpretada con la intervención, pues con el tiempo ciertas plantas ya habían desaparecido. Gracias a la petición del nuevo propietario, la fachada que mira al jardín se conservó intacta, con todo y sus enredaderas. Solo el espacio que solía ser terraza se convirtió en oficina confinándolo con el mismo diseño de herrería en las intervenciones de los niveles superiores.

La restauración de Casa Aranguren, terminada en 2020, es solo un ejemplo más de las alternativas que existen por conservar el patrimonio arquitectónico del siglo XX con intervenciones respetuosas del diseño original, que solo hace cambios específicos para que la nueva función se permita y con ello prolongar la vida de la herencia colectiva de la ciudad. Y de esta manera, una obra más de Pedro Castellanos Lambley puede seguir contribuyendo a la historia permaneciendo.

Actualmente en México, la obra realizada por el artista Mathias Goeritz es percibida mayormente con aceptación, reconociendo en ella una [...]

De los reconocidos nombres de arquitectos mexicanos del siglo XX suele haber interés por conocer más allá del profesional. Se [...]