Hugo González Jiménez (1957–2021)

Hugo González Jiménez nació en Guadalajara en 1957. Se inscribió en la Escuela de Arquitectura del Iteso hacia 1975 y [...]

16 abril, 2016

por Juan Palomar Verea

Esta fue la sentencia que André Breton espetó, muy famosamente, a la cara del arte contemporáneo. A un arte aburguesado, convencional, conformista, un arte que había dejado de cumplir su función cabal: entregar la belleza. Por eso llamó a la convulsión: una violenta reacción del cuerpo frente a un mal que lo ataca. A un arte que subvirtiera el estado de cosas, que apelara a lo más hondo y lo más inesperado, que, por medio de una calculada violencia estética, recuperara el purificador e indómito imperio de lo bello.

Nuestra arquitectura, nuestras ciudades se convulsionan ahora. Pero con otras convulsiones: las del organismo asqueado e incapaz de seguir funcionando plenamente frente a las circunstancias de la injusticia, la codicia, la pretensión o la llana estupidez. Convulsiones, estertores de un cuerpo agotado, gesticulaciones descoyuntadas de una civilización inmersa en el extravío.

Las ilustraciones prácticas de lo anterior están allí: ciudades desastradas y cubiertas de la lepra de la fealdad, de las pústulas de la miseria o de la opulencia insultante, de la segregación, de la contaminación en todos los órdenes. Y yéndonos a intervenciones puntuales, en donde tal vez los arquitectos –como sería su obligación- pudieran indicar caminos de salida ¿qué es lo que nos encontramos con harta frecuencia? Pequeños arrebatos que se convulsionan lastimosamente por llamar la atención, por ser “nuevos”, por hacer grotescos alardes de tecnología, de materiales, de despliegues formales amanerados. Con esto, en mayor o menor medida, se busca por esos arquitectos “estar a la moda”, constituirse en “vanguardia” de un tropel de borregos que avanzan hacia la nada.

Basta darse una vuelta por ciertas obras “nuevas” de la ciudad, basta con recorrer las desastradas periferias o los “cotos”, basta con usar un rato el googlemaps… Se dirá que ante este desastre el término “convulsión” es excesivo: se trata de pequeñas y agotadas convulsiones de un oficio –el de hacer ciudad y arquitectura, que es lo mismo- extraviado.

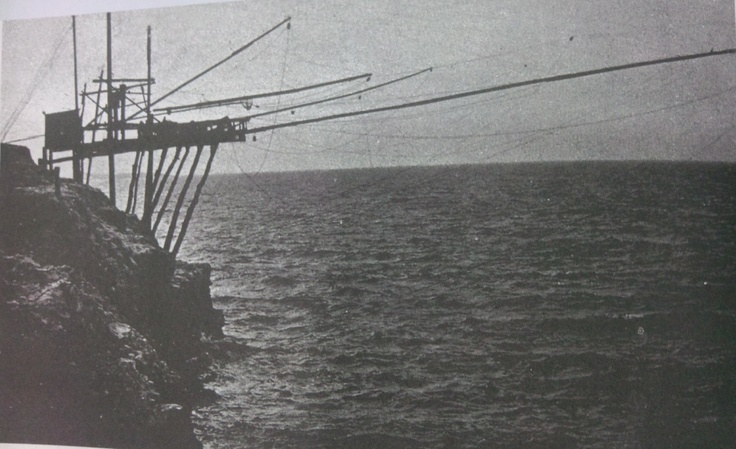

Cuando en 1964 Bernard Rudofsky publicó un pequeño libro que se llama Arquitectura sin arquitectos, provocó una verdadera convulsión en los medios arquitectónicos más lúcidos y atentos. He allí una patente, palmaria, insolente demostración de que la arquitectura realizada por la gente, con lógica, economía y limpieza, es infinitamente superior y mucho más bella que las producciones convencionales de los arquitectos domesticados y obedientes a los usos “modernos”.

Esa arquitectura, desnuda, esencial, hermanada con su cultura y su medio natural es la convulsión deseable. Es una llamada a retomar el oficio del arquitecto, de la fabricación de las ciudades, desde la raíz: volverlo al revés, enderezarlo. Volver a la belleza, la justicia, la sencillez, la solidaridad urbana. Por eso, en nuestros viciados ambientes arquitectónicos, apestosos a egos, vanidades e ignorancias, debe circular de nuevo el aire de la belleza profunda y esplendente. De una belleza que, ante este estado de cosas, ante este tan enfermo cuerpo social y profesional, será convulsiva o no será.

Hugo González Jiménez nació en Guadalajara en 1957. Se inscribió en la Escuela de Arquitectura del Iteso hacia 1975 y [...]

El muy famoso en su tiempo Pelón de la Mora fue un arquitecto de excepción, un humorista consumado y un [...]