“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

7 julio, 2017

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

La arquitectura es el arte que dispone y adorna los edificios levantados por el ser humano para el uso que sea, de modo que la visión de ellos contribuya a su salud mental, poder y placer. Es muy necesario, al comienzo de toda investigación, hacer una cuidadosa distinción entre Arquitectura y construcción.

John Ruskin

La diferencia entre arquitectura, entendida como arte, y la mera construcción es una diferencia que atraviesa y articula a la arquitectura como disciplina de parte a parte a lo largo de toda su historia. Boullée, en su breve tratado Architecture, essai sur l’art —escrito a principios del 1790— se pregunta “¿qué es la arquitectura? ¿Debería acaso definirla, con Vitruvio, como el arte de construir?” Para responder tajante: “No. Esa definición conlleva un error terrible. Vitruvio confunde el efecto con la causa. Hay que concebir para poder obrar.” Si bien VItruvio menciona que las partes de la arquitectura son tres: la construcción (aedificatio), la fabricación de relojes solares (gnomonice) y la de máquinas (machinatio), su concepción de la construcción no excluye, como supone Boullée, la concepción. En el capítulo primero del libro segundo, Vitruvio explica el origen de la construcción a partir del acuerdo original entre los primeros humanos, quienes, dice, vivían “como animales en los bosques y en las cuevas.” Cuando, accidentalmente, unas rajas secas prenden en llamas y, tras dominar su miedo, descubren las bondades del fuego y se dedican a cuidarlo, en eses “concurso de la humanidad” surge el lenguaje y, por tanto, la posibilidad del sentido. Esto, sumado al hecho de andar erguidos y poder manipular cosas, los ayudó a construir sus refugios (tecta) imitando a los animales. “Entonces, observando los de otros y sumando a sus ideas (cogitationibus) nuevas cosas cada día, produjeron mejores tipos de albergues.” La diferencia entre Vitruvio y Boullée no es tanto, pues, la concepción o su falta, sino su orden. Para Vitruvio la reflexión es una parte necesaria pero imbricada en la acción: es el paso ineludible entre la fabricación de algo y la siguiente vez que se emprende una construcción; la suma de cosas nuevas a las ideas —no de ideas nuevas a las cosas. Para Boullée, en consecuencia con su momento histórico, la concepción es un paso anterior y privilegiado en relación a la construcción:

“Nuestros primeros padres —dice— no construyeron sus cabañas sino después de haber concebido su imagen. Esa creación que constituye la arquitectura es una producción del espíritu por medio de la cual podemos definir el arte de producir y llevar a la perfección cualquier edificio.”

Medio siglo después de Boullée, Ruskin, en sus Siete lámparas de la arquitectura (1840), repite el mismo esquema: “es muy necesario, al comienzo de toda investigación, hacer una cuidados distinción entre Arquitectura y Construcción.” Y en una nota al pié aclara que esa distinción “un tanto rígida” es “perfectamente precisa”: “es la suma del arche mental —en el sentido que usa la palabra Platón en sus Leyes— lo que separa a la arquitectura de un nido de avista, una madriguera de ratón o una estación de trenes.” Idéntica distinción —excluyendo la estación— a aquella famosa que hará Marx, tres décadas después, en El Capital, al comentar que “una araña lleva a cabo operaciones que se parecen a las de un tejedor y una abeja avergüenza a muchos arquitectos en la construcción de sus panales. Pero lo que distingue al peor arquitecto de la mejor abeja es esto: el arquitecto levanta su estructura en su imaginación antes de erigirla en la realidad.” Casi cien años después de Marx, Jacques Lacan, en su texto En memoria de Ernest Jones: sobre su teoría del simbolismo, habla —en referencia metafórica a la teoría de Jones como algo más que una mera construcción— de aquello “que distingue a la arquitectura del edificio: o sea, un poder lógico que ordena la arquitectura más allá de lo que el edificio soporta de posible utilización. Por eso —continúa— ningún edificio, a menos que se reduzca a la barraca, puede prescindir de ese orden que lo emparienta al discurso. Esa lógica no se armoniza con la eficacia sino dominándola y su discordia no es, en el arte de la construcción, un hecho solamente eventual.”

Esta metáfora arquitectural, como la llama Denis Hollier, hace de la arquitectura “aquello que en un edificio no refiere a lo construido, sino aquello por lo que la construcción escapa al espacio puramente utilitario, aquello que tendría en sí de estético.” Aquello que Mark Wigley llama a su vez la traducción arquitectónica: “la arquitectura es, como si fuera, la traducción de una construcción que representa la construcción en si misma como completa, segura y sin divisiones.” Para el arquitecto, pues, en palabras de Boullée, “el arte de construir no es más que un arte secundario.” —un arte secundario que vendrá a ser redimido, es decir: recubierto, por el arte primordial que es la arquitectura. Boullée dice que es conveniente definir a la construcción “como la parte científica de la arquitectura” o, en los términos de O’Gorman, la parte técnica —dividida, como ya vimos, en construcción y distribución— que, sin el suplemento de la expresión y la fantasía, no llega a ser arquitectura, quedándose en simple ingeniería de edificios.

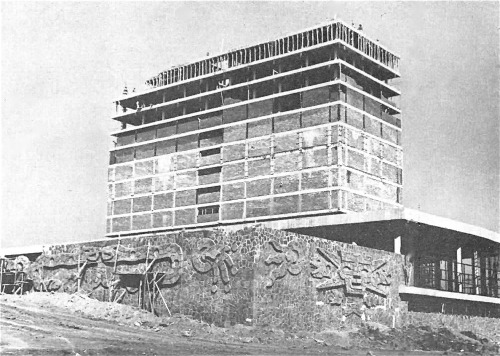

En una entrevista de 1970, a la pregunta de cómo surgió la idea de recubrir los muros con mosaicos de piedras de colores, O’Gorman responde:

“Fue una experiencia muy importante y tiene su origen cuando en 1944 o 1945 le construí al maestro Diego Rivera su casa-estudio en un terreno del Pedregal de San Pablo Tepetlapa que denominó Anahuacali, que significa casa sobre la tierra entre dos mares. Durante la construcción, el maestro Rivera me planteó el problema: ¿cómo le vamos a hacer para que no se vean las estructuras de concreto?”

En otras palabras, lo que Rivera cuestionó fue la manera de hacer que la arquitectura fuera visible logrando al mismo tiempo volver invisible la mera construcción. Este acto de desaparición y aparición simultáneas suponía la reintegración a la arquitectura de las otras artes —la pintura y la escultura específicamente— que a lo largo de toda la historia, habían sido una unidad —fracturada y desmembrada por las vanguardias europeas de principios del siglo XX. En un texto titulado Un pintor opina, Diego Rivera afirmó que en la arquitectura prehispánica mexicana —como en cualquier otra arquitectura premoderna— “no se podía delimitar dónde terminaba ni dónde principiaba la escultura y la pintura que formaban, con la construcción misma, un todo armónico totalmente integrado en su plástica.” La influencia sobre O’Gorman de las opiniones de Rivera —a quien consideraba, junto con José María Velasco y Frida Kahlo uno de los tres mayores pintores de México— era notable. Ambos criticaban al funcionalismo. “Una arquitectura —afirmaba Rivera— como destinada que está a seres humanos, no es realmente funcional si no provee a las necesidades del aparato endocrinosimpático de ellos, tan importantes como las del aparato digestivo, es decir, a la necesidad de emoción estética por medio de la presencia de lo que llamamos belleza y que son las condiciones armónicas capaces de provocar aquella emoción en el ser humano.” Ambos consideraban —pese a las casas qeu el primero le había construidio al segundo en su etapa de funcionalista radical— que esa tendencia no sólo era una reducción, si no es que una amenaza mayor a la arquitectura en general, sino en especial a las tradiciones artísticas y culturales mexicanas. El peso de las ideas de Rivera en O’Gorman puede medirse comparándolas con aquellas expresadas por el pintor americano Ben Shahn, quien en 1933 fuera asistente de Diego Rivera en la realización de los murales del Rockefeller Center, y que —según refiere Eric Lum— en un simposio sobre cómo combinar arquitectura, pintura y escultura afirmó que la “arquitectura había perdido su espíritu expresivo en la era moderna con su énfasis en el funcionalismo científico.”

Curiosamente, las críticas de Diego Rivera y Juan O’Gorman coincidían con las que hacían tras la Segunda Guerra muchos reconocidos arquitectos internacionales, incluido el mismo Le Corbusier, al funcionalismo radical ya su versión corporativa: el Estilo internacional. En 1947, en el séptimo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, Siegfried Giedion escribía sobre las actitudes de los arquitectos frente a la estética:

“El CIAM está preocupado por aquellos problemas que apenas emergen en el horizonte. En 1928 era la industrialización de los métodos de construcción; luego la estandarización, luego el desarrollo de la planeación contemporánea de ciudades. Ahora conscientemente damos un paso más, un paso hacia un asunto acaso intangible: los problemas estéticos o, como prefiero decir, la expresión emocional.”

Sin embargo, ni O’Gorman ni Rivera estaban dispuestos a sumarse en sus críticas al funcionalismo a quienes consideraban, de cierto modo, los enemigios. Rivera decía que la arquitectura de Le Corbusier —de quien afirmaba haber sido camarada “desde antes que fuera arquitecto, cuando era pintor de no mucho talento”— era para dandys, que su doctrina no representaba nada para la arquitectura moderna, que ninguno de sus conocidos cinco puntos doctrinarios tenían aplicación, para rematar calificando al arquitecto suizo como reaccionario. Para O’Gorman, “la arquitectura escueta y abstraccionista del estilo Le Corbusier u otra cualquiera importada a México,” era necesariamente ajena a los “gustos e intereses” de la mayoría de los mexicanos: “el puritanismo suizo de la arquitectura de Le Corbusier es exactamente la antítesis del arte plástico en México.” Este desprecio por Le Corbusier y sus epígonos va acompañado por una admiración inversamente proporcional por las ideas y la obra de Frank Lloyd Wright, a quien Rivera reconoce como “su maestro.” O’Gorman lleva la oposición entre los dos arqutiectos aun más lejos en lo que parece una confesión de culpas:

“Por lo que a mi personalmente toca, quiero afirmar aquí que entre los años de 1926 y 1935 trabajé activamente por la implantación del funcionalismo en México, tomando como modelo para mi propio trabajo la arquitectura de Le Corbusier; lo que por una parte demuestra la falta de real orientación y lo vacuo de nuestra enseñanza académico-universitaria y, por otra parte, mi propia falta de talento, pues estuvo a mi alcance el conocimiento de la obra de Frank Lloyd Wright, que por entonces ya era la expresión actual de nuestra propia tradición. De este grave error me di cuenta por el año de 1938, en el que dejé la arquitectura para dedicarme a la pintura.”

De la construcción de muros pintados al fresco en colores fuertes bajo la influencia de Le Corbusier en las casas de Diego y Frida en San Angel Inn a la construcción de murales escultóricos en su casa de San Jerónimo en 1948, resultado “de la aplicación de la teoría orgánica en México y de las enseñanzas que se desprenden de la gran obra de Frank Lloyd Wright” —la única contribución de O’Gorman, según sus propias palabras, “dentro del ineludible camino hacia el realismo en arquitectura”—, O’Gorman teje, con ayuda de las ideas de Rivera, su concepción de la arquitectura como arte y, más aún, como arte nacional, a partir de la diferencia entre mera construcción —ingeniería de edificios— y lo propiamente arquitectónico —la decoración. En otras palabras, a partir de la oposición entre el muro y el mural.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]