1 octubre, 2020

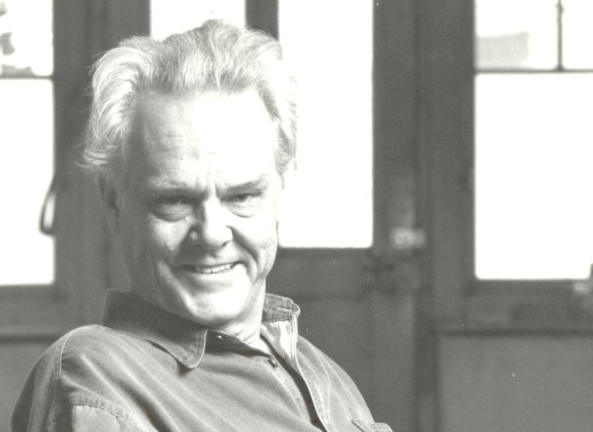

por Humberto Beck | Twitter: humbertobeck

Caminar es echar raíces

De diversas maneras, la vida y obra de Jean Robert (Moutier, Suiza, 1937) evocan el principio que dio título a Echar raíces (L’Enracinement), de Simone Weil, obra en la que la pensadora francesa buscaba esbozar los principios para la reconstrucción de la civilización europea después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Y no es solo que, en sus ideas y sus actos, Robert se haya propuesto imaginar otros modos de concebir la convivencia después otra forma de devastación –la que trajo esa empresa pacífica, aunque perturbadora de la naturaleza y de las relaciones sociales, que es el desarrollo–, sino que éstos han encarnado, en varios planos y ámbitos, una potente voluntad de arraigo.

En Jean Robert, las particulares raíces de esa voluntad de arraigo no son otras que los pies; y esa voluntad se expresa, ante todo, en el acto de caminar. Su obra como pensador, activista y “arquitecto desprofesionalizado”, se puede concebir desde ese punto de vista: como una serie de derivaciones del acto de caminar –practicarlo, pensarlo, describirlo, teorizarlo, y también creando las condiciones en las que más y más personas puedan ejercerlo. Su crítica de los transportes motorizados y del urbanismo gigantista; su tarea como historiador del espacio, los sentidos y las percepciones; su defensa de los modos de vida comunitarios, tanto urbanos como rurales, frente a las amenazas de entidades que, como las corporaciones transnacionales, son por definición carentes de lugar, meras ocupadoras del espacio, tienen todas como eje orientador una misma inquietud: la vindicación de ese acto a la vez humilde y radical que es caminar.

Genealogías de la caminata

La genealogía del acto de caminar como gesto –ético, estético– se puede rastrear, precisamente, en los orígenes de la modernidad urbana: en el París de las reformas del Barón Haussmann y en unos de los principales testigos de estas transformaciones, el poeta Charles Baudelaire. Desde las reflexiones de Baudelaire, en verso y en prosa, sobre el flâneur y la experiencia estética del paseo por las grandes ciudades, la defensa del caminar se conformó en una suerte de contratradición moderna. En el siglo XX, los surrealistas continuaron este linaje. En libros como Nadja y Los vasos comunicantes, de André Breton, y en El campesino de París, de Louis Aragon, el acto de caminar se presentaba como una actividad abierta a la exploración personal, siempre bajo la clave de la “belleza convulsiva” y lo “real-maravilloso”. Avanzar al ritmo de los propios pies en la urbe era, para los surrealistas, una suerte de autoanálisis de la psique mediante la exposición a los encuentros azarosos con el entorno urbano, como si caminar a la deriva fuera una suerte de caótica lectura de la suerte a través de las señales de la ciudad.

Significativamente, de manera paralela a esta genealogía estética del caminar, apareció también en las calles del París de mediados del siglo XIX otra tradición que resignificaba el espacio público urbano, pero desde un punto de vista político: la de la protesta callejera, ejemplificada de manera periódica por las barricadas de las sucesivas insurrecciones parisinas, desde 1848 hasta 1968. A mediados del siglo XX, Guy Debord y los situacionistas fusionaron ambas tradiciones, la estética y la política, y concibieron el caminar como un acto a la vez poético y sedicioso. Recorrer a la deriva las calles de una ciudad podía ser una “psicogeografía” en la que se revelaran los misterios, no sólo de la psique personal, sino de la mentalidad colectiva. Todavía más recientemente, diversas corrientes tanto del arte contemporáneo –el performance, el arte-objeto– como de la protesta pública han recuperado y reinventado estas tradiciones modernas de la caminata como forma de exploración personal y social.

Jean Robert, peatón

Por sus temas y orientaciones, el pensamiento y el activismo de Jean Robert en torno a la dimensión política y estética del caminar tienen una de sus inspiraciones en estas genealogías. A finales de la década de los 60, en los años de su paso por Holanda, Robert estuvo expuesto, notablemente, al activismo de los Provos, el movimiento anarco-dadaísta que sacudió la vida pública de ese país mediante una lúdica crítica del automóvil y una defensa de la bicicleta como herramienta libertaria y convivencial. Los Provos formularon una serie de “planes” –mitad proyectos de políticas públicas, mitad happenings– que se proponían mejorar diferentes aspectos de la vida de la ciudad y que prefiguraron muchas de las políticas urbanas actuales más progresistas. Es el caso, por ejemplo, del “Plan de la Bicicleta Blanca”, que proponía el cierre de las calles centrales de Ámsterdam al transporte motorizado, así como el primer sistema de bike-sharing del mundo.

Al mismo tiempo, si bien se puede situar a Robert en esta tradición modernista de la caminata, también es cierto que su reivindicación del poder poético y subversivo de los pies cuenta con otros ascendientes. Se podría citar, por ejemplo, como punto orientador de sus reflexiones, la estirpe más honda y antigua del peregrino, esa figura que asume el acto de andar un territorio como una forma de devoción y autoconocimiento. Para el peregrino, recorrer una comarca o país con el fin de alcanzar un destino –Santiago, la Meca o el Tepeyac– representa una forma de organizar el espacio, de otorgarle una orientación cósmica. En un peregrinaje, el espacio entero se vuelve templo, y caminar deviene una forma de plegaria o recogimiento.

Trasterrado Robert en México desde los años setenta e integrado intensamente desde entonces en la vida política e intelectual del país, su reflexión se ha nutrido también de las tradiciones locales mexicanas –y, más específicamente, mesoamericanas– de la raigambre en el lugar, concretizadas, sobre todo, en la milpa. La milpa, como forma de organización de la producción, de la convivencia social y del espacio, es un claro ejemplo de economía en su sentido etimológico de “cuidado de la casa”, así como de apego al terreno. A pesar de su pequeña escala, la milpa supone el vínculo expandido con un orden universal, tal como lo atestigua el ciclo anual de ritos y festividades que giran en torno a la siembra, cosecha y consumo del maíz, desde la Epifanía hasta el Día de Muertos.

De la traición de la opulencia…

De la extensa obra intelectual de Jean, repartida en varios libros y en un sinnúmero de ensayos en cuatro lenguas, se puede destacar, por la convergencia de sus inquietudes, su díptico de libros publicados en francés en los años setenta dedicados a la crítica de los transportes motorizados: La Trahison de l’opulence (La traición de la opulencia, publicado por Presses Universitaires de France, en 1976), y Le temps qu’on nous vole: contre la société chronophage (El tiempo que nos roban: contra la sociedad cronófaga, publicado por Éditions du Seuil, en 1980).

En La Trahison de l’opulence, escrito en conjunto con Jean-Pierre Dupuy, Robert analiza la manera en que el modo industrial de producción y la lógica de la mercancía desfiguran el entorno vital de los seres humanos: el espacio físico y el tiempo de la vida cotidiana. La Trahison de l’opulence, y en especial su segunda parte –debida principalmente a la pluma de Robert– introduce una distinción fundamental entre las nociones de espacio y lugar. El “espacio” es, propiamente, el espacio abstracto, euclidiano, asumido como una suerte de contenedor universal de todos los objetos. En contraste, el “lugar” es siempre singular, “único”, pues siempre está “habitado por personas y poblado por dioses”.

En su libro, Jean ofrece una sugerente fenomenología de la experiencia del lugar para los seres humanos. Lo que caracteriza este lugar, y lo diferencia esencialmente del espacio abstracto, es el habitar; para Heidegger, la “característica fundamental del ser”. Los seres humanos habitan –es decir, convierten un espacio en lugar, dándole una forma– a través de gestos, como, precisamente, el acto de caminar. Mediante los pies, los seres humanos escriben los lugares sobre la “página en blanco” del espacio: la caminata engendra sentido, crea el lugar.

Esto sucede así, porque caminar encarna las características esenciales del movimiento específicamente humano: la existencia de referentes que organizan el espacio; la recurrencia o reversibilidad; la fluidez del pasaje de un lugar a otro –lo que Robert denomina la “conexidad” entre lugares distintos–; la libertad de los itinerarios; la polivalencia de todas estas interacciones con el espacio, así como de los fines del movimiento. Este modo humano de aprehender el territorio implica una pluralidad es espacios, así como una cierta relación orgánica entre ellos; supone también la libertad para adoptar las actitudes de regreso, adición de secuencias de movimiento, y desvío.

En contraposición con este tipo de movimiento propiamente humano se encuentra el movimiento de los transportes motorizados. Para ejemplificarlo, Jean recurre al opuesto absoluto de una caminata: un viaje trasatlántico en avión. El viaje en avión representa todas las características de un espacio vehicular, es decir, un espacio no habitado (ni habitable), sino configurado para satisfacer las necesidades de los transportes: la ausencia de puntos de referencia estables y su concomitante “confusión entre lo fijo y lo móvil”; la irreversibilidad de las secuencias de desplazamiento; el “hermetismo” o ausencia de conexidad entre la “cápsula móvil” que se desplaza y el entorno; la rigidez del itinerario, en el que el pasajero no tiene ninguna capacidad de elección.

El viaje en avión es solo el caso extremo de un mismo género de desplazamientos vehiculares, que abarcan todo el espectro de los transportes motorizados, desde el automóvil privado hasta las redes de autobuses o el metro. Una vez que una ciudad es invadida por el espacio vehicular, incluso los propios peatones tienen que comenzar a concebirse a sí mismos desde las actitudes y expectativas de los vehículos. El espacio vehicular deviene entonces en la “matriz de percepción” del espacio en general. A diferencia del espacio humano, que es “legible” por los pies y por el sentido del lugar, el espacio vehicular es ilegible, solo interpretable mediante las señales de tránsito. Hay en él una “pérdida de sentido”, porque los símbolos son reducidos a signos: los objetos de orientación estables desaparecen y se multiplican los letreros de circulación. El espacio vehicular termina por materializar así la representación abstracta del espacio euclidiano, “que es también –nos dice Robert– la más conforme con la ideología del poder, pero no necesariamente con el espacio vivido de los seres humanos”.

… a la sociedad cronófaga

Le temps qu’on nous vole continúa y profundiza las reflexiones de Robert acerca de los efectos de la movilidad motorizada en la convivencia humana; ofrece, sobre todo, un detallado análisis de los enormes costos de la industria de los transportes en términos de energía, dinero y tiempo. Uno de los principales méritos de la obra es mostrar los límites del razonamiento económico convencional, centrado en la esfera del valor de cambio, pero incapaz de percibir los movimientos materiales y simbólicos más allá de esa burbuja. Parcial, incompleta, llena de puntos ciegos, la economía como disciplina se revela insensible a, justamente, los costos más onerosos de las operaciones económicas.

Robert hace un repaso de estos costos aparentemente invisibles, pero bastante explícitos en la vida cotidiana de todo el mundo. En primer lugar, están los costos sociales (económicos, energéticos y de espacio urbano) de los transportes. En países altamente industrializados, como Estados Unidos, el costo real de un automóvil representa entre 25% y 35% del ingreso total del automovilista. En esos mismos países, los transportes motorizados absorben un tercio de la energía industrial total, además de ocupar entre el 40% y el 60% de la superficie de las grandes ciudades y de generar más del 60% de la contaminación atmosférica.

Están, además, los costos en tiempo de vida. Como casi todo habitante de la Ciudad de México lo sabe, los residentes urbanos tienen que recorrer distancias cada vez más grandes para llegar a sus centros de trabajo o hacer las compras en los supermercados. Ante este problema, la construcción de vías rápidas es una falsa salida: estas pueden mejorar la velocidad de ciertos trayectos, pero no disminuyen, sino que de hecho acrecientan la media de tiempo de los desplazamientos cotidianos. Se trata del fenómeno de la “aceleración cronófaga” o devoradora de tiempo que algunos ingenieros formularon desde los años setenta: “si la velocidad de circulación de una red aumenta 10%, eso provoca tarde o temprano un alargamiento de los trayectos del 7.5%”. El efecto agregado de estos costos es que los países con economías avanzadas suelen dedicar un tercio de su tiempo social al puro acto pendular de la circulación. A todo esto, habría que sumar las decenas de millones de muertos y heridos que, desde los albores de la industria del transporte, han producido los accidentes de tránsito, y que hacen de los transportes una actividad “pacífica”, pero a veces más mortífera que la guerra.

Las cifras a las que recurre Robert provienen, en su mayoría, de estudios y estadísticas de la segunda mitad de los años setenta. Actualizarlas y complementarlas con nuevas variables forma parte de un trabajo que sigue pendiente para nuevas generaciones de economistas, arquitectos, ingenieros y urbanistas, profesionalizados y no profesionalizados. Sin embargo, su sentido más profundo permanece vigente, así como la conclusión que de ellas deriva Robert: la sociedad contemporánea es la única, en toda la historia, que “valoriza, por encima de la vida y la amenidad del mundo, la velocidad de sus motores”. Permanece vigente, también, su tesis acerca de las profundas contradicciones entre las fantasiosas expectativas que la sociedad moderna proyecta sobre los transportes y los efectos reales de su uso. Entre estas contradicciones, resulta particularmente insidiosa la que atañe a las expectativas de igualdad. Las infraestructuras de transportes de las grandes ciudades, por ejemplo, no han solido instaurar un estado de equidad social, sino que, más bien, han sumado a las desigualdades sociales previas (como la de los salarios o la acumulación de capital), una nueva forma de exclusión: la discriminación urbanística. En la práctica, el urbanismo centrado en los transportes no integra, sino que segrega a la gente más desfavorecida económicamente: la aparta de los itinerarios rápidos y la recluye en los trayectos más extensos y los vehículos más lentos; vuelve inutilizables, además, los “recursos de locomoción autónoma” mejor repartidos del mundo, que son los propios pies, obsoletos en un entorno urbano monopolizado por el transporte.

La Escuela de Cuernavaca

Por el sentido y al alcance de sus reflexiones, Jean Robert pertenece a una constelación de figuras, pensadores e hipótesis sobre la sociedad industrial, formada desde finales de los años sesenta hasta principios de los años ochenta en la ciudad de Cuernavaca y, más específicamente, en torno al Centro Intercultural de Documentación (CIDOC), fundado y animado por Iván Illich y Valentina Borremans. Esta constelación abarca, además de los propios Illich, Borremans y Robert, a autores como Paulo Freire, André Gorz y Jean-Pierre Dupuy, entre muchos otros. A pesar de su carácter disperso, es posible hablar, en términos generales, de una suerte de “Escuela de Cuernavaca” creada alrededor del CIDOC, de manera análoga a la formación de la “Escuela de Frankfurt” en torno del Instituto de Investigaciones Sociales alojado originalmente en esa ciudad alemana. Así como la Escuela de Frankfurt desarrolló una teoría crítica –un conjunto de hipótesis, supuestos, interpretaciones– acerca del carácter inherentemente contradictorio de las sociedades industriales avanzadas en el contexto de la cultura de masas, la Escuela de Cuernavaca formuló una teoría crítica propia y original, que respondía a los años de las crisis del capitalismo industrial (o “tardío”) en las sociedades avanzadas y del proyecto del “desarrollo” en el Tercer Mundo.

Ahora bien, aunque la Escuela de Cuernavaca comparte con la Escuela de Frankfurt el diagnóstico de la racionalidad moderna como un proceso de reificación, las conclusiones que cada una desprende de ese diagnóstico divergen esencialmente. A diferencia de la teoría crítica de Frankfurt –que asume la modernidad como un callejón sin salida (Horkheimer y Adorno) o confía en la capacidad de la razón para corregirse a sí misma (Habermas)–, la teoría crítica de Cuernavaca propone una reconstrucción convivencial de la sociedad, busca replantear el sentido de la modernidad y el progreso mediante una operación particular: una inversión en las relaciones entre medios y fines, el sujeto y sus instrumentos. Esta inversión implica, a su vez, una reivindicación de los ámbitos de comunidad, es decir, de las realidades sociales y culturales exteriores a la esfera de la economía. En el caso de Robert, estos dos elementos se expresan, respectivamente, en su crítica de los transportes motorizados como una patología de la modernidad –el medio que, convertido en fin en sí mismo, tiraniza a sus usuarios– y en una defensa del valor de uso de los pies como forma verdaderamente autónoma de la locomoción. De ambos elementos se deriva, a su vez, una visión del espacio público, la economía y el urbanismo, así como un trabajo crítico de historia de los sentidos que da cuenta, como lo dice el propio Robert, de la “percepción de los lugares en la era del espacio” y del “nacimiento del concepto de espacio en la edad de los lugares”.

La poética del lugar

Caminar, nos ha dicho Jean Robert mediante el ejemplo y la palabra, es una manera de estar en el mundo, de explorarlo con los propios pasos: una especie de ontología práctica y, ante todo, democrática, porque está al alcance de los pies de cada uno. Más que una “poética del espacio” –la expresión de Bachelard que, inevitablemente, supone ya de alguna manera una concesión a las categorías abstractas–, la obra de Robert ha constituido una poética del lugar, del ser encarnado, del arraigo que se deriva de esas raíces móviles (“bien plantadas, mas danzantes”) que son los pies. Jean Robert –el peatón, el activista, el pensador– se avecindó en México hace ya varias décadas. Hemos tenido la suerte de que haya escogido caminar entre nosotros.