Hugo González Jiménez (1957–2021)

Hugo González Jiménez nació en Guadalajara en 1957. Se inscribió en la Escuela de Arquitectura del Iteso hacia 1975 y [...]

9 enero, 2017

por Juan Palomar Verea

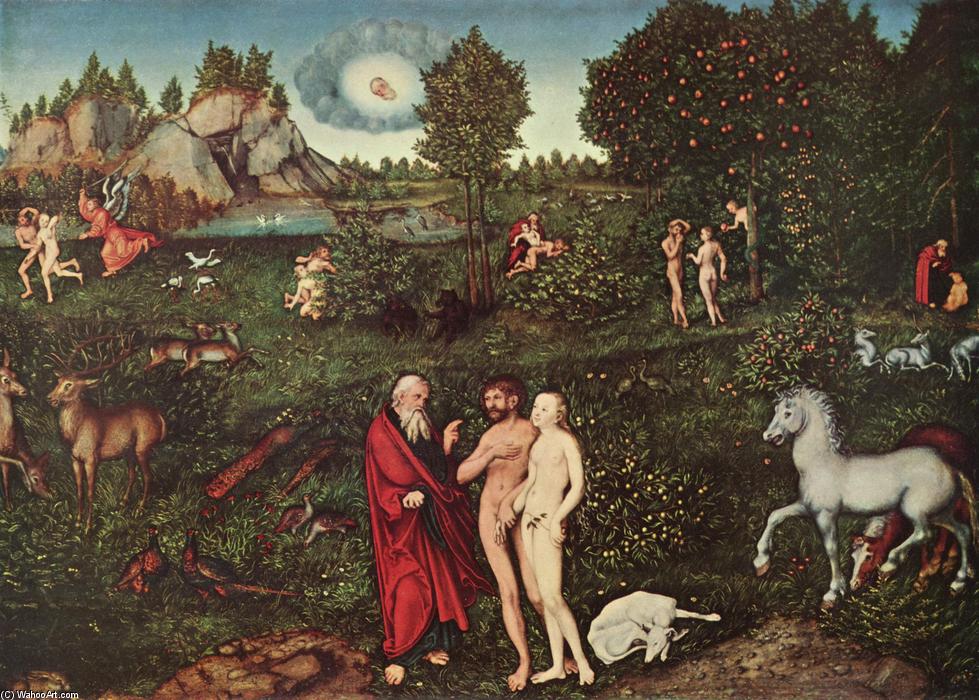

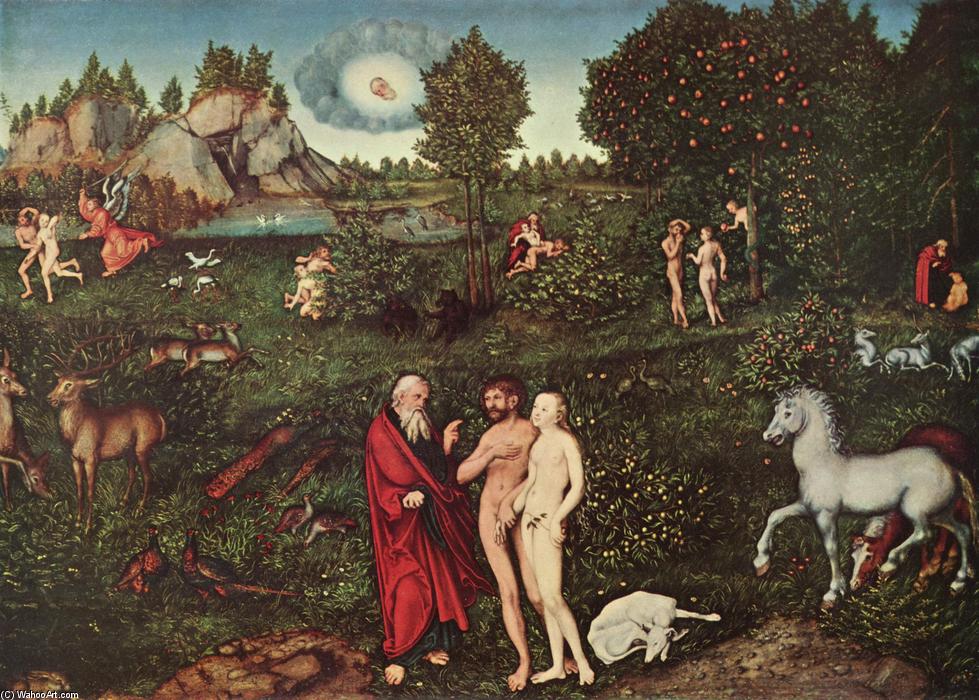

Una primera, esencial, recordación: hacer jardines es hacer arquitectura. Así, sin apellidos. Cualquier intervención espacial para beneficio del hombre, cargada de una significación expresiva, es arquitectura. En todas las escalas. Desde el primer jardín, el del paraíso terrenal, hasta los días que corren.

Conforme a esta visión, sorprendentemente confirmada por algunos arqueólogos, el jardín del Edén fue la primera arquitectura que marcó perdurablemente a la especie. No muros o entablamentos y columnas: árboles, arbustos, agua, espacios así delimitados. Los avatares del quehacer de los alarifes han sido muy largos y fatigosos, con frecuencia confusos. Pero la Alhambra no es más que una sucesión de espléndidas edificaciones cuya razón y sentido reside en los jardines a los que circundan.

Pero la confusión tiende al segmento, a la parte por el todo. Los jardines fueron, conforme las técnicas constructivas avanzaban, poco a poco relegados –en muchos casos- al ornamento o la añadidura “recreativa” o meramente residual. El siglo XX resultó particularmente árido: el triunfo de la modernidad y de la técnica centró la atención en el poderío de la cal y el canto, el acero, el concreto. Existen, por supuesto, excepciones. Pero piénsese en tantos rascacielos, tantas plazas pelonas y asoladas por la insolación o la ventisca, tantos ejemplos domésticos con “jardincitos” arrinconados y paupérrimos. (Acordarse del célebre “jardincito” moderno de la película Mi tío, de Jacques Tati.) Piénsese en la arquitectura en boga, tanto en el plano internacional como en el local, en donde plantas y árboles, si existen, son solamente como un trazo de pixeles que buscan “ambientar”.

Por eso es tan importante un jardín como Les Colombières, en Menton, Francia. Hecho por Ferdinand Bac alrededor de los años veinte del siglo pasado, constituyó un callado y poderoso manifiesto. Por azares del destino, fue a este discreto llamado al que Luis Barragán tuvo acceso, por un libro en 1925, en toda su realidad, en 1931. Y le cambió la vida, y al cambiársela produjo –claro, junto con otras circunstancias- la mejor arquitectura que se haya generado en nuestro país. Como la Alhambra, la casa del arquitecto, en Tacubaya, es imposible de entender sin el jardín. Y ese jardín generó otros: entre ellos el de Francisco Ramírez 17, frontero a la casa, y en realidad, su continuación.

Una reciente restauración, debida al talento y la generosidad de Alberto Kalach, ayudado decisivamente por el doctor Teobaldo Eguiluz, entregó todo el esplendor de un recinto deliberado y justo, una pieza de arquitectura invaluable. Completa y remata al jardín un extraordinario pabellón realizado también por Barragán a fines de los años sesenta. Es así que se consolida un conjunto artístico, Patrimonio de la Humanidad, abierto a todos los mexicanos, a todos los visitantes de otros países.

Luis Barragán afirmaba que la verdadera serenidad era el regalo máximo de un jardín. Ojalá que su ejemplo, al dedicar similar o mayor pasión a la creación de un jardín que a la de las construcciones que lo circundan, sirva para orientar los afanes de las nuevas generaciones de arquitectos. Conocer y entender su clima y su vegetación, distinguir árboles, arbustos y plantas, comprender al agua y sus maravillas, componer espacios para la reflexión, el asombro y el gozo. Conciliar la indisoluble tarea de la arquitectura: proponer los espacios, con muros y árboles, trabes y plantas trepadoras, con intemperies y claroscuros, con aperturas al cielo protector y refugios, de la pasajera vida de los hombres. Francisco Ramírez 17, Tacubaya: una insuperable clave.

Hugo González Jiménez nació en Guadalajara en 1957. Se inscribió en la Escuela de Arquitectura del Iteso hacia 1975 y [...]

El muy famoso en su tiempo Pelón de la Mora fue un arquitecto de excepción, un humorista consumado y un [...]