No quedarse con las ganas o caminar por Buenos Aires es como ir de cacería.

Maria Gainza es una escritora argentina que escribe sobre arte y sobre ella misma, que al final termina siendo lo [...]

7 junio, 2023

por Liana Vázquez

Cuando yo tenía ocho o nueve años jugaba al pon con mis amiguitas. Empezaba con la silueta de una especie de tablero pintada con tiza blanca en cualquier pedazo de calle. Uno, dos y el salto grande en el tres, y luego en el seis, para finalmente, con un solo pie, llegar saltando al ansiado medio-círculo del final. Era mi juego favorito. El pon cubano es una variación del juego ‘original’ llevado a América por los colonizadores. Aquí en México el pon se llama avioncito, en Chile, pisao, descanso en Paraguay, golosa en Colombia, en Puerto Rico, peregrina, tucuna, en Bolivia, rayuela, en Argentina, y así hasta poco menos de cien maneras de decirle al (casi) mismo juego que siempre tiene en común los sonidos de los gritos y las risas de los niños que encuentran, en ese pedazo de suelo, una manera de saltar altísimo, de llegar a un lugar que existe solo en su espacio imaginario.

Los niños siempre juegan. Y en cualquier condición o circunstancia encuentran la manera de reír jugando. Por eso los juegos infantiles son sorprendentemente universales. Aunque se llamen distinto. Aunque en Francia la pelota del partido de fútbol sea nueva y brillante y en Iraq no haya pelota, sino un vacío que en la imaginación es pateado hasta entrar a una portería también inexistente. Aunque las matatenas de los niños en México se conviertan en piedras grises en Nepal, y dos niñas jueguen a agarrar todas las que puedan mientras cae la que han lanzado al cielo. Aunque ahora mismo en un pueblito en España tres niñas salten la comba a la vez que otras tres en Hong Kong hacen lo mismo en una azotea abandonada. Hay un ritmo que se repite y las risas, las risas que son compañía. Cuando los niños juegan, el tiempo se detiene. El mundo se queda sin urgencia porque nada es más importante que el simple goce de jugar.

De niños del mundo y de juegos habla la exposición Juegos de niñxs (1999 – 2022) de Francis Alÿs que se puede ver en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) al sur de la Ciudad de México. La génesis de esta muestra la encontró el artista en el footage de unos videos que había guardado. Encontró sin buscar, la escena de un niño que patea una botella de plástico en un intento de colocarla en la cima de una colina de pavimento. Un perro se la quita, el niño sonríe, la vuelve a patear, pasa un camión, el niño cruza la calle. Sigue. Persiste. A punto de llegar, la botella se resbala casi hasta la base y él corre tras ella. Todo vuelve a empezar. ¿Durante cuánto tiempo este niño lo habrá intentado? ¿Habrá llegado a la cima? ¿En qué momento la simpleza de esa acción se convirtió en poesía y llegó a un museo, a un museo de arte contemporáneo?

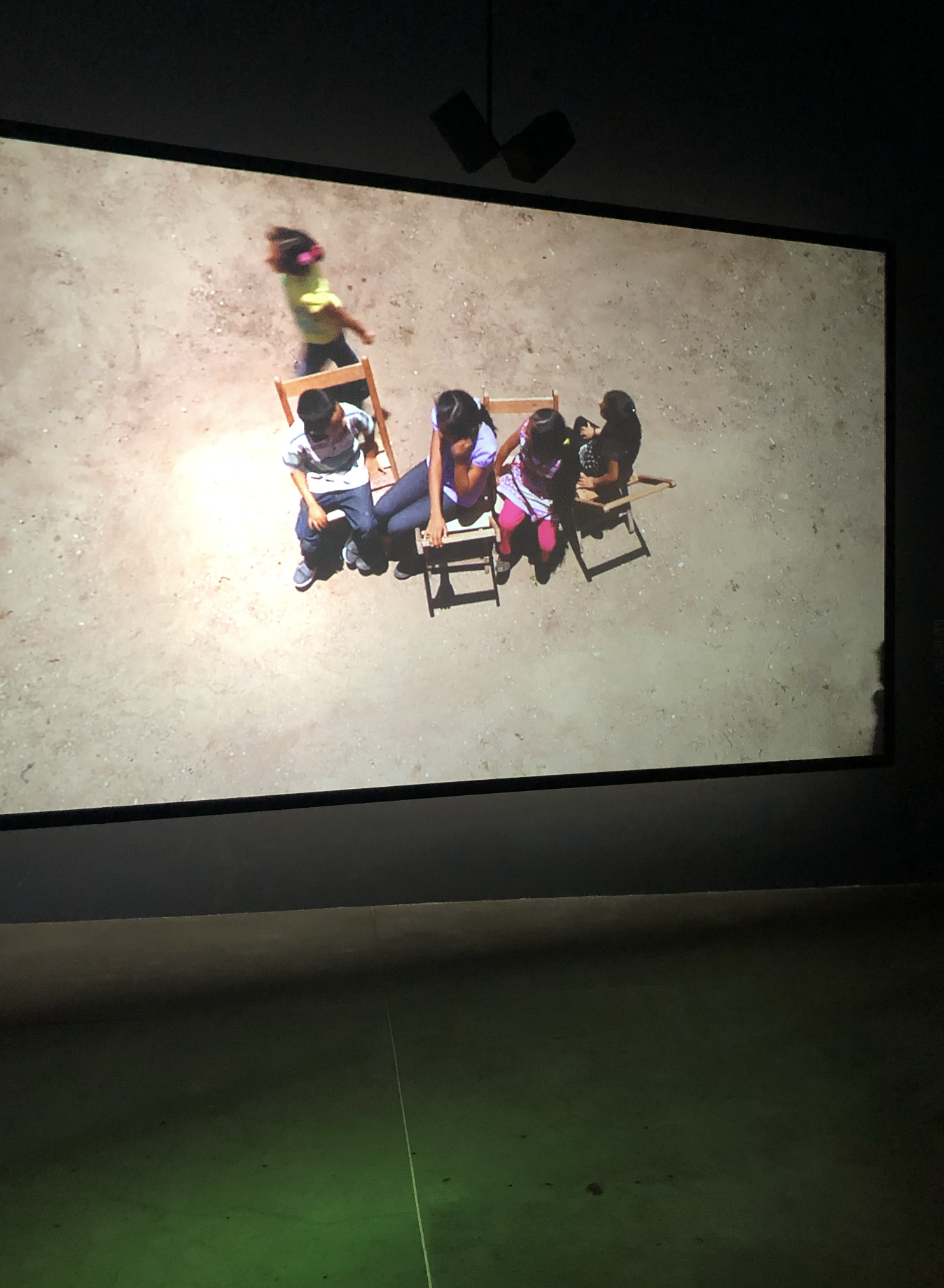

Las salas del MUAC que albergan la muestra están llenas de pantallas. Y de sillas de color negro, redondas y con ruedas. En cada una de esas pantallas se reproduce un video que representa un juego de niños, o a unos niños que juegan juntos, que en definitiva es la misma cosa. En ese espacio, uno inventado por Alÿs, niños que jamás se han conocido juegan a la vez. Niños de Bélgica con los de Afganistán, otros de Venezuela con los de Marruecos, los de México, Iraq, Nepal, Suiza, El Congo. Están todos juntos riendo, vitoreándose. A la vez, la gente que está en la exposición, se sienta en las sillas que ruedan por toda la sala. Como si participaran de otro juego infantil. Uno que no tiene nombre pero que está relacionado con la movilidad, la velocidad, la persecución. Una pareja se da la mano rodando entre las pantallas. Un padre ríe porque su hija al perseguirlo se ha resbalado de la silla y se ha caído con una estruendosa carcajada. ¿Han salido los juegos de las pantallas? El artista pareciera querer que los adultos jueguen a la par de los niños. Que la sacralidad del espacio museístico se rompa y ahora sea un salón de cualquier escuela primaria. Pura belleza en la idea. Y pura belleza en la ejecución. Tanta teoría escrita sobre lo bello en el arte y un gesto así de sencillo aborda a la perfección la totalidad de ese concepto.

El video del niño de la botella se coloca temporalmente en 1999 y marca el inicio de una de las series más hermosas con las que me he tropezado en un espacio dedicado al arte contemporáneo. El artista en más de treinta videos documenta la simpleza de los juegos infantiles. De un lado y del otro del mundo la mirada contempla y el oído escucha. No hay participación adulta, más allá de alguna voz en off a lo lejos y la sugerencia de un dedo que oprime el play y el stop de una música en un juego que involucra sillas. Otra vez, sillas, solo que estas no tienen ruedas.

La realidad es que en la exposición, más allá de la invitación a ese rodar lúdico sobre sillas caprichosas, los adultos somos aparentemente testigos, miramos desde afuera, porque lo que está pasando en esos videos se aleja de nuestro entendimiento. Pero la experiencia de mirarlos activa un algo en la memoria. Un querer ser. Por eso es fácil encontrar ocupadas todas las sillas caprichosas que habitan el espacio. Los adultos quieren jugar, como si volvieran a ser los niños que ya no son. Que ya no pueden ser. Y es que hay cosas esenciales que al crecer hemos olvidado. Cosas que se vuelven inaprendibles. Porque la complejidad de la adultez nos impide escuchar, compartir, pero sobre todo contemplar, en silencio. O al menos en algún silencio. Porque no hablo de la mutez extrema, absoluta, sino de un escuchar sin hablar. Porque los niños no son silenciosos per se. Pero saben escucharse los unos a los otros en medio del ruido. Prueba de esto es que cuando hay niños en las salas de las pantallas, hay gritos, risas, carreras. Participan de los juegos como si fueran parte. Porque para ellos no hay diferencias entre jugar acá o en el espacio donde la verdadera acción tiene, o tuvo, lugar. En definitiva el juego es el mismo. Y los saltos y las pelotas.

Por otra parte, agradezco que esta exposición carezca de la retórica vacía que, a mi parecer, abunda en buena parte del arte contemporáneo. Alÿs se aleja de la grandilocuencia y coloca el foco de atención en la simpleza de la cotidianeidad. Pero no es tibio su acercamiento. Es conciso, directo. Hay muchas otras cosas en esos videos. El artista, con sutileza, pone en evidencia las claras diferencias de cada espacio donde se ha filmado. Cosas como la precariedad, la ausencia, el dolor, la falta de medios, la cotidianeidad descolorida, contrapuestas a la otra cara que muestra escenas más coloridas, con más abundancia. Sin convertirlo en un eje temático esta muestra también habla de las diferencias entre norte y sur, entre occidente y oriente, entre los que tienen mucho y los que tienen nada. En definitiva, si observamos la muestra como un todo, percibimos como se convierte en un documental sobre la niñez. Sobre las maneras de ser niño en un mundo desigual, clasista y selectivo. Y sobre la inocencia. Y las risas que son diferentes, pero igual de pegajosas.

En Juegos de niñxs (1999 – 2022) se mezcla todo. Curiosidad, pena, emoción, alegría, risas. Ganas de jugar a la pelota, de abrazar a cada uno de esos niños, de lanzar piedritas, de saltar la cuerda, de patear una botella. De cuestionar al mundo, revisar recuerdos, volver a jugar al pon por primera vez. Es un ejercicio de memoria que nos devuelve a la infancia. Sea lo que sea que eso signifique.

Maria Gainza es una escritora argentina que escribe sobre arte y sobre ella misma, que al final termina siendo lo [...]

Tengo una enciclopedia de pintura abstracta en la que aparece un Rothko gris y negro. O negro y gris, depende [...]