25 junio, 2025

por Cristina Mateo

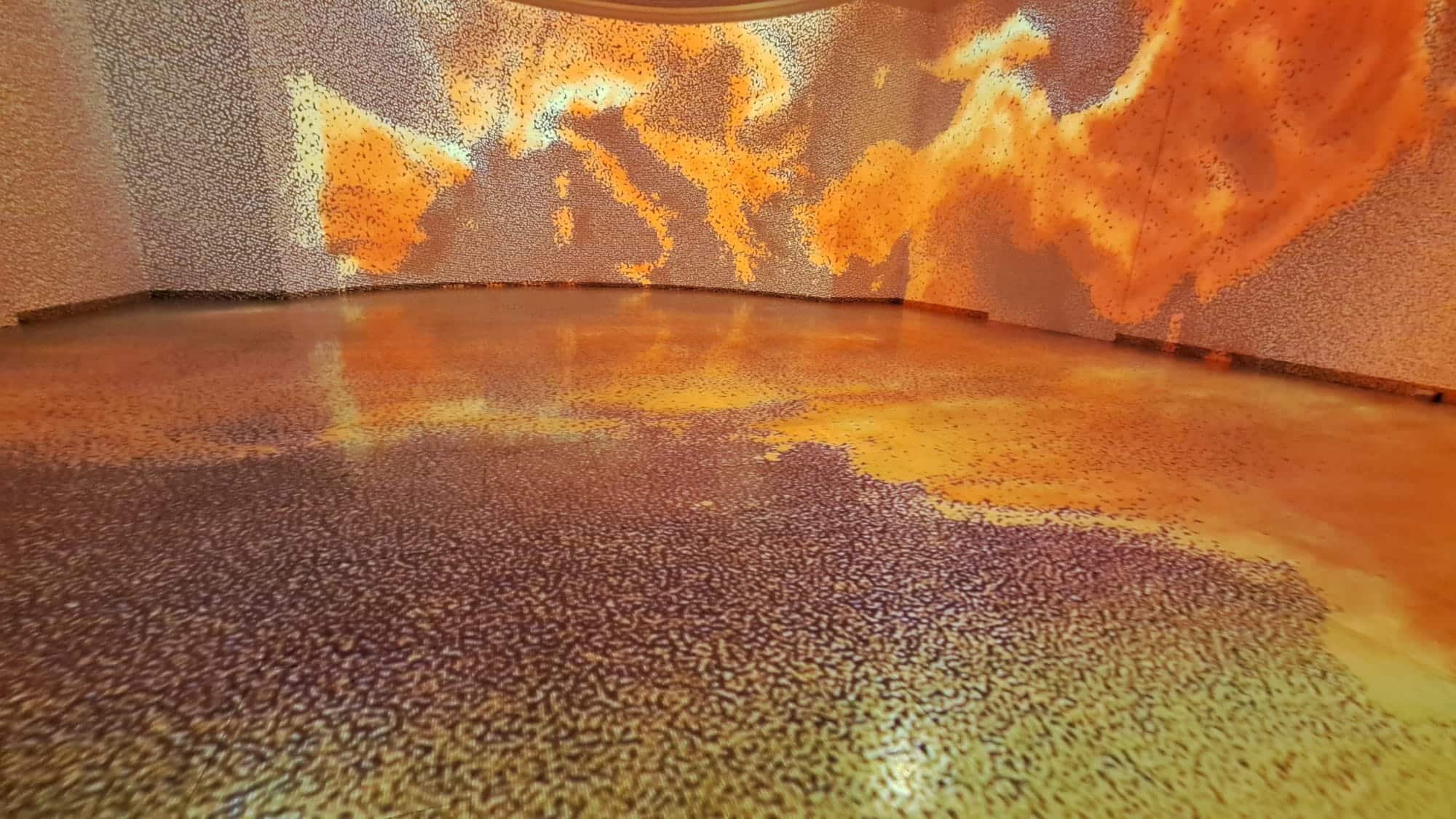

Alternative Skies by Wesam Al Asali ©Luis Díaz

Venecia ya no es un escenario para la representación arquitectónica. Es un laboratorio especulativo sobre el mundo que se avecina. En esta edición de la Bienal de Arquitectura 2025, las naciones han sustituido los planos por prototipos, y los pabellones nacionales se han convertido en plataformas para imaginar el futuro desde la imposibilidad de abarcarlo y definirlo todo con planteamientos ejemplares. Bajo el lema propuesto por su comisario, Carlo Ratti – Intelligens. Natural. Artificial. Collective – , la arquitectura ha abandonado su rol de representación, para arrogarse una función experimental, en un entorno donde se ensayan visiones compartidas, y donde la autoría es a menudo colectiva.

En esta edición, sesenta y seis países se unieron a una constelación más amplia de instalaciones en el Arsenale (el evento principal tiene lugar en los Giardini della Biennale y el propio Arsenale, con ubicaciones adicionales dispersas por toda la ciudad), para explorar cómo la arquitectura puede esbozar futuros abiertos, como ejercicios ante la amenaza climática, la aceleración digital y un orden global desquiciado.

En este artículo, muestro cómo a través de tres estrategias clave de transformación digital – Mind-Machine, Product-Platform y Core-Crowd – acuñadas por Brynjolfsson y McAfee, pabellones nacionales como los de España, Reino Unido, Arabia Saudita, Dinamarca y Alemania, junto con instalaciones en el Arsenale como “Domino 3.0: Generated Living Structure”, “After the End”, “Ancient Futures”, “Co-Poiesis” ,”Alternative Skies”, o “Alternative Urbanism: The Self-Organized Markets of Lagos”, ponen de manifiesto que el discurso arquitectónico en una bienal se enfrenta a una crisis de representación. Este se expresa en una creciente distancia entre la imagen proyectada y la experiencia vivida, y revela la necesidad de repensar el papel de la arquitectura más allá de lo meramente formal o estético, para convertirse en una herramienta crítica que ensaya futuros posibles, explora relaciones y nuevas redes, y formula preguntas sobre cómo habitaremos el mundo.

Más allá de la identidad nacional

Los pabellones nacionales han ofrecido típicamente una visión curada del patrimonio arquitectónico de un país desde una perspectiva idealizada, que contenía a menudo “su mejor versión”. Al igual que ocurre con las exposiciones universales (este año en Osaka, y la prevista para 2030 en Riad), han sido objeto de crítica por su limitada capacidad para actuar como referentes en un mundo digital y posglobalizado, en el que la representación física y su monumentalidad han quedado superadas frente a la complejidad de los contextos locales.

Mientras el debate sigue vivo, yo considero que en la 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia 2025, los países no se han exhibido como entornos construidos neutrales, sino que han aprovechado la convocatoria para ofrecer una forma evolucionada de soft power global, un acto político y especulativo, donde representar es anticipar, provocar y transformar.

Mind-Machine: ciudades cognitivas y memoria algorítmica

La estrategia Mind-Machine indaga cómo la IA, el aprendizaje automático y los sistemas computacionales están remodelando el pensamiento urbano, generando tanto crítica como procesos de co-creación. En el Arsenale, la instalación “Domino 3.0: Generated Living Structure” de Kengo Kuma y de la Universidad de Tokio, recupera árboles arrastrados por las tormentas en el norte de Italia en octubre de 2018, como materiales de construcción. Utiliza para ello, troncos de formas irregulares seleccionados mediante algoritmos de inteligencia artificial. Por otro lado, “Ancient Futures” de BIG (Bjarke Ingels Group) explora el equilibrio entre la artesanía tradicional de Bután y la tecnología moderna, integrando el trabajo de artesanos con robots guiados por IA. Esta colaboración híbrida plantea una pregunta: ¿es posible recodificar el patrimonio usando la inteligencia digital?

Otro ejemplo es “Co-Poiesis” de Philip F. Yuan y Bin He – el término alude a un concepto tradicionalmente ligado al acto de creación o fabricación – y consta de un pabellón temporal operado por dos robots equipados con sensores, en el que uno toca un tambor, mientras el otro, situado detrás, baila. Fuera de la estructura, las personas pueden interactuar, golpeando otro tambor, activando así al primer robot, que a su vez desencadena el movimiento del segundo, en una perfecta convivencia entre mente humana y máquinas.

Estos tres casos se encuadran dentro del paradigma Mind-Machine, ya que hay una colaboración entre diseñadores humanos y procesos generados por máquinas para crear una arquitectura que evoluciona, se adapta y responde al entorno.

Product-Platform: exportando sistemas urbanos

El paradigma Product-Plataform, por su parte, no se basa tanto en la producción tradicional de bienes o servicios, sino en la creación de un espacio (digital o físico) que conecta a quienes ofrecen algo con quienes lo necesitan. Puede entenderse como una estructura que permite la interacción directa entre dos o más grupos interdependientes, generalmente productores y clientes, facilitando el intercambio de valor entre ellos. En los ejemplos que siguen, se presentan soluciones potencialmente escalables: sistemas urbanos que funcionan no solo localmente, sino como modelos de referencia, archivos que consultar o incluso, exportar.

El Pabellón Británico, titulado “GBR – Geology of Britannic Repair” (mención especial a un equipo curado por Owen Hopkins, Kathryn Yusoff, Kabage Karanja y Mutegi, expertos del Reino Unido y Kenia), se centra ya desde su autoría colectiva en reconectar la arquitectura con la tierra, mientras alude críticamente al colonialismo, la extracción geológica y la sostenibilidad. La exposición reconoce los legados históricos del colonialismo británico mientras propone una nueva visión para la arquitectura que es medioambientalmente responsable, culturalmente sensible y centrada en la comunidad. El mensaje que el Reino Unido propone es claro: una narrativa de reparación, lista para su diseminación global.

Alemania, de manera similar, utiliza su pabellón para presentar dos etapas: “Estrés y Desestrés”, donde diferentes ciudades (más allá de las fronteras de Alemania) están expuestas a olas de calor extremo de forma regular. En la exposición, los curadores enfatizan el uso de herramientas de código abierto, los experimentos de tecnología cívica y el rol de la disidencia en la configuración de los futuros urbanos.

Pabellón de Alemania

Todos estos ejemplos encajan dentro del paradigma Product-Plataform, ya que proponen formas en las que arquitectos, ingenieros, diseñadores y artistas de diferentes disciplinas pueden compartir recursos y unirse para explorar y presentar soluciones orientadas a la descarbonización del entorno construido.

En el Arsenale, “Alternative Skies” de Wesam Al Asali, Sigrid Adriaenssens, Romina Canna y Robin Oval invita a repensar cómo construimos. Centrándose en los sistemas de techos y suelos, se compone de una arquería y un archivo. La arquería, de siete metros de largo, presenta un mosaico de innovaciones estructurales, incluyendo bóvedas de ladrillo modulares, techos de madera con entramados y cubiertas elaboradas con realidad aumentada. El archivo situado debajo, es un espacio enmarcado por dos gabinetes que contienen muestras de techos vernáculos provenientes de todo el Mediterráneo, destacando la riqueza de las técnicas tradicionales, desde los palomares de barro de Egipto hasta las cúpulas de ménsula de Siria.

Alternative Skies by Wesam Al Asali ©Luis Díaz

“Alternative Skies” es un perfecto ejemplo del paradigma Product-Plataform porque ofrece una plataforma colaborativa, modular y en evolución para la innovación en el diseño y la construcción arquitectónica donde diseñadores, constructores, artesanos e investigadores, se pueden unir para experimentar y co-crear nuevas formas de arquitectura sostenible.

Alternative Skies by Wesam Al Asali ©Luis Díaz Díaz

Core-Crowd: co-creación y futuros participativos

La estrategia Core-Crowd pone el foco en el diseño distribuido, colaborativo y participativo, en el que el público es concebido como coautor de la transformación urbana.

Una de las aplicaciones más destacadas de este paradigma se encuentra en el Pabellón de Arabia Saudita, que explora la evolución de la arquitectura Najdi en Riad a través de metodologías experimentales para proponer un enfoque impulsado por la multitud (crowd) en un encuentro entre historia comunitaria y diseño contemporáneo.

Por su parte, el Pabellón de Dinamarca, titulado “Build of Site”, se plantea como una intervención que desafía los límites tradicionales de la arquitectura: ¿cómo diseñamos cuando ignoramos el entorno físico y social que nos rodea? La propuesta presenta el pabellón como una obra apenas iniciada, con andamios, herramientas, materiales en bruto y maquetas de arcilla. No hay intención de mostrar una arquitectura terminada ideada desde un estudio en alguna ciudad global, sino conectada con el contexto del territorio y las personas locales.

Por ello integra la colaboración entre expertos de múltiples disciplinas, incluidos arquitectos, ingenieros, científicos de materiales y diseñadores, para reutilizar materiales de construcción sobrantes. El hecho de que materiales comúnmente descartados sean repensados colectivamente con criterios innovadores convierte esta intervención en un claro ejemplo de soluciones impulsadas por la inteligencia de la multitud, para configurar su entorno. El esfuerzo por reutilizar los desechos de construcción y redirigir recursos y tiempo hacia mejoras sostenibles refleja el paradigma Core-Crowd.

España también recoge esta estrategia en su pabellón, titulado “Internalities: Architectures for Territorial Equilibrium”, comisariado por los arquitectos Manuel Bouzas y Roi Salgueiro. Introduce un nuevo término en el léxico arquitectónico – “internalidades” – para explorar cómo los arquitectos pueden ir más allá de las externalidades ambientales asociadas con las prácticas arquitectónicas convencionales para descarbonizar el sector de la construcción.

Aborda la descarbonización desde cinco ejes temáticos: materiales, energía, oficios, residuos y emisiones. Este esfuerzo por mostrar cómo los arquitectos españoles y las comunidades locales se autoorganizan en torno a ecosistemas productivos territoriales, articulando redes de proximidad, refleja directamente el paradigma Core-Crowd. Se exponen artesanía local, materiales autóctonos y métodos de producción que minimizan la dependencia externa y promueven el aprovechamiento sostenible de los recursos locales.

En el Arsenale, el “After the End” de Liam Young es una película en time-lapse que narra una nueva historia de creación para Australia, uno de los mayores productores de combustibles fósiles y materias primas necesarias para las tecnologías contemporáneas. La obra explora el viaje desde las primeras comunidades de las Primeras Naciones, pasando por la colonización y la historia extractiva del país, hasta un futuro de ciencia ficción esperanzador cuando surgen nuevas infraestructuras energéticas y se devuelven las tierras robadas.

“After the End” resuena profundamente con las historias nacionales y las identidades ligadas al lugar, el poder y el legado. El proyecto refleja la incertidumbre de lo que sucede cuando la destreza tecnológica, los sistemas económicos o la identidad cultural de una nación se vuelven insostenibles, ofreciendo una lente especulativa a través de la cual podemos reimaginar, a través del caso de Australia, el destino de otros países que, si nada cambia, contribuirán a un colapso global.

After the End ©Cristina Mateo

Al mismo tiempo, “Alternative Urbanism: The Self-Organized Markets of Lagos” de Tosin Oshinowo – mención especial del jurado -, es un ejemplo de cómo las comunidades locales activan directamente los espacios públicos, desafiando la exclusión institucionalizada proveniente de estructuras de poder centralizadas /que proviene del core, para satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad.

Todos estos casos convergen en el paradigma Core-Crowd, donde las soluciones son impulsadas por la multitud (partes interesadas locales), en lugar de imponerse mediante un esfuerzo top down.

Pabellones nacionales: de la representación al prototipo

Lo que ha surgido en la actual edición de La Bienal de Arquitectura de Venecia es una nueva tipología del pabellón nacional: no como mero espacio de exhibición, sino como una interfaz diplomática, donde cada país presenta una postura específica respecto al futuro que imagina y ensaya/ ese futuro prototipado.

Si bien el uso del poder de la arquitectura para construir marca no es nuevo, lo que vemos aquí es que las naciones compiten por una versión de un futuro global. La Bienal se ha convertido en una arena geopolítica para prototipar el futuro, donde los países articulan su identidad como portadores de una narrativa que define nuestro futuro global. Carlo Ratti, curador de esta edición que reúne 750 proyectos, la describió como “un plato de Petri para generar ideas”…”una llamada a la acción, un laboratorio de experimentación”.

Si las ediciones anteriores se preguntaban qué puede representar la arquitectura, en 2025 la interrogante se desplaza hacia qué puede prototipar. La frontera entre exhibición y simulación se ha desdibujado: los pabellones e instalaciones se han convertido en laboratorios, bucles de retroalimentación y bancos de pruebas para la gobernanza de modelos de plataformas, colaboración con máquinas y una autoría colectiva que busca soluciones para la realidad local, que se sabe global.

A través de los tres paradigmas – Mind Machine, Product Platform, y Core-Crowd – Venecia ha inaugurado un nuevo ciclo: el de la arquitectura como prototipo de un futuro en el que representar es un acto profundamente provocador y transformador.

La Bienal de Arquitectura de Venecia está abierta hasta el 23 de Noviembre de 2025.