“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

15 julio, 2024

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

Vendrá el oficial del censo.

Inspeccionará

calles y casas. Y entonces,

me dejará contar mis ruinas

con mis manos sin dedos.

“Vendrá el oficial del censo“, Haidar Al-Ghazali

En las últimas décadas del siglo pasado —y lo escribo así para darle más peso al tiempo de estas historias—, mientras estudiaba arquitectura, tuve dos profesores de historia a quienes recuerdo no por la calidad de sus clases —nada sobresaliente—, sino por los memes que, de generación en generación, circulaban entre sus estudiantes. No, no existían los teléfonos inteligentes entonces. Ni siquiera los teléfonos móviles sin ninguna inteligencia añadida. Nuestros memes se apegaban a la definición que de ellos diera el inventor del término, el biólogo Richard Dawkins, más cercanos a “tonadas, ideas, eslóganes, modas de ropa, formas de hacer vasijas o construir arcos” que a imágenes voluntariamente torpes acompañadas por frases voluntariamente sosas que, las más de las veces, más vale olvidar que recordar. Algunos de nuestros memes implicaban, por ejemplo, fruncir el ceño, entrecerrar los ojos y, con voz más o menos gangosa, decir: esto es muy importante, que era la frase con la que uno de esos dos profesores de historia de cursos nada memorables repetía casi cada clase. Muchas veces, después de esa frase continuaba diciendo: los griegos… Y explicaba algo que, en retrospectiva, no recuerdo que fuera tan importante. A decir verdad: no recuerdo qué explicaba. Pero sí recuerdo que nunca nos habló de las ideas de Platón sobre la arquitectura o de Aristóteles sobre la ciudad, ni de la traza de Hipodamo de Mileto y, mucho menos, de la metis, esa astucia de la que hablan Marcel Detienne y Jean-Pierre Vernant en su libro Las artimañas de la inteligencia: la metis en la Grecia antigua. La frase que recordaba el meme, repetida casi en cada clase aludiendo a los griegos, aunque pudo tener la intención de hacernos ver un desarrollo lineal desde la Antigüedad griega hasta nuestros días, nos volvía a los alumnos una especie de parodias de Sísifo que, tras empujar penosamente la pesada piedra de la historia de la arquitectura, volvíamos a encontrarnos al inicio de cada clase otra vez con los griegos. ¡Ah, porque el inicio eran los griegos!

El otro profesor enseñaba historia de la arquitectura prehispánica en dos semestres. Había quien aseguraba que era una eminencia y que había participado en varias exploraciones arqueológicas. Pero su clase era otra forma de esos tormentos que muchas escuelas, no sólo de arquitectura, se empeñan en perpetuar a pesar de su sabida y reconocida inutilidad pedagógica. En un auditorio en penumbras, el profesor proyectaba viejas diapositivas que nos mostraban una construcción mientras él decía, con voz monótona: “juego de pelota”, “Chichen Itzá”, “periodo preclásico”. El método se repetía en otras regiones, otras épocas y, quizá prefigurando de algún modo la Ontología Orientada a Objetos, trataba del mismo modo una edificación, una tumba o una vasija. Para los exámenes, el método era prácticamente el mismo, sólo que ahora él callaba y, viéndonos detrás de unos anteojos de fondo de botella, y apenas esbozando una sonrisa, guardaba silencio a la espera de que fuéramos nosotros quienes escribiéramos ahora: “vasija”, “Teotihuacán”, “periodo postclásico”. La mayoría reprobábamos. Y estoy seguro de que ninguno de los que cursamos aquellas clases, incluso quienes pasaron, hubiera sido capaz de entender qué diablos vio Jörn Utzon en su viaje a Chichen, que lo llevó a escribir sobre plataformas y mesetas; y después a relacionar esas ideas con las del proyecto con el que ganó el concurso para la Ópera de Sydney. De hecho, creo que nunca nadie nos habló de aquel ensayo, ni de Utzon, ni del concurso, ni de Sydney. Mucho menos de ópera.

Sí, lo sé: no tuve la suerte de estudiar ni en la mejor escuela ni con los mejores maestros. Y puede ser cierto que, como alguna vez se me señaló sin ocultar cierta molestia: uno tiene los maestros que se merece. Pero también es cierto que uno puede ser redimido.

Algunos años después de graduarme como arquitecto, Humberto Ricalde me invitó a ser su asistente —supongo que por alguna forma de compasión, pero no sin una dosis de ironía— en una clase que tenía por nombre oficial algo como Metodología de investigación I —o II o III, da igual— y que él había rebautizado como Pensando con arquitectura, subrayando el uso de esa preposición: no en, sino con. La clase era, si recuerdo bien, cada miércoles a las 7 de la mañana. Y en cada sesión se trataba del trabajo de algún arquitecto, fundamentalmente de la primera mitad del siglo XX: Mies, Aalto, Scarpa. Si no me equivoco, Barragán era el único latinoamericano; quizá el único no europeo. En esa clase que no era ni de historia ni de diseño, pero era las dos cosas y más al mismo tiempo, Humberto explicaba la planta de la Villa Mairea sin dejar de mencionar el gusto de Aalto por los coches, el vodka y volar en avión, o a su padre inspector de bosques, no para explicar, sino para acompañar la idea de que eso —la planta de esa casa— era una topografía. Algunas veces la mención del vodka iba acompañada de la presencia real de una botella de vodka, introducida de contrabando en el salón de clases, y un vasito para tomar un trago y regresar a ver la planta de la Villa Mairea, con algo de Sibelius como música de fondo.

Pero con todo, lo amplia y ampliada que fueran la historia y las historias de la arquitectura como las pensaba y enseñaba el maestro Ricalde—aunque él hubiera dicho, “aprendía”—, con información de primera mano o rumores no verificados (pero muchas veces esclarecedores o con menciones y visitas, si era posible, a Paquimé o a Xochicalco o a Santo Domingo en Oaxaca), seguía teniendo un foco y un enfoque que hoy, con los discursos y las ideas que atraviesan no sólo el pensamiento y la crítica de arquitectura, sino la cultura en general, calificaríamos quizá como eurocéntrico.

Todo lo anterior no es más que el preámbulo a lo que me ha hecho pensar el encuentro —no tan fortuito como el de la máquina de coser con el paraguas— de un libro recién recibido con la efeméride inevitable, para mí, al menos, del día de hoy, 15 de julio.

El libro

El libro, publicado por MIT Press a finales de octubre del año pasado, es grande y pesado —9 por 12 pulgadas, 564 páginas—, y bello. Editado por Petra Brouwer, Martin Bressani y Christopher Drew Armstrong, lleva por título Narrating the Globe. The Emergence of World Histories of Architecture y se presenta de la siguiente manera:

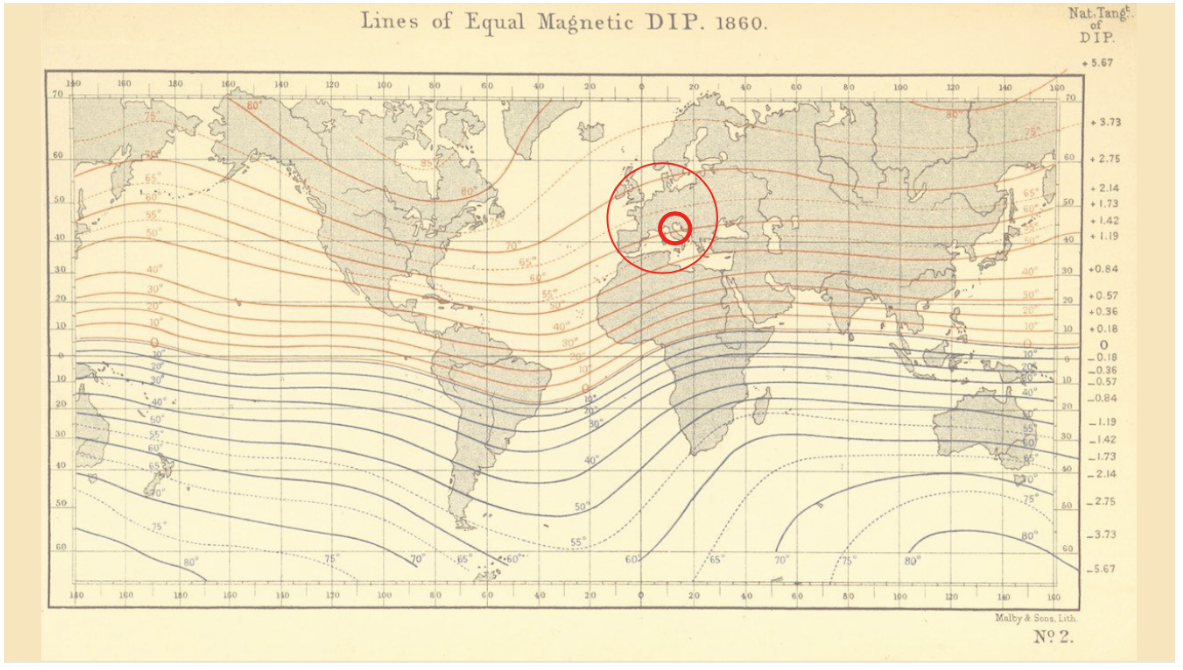

El siglo XIX vio el surgimiento de un nuevo género de escritura arquitectónica: la gran historia de la arquitectura mundial. Este género a menudo expresaba una visión del mundo profundamente eurocéntrica, que descartaba en gran medida la arquitectura no occidental por medio de narrativas de progreso histórico y belleza estilística. Sin embargo, incluso mientras los historiadores del siglo XIX trabajaban para construir un canon arquitectónico exclusivo, estaban inmersos en un debate constante sobre sus categorías y limitaciones. Narrating the Globe rastrea el surgimiento de este canon histórico, y expone las preguntas y problemas que impulsaron la formación misma del canon.

Esta colección de ensayos, que reúne a historiadores de la arquitectura de todo el mundo, es el primer examen exhaustivo del estudio de la historia de la arquitectura del siglo XIX como género literario, e incluye resúmenes de los orígenes y el legado del género del estudio de la arquitectura global, así como exámenes minuciosos. de obras clave, incluidos libros de autores menos conocidos pero intrigantes como Louisa C. Tuthill, Christian L. Stieglitz y Daniel Ramée, y los estudios más famosos de James Fergusson, Franz Kugler, Banister Fletcher y Auguste Choisy. Narrating the Globe es una lectura esclarecedora para cualquier persona interesada en la trayectoria larga, compleja y a menudo tendenciosa de la historia de la arquitectura.

Formal y editorialmente, este libro parece sumarse a otros, más o menos recientes, que investigan la arquitectura no sólo como el diseño y la construcción de edificios —sabemos que es mucho más y, a veces, menos que eso— o, incluso, no sólo de los discursos y las ideas acerca de lo que la arquitectura pueda ser, sino también de las formas materiales como esos discursos se exponen y explican: fundamentalmente con libros. Ante la imposibilidad de hacer una reseña de un libro de 564 páginas recién recibido, decidí usar imágenes, en vez de palabras, para mostrar otras de esas publicaciones en las que el espacio arquitectónico de la página es tema y protagonista —e incluir, sin modestia alguna, el antepenúltimo número de la revista Arquine (núm. 106 — Libros).

Aprovecho sólo para anotar dos cosas que se mencionan en la introducción de Narrating the Globe. Primero, que muchas de esas historias universales de la arquitectura eran “una manera de describir la arquitectura como una atracción para turistas: en la mayoría de los casos, viajeros de sillón, que ahora podían hacer el tour de las maravillas arquitectónicas del mundo en formato folio.” Y, segundo, que “lo que hace urgente la revaluación de esas revisiones decimonónicas es la atención renovada en la “lógica epistémica” y racista de los textos fundacionales de la historia de la arquitectura y su persistencia en el pensamiento disciplinar contemporáneo.” Léanse, por ejemplo, cómo las declaraciones del jurado del premio más mediático de la arquitectura en nuestro tiempo refuerzan la creencia, gane quien gane, de que la forma de pensar y dibujar la arquitectura que se conformó entre Roma y Florencia hace poco más de cinco siglos, extendiéndose después —aunque habría que escribir: imponiéndose y agregar imperialmente— por todo el mundo, es la arquitectura toda y única, en cualquier época y lugar del mundo.

La efeméride

Hoy —aunque lo admito: esto lo empecé a escribir el día en que la Toma de la Bastilla conmemoró sus 225 años—, si Walter Benjamin no se hubiera suicidado el 26 de septiembre de 1940, huyendo del fascismo que entonces —como hoy, ¡ay, la historia!— amenazaba al mundo, y los humanos viviéramos tanto como ciertas especies de tortugas, estaría soplando 132 velas en su pastel de cumpleaños.

En principio, pensando desde las historias mundiales de la arquitectura, me vino a la mente la inconclusa Obra de los pasajes de Benjamin (escrita entre 1927 hasta su muerte en 1940), lo que podría ser contradictorio, pues ahí el mundo es una ciudad: París. Pero leída, de ahí la conexión, a partir de recortes de publicaciones varias —en este caso citas transcritas con sumo cuidado en una minúscula caligrafía y luego anotadas y reordenadas varias veces— que dan cuenta, al menos en la lectura de Benjamin, de las transformaciones materiales y espaciales —arquitectónicas, pues— que hicieron de París no sólo el centro del mundo, sino un nuevo mundo por sí mismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Pero está también el que se considera el último ensayo de Benjamin: “Sobre el concepto de historia”. Compuesto por 18 tesis y 2 apéndices, el texto fue terminado a inicios de 1940 y Benjamin se lo envió a pocos amigos muy cercanos, como Hannah Arendt y Theodor Adorno, bajo la advertencia de que no era su intención publicarlo. Se publicó de manera póstuma en 1942. El breve ensayo ha sido objeto de numerosos análisis y estudios, algunos “talmúdicos” —“palabra por palabra y frase por frase”—, como califica Michel Löwy en su libro Walter Benjamin: aviso de incendio, y no tengo ni el conocimiento ni la capacidad para intentar aquí un resumen. Me contento con dos famosas imágenes que incluye, imágenes textuales, pero que refieren a imágenes gráficas. Una es la del (falso) autómata, vestido como turco, de un jugador de ajedrez que vencía a cualquier adversario —un jugador virtuoso, de muy poca estatura y jorobado, que se escondía entre el mecanismo del truco— y que, según la interpretación de Löwy, significaba la imposibilidad de derrotar a las clases opresoras y al fascismo sin dejar de lado un falso “materialismo histórico” e interpretando de nuevo y de otra forma la historia.

La otra imagen parte de un dibujo de Paul Klee que Benjamin compró y atesoraba: el Angelus Novus (1920). Para Löwy, esta imagen atrapó “la imaginación de nuestra era, sin duda porque toca algo profundo en la crisis de la cultura moderna.” Benjamin escribe:

Hay un cuadro de Klee llamado Angelus Novus. Muestra un ángel que parece a punto de alejarse de algo que mira fijamente. Tiene los ojos muy abiertos, la boca abierta y las alas extendidas. Así debe lucir el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde se nos presenta una cadena de acontecimientos, él ve una sola catástrofe, que va acumulando escombros sobre escombros y los arroja a sus pies. Al ángel le gustaría quedarse, despertar a los muertos y reparar lo que ha sido destrozado. Pero una tormenta sopla desde el Paraíso y se ha quedado atrapada en sus alas; es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esta tormenta lo conduce irresistiblemente hacia el futuro, al que le da la espalda, mientras el montón de escombros ante él crece hacia el cielo. Lo que llamamos progreso es esta tormenta.

El progreso, ese empuje imparable al que la cultura burguesa rindió —y, en sus despojos, rinde aún— culto, es una tormenta que, en retrospectiva, va acumulando destrozo sobre destrozo, ruina sobre ruina. A los idólatras del progreso esto no parece pesarles demasiado: la mirada fija en el futuro y, sobre todo, los pies sobre esas ruinas y esos cuerpos que prefieren ignorar, en sus vidas y en sus historias. En la séptima tesis, Benjamin escribe:

¿Con quién simpatiza realmente el historicismo? La respuesta es inevitable: con el vencedor. Y todos los gobernantes son herederos de conquistadores anteriores. Por lo tanto, empatizar con el vencedor beneficia invariablemente a los gobernantes actuales. El materialista histórico sabe lo que esto significa. Quien ha salido victorioso participa hasta el día de hoy en la procesión triunfal en la que los gobernantes actuales pasan por encima de los que yacían postrados. Según la práctica tradicional, el botín se lleva en procesión. Se les llama “tesoros culturales” y un materialista histórico los mira con cauteloso distanciamiento. Porque en todos los casos estos tesoros tienen un linaje que él no puede contemplar sin horror. Deben su existencia no sólo al esfuerzo de los grandes genios que los crearon, sino también al trabajo anónimo de otros que vivieron en el mismo período. No hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo documento de barbarie. Y así como un documento así nunca está libre de barbarie, la barbarie mancha la manera en que fue transmitido de una mano a otra.

Volvamos a la historia de la arquitectura del mundo o al mundo y su arquitectura como tema, como sujeto de una sola historia. Ahí, también, se ignora cuando no se borra la voz de los vencidos y, parafraseando a Benjamin, cada monumento de la civilización es al mismo tiempo un monumento de barbarie.

Mis clases de historia, cuando era estudiante de arquitectura, con sus cosas tan importantes que regresan siempre y sólo a los griegos, o con “lo otro” contado de manera tan aburrida como indigna, son ejemplo de esto. Pero también las “grandes historias”, como las de los Fletcher, padre e hijo, que de las casi 700 páginas de su A History of Architecture on the Comparative Method dedican una, sólo una, a la antigua arquitectura americana abriendo con esta frase:

La arquitectura de América Central es tan poco importante en sus aspectos generales que unas cuantas palabras bastarán para explicar su carácter.

Cómo damos cuenta de la otra arquitectura en nuestras historias también explica cómo imaginamos el presente y el futuro de “la disciplina” y de nuestras ciudades y territorios. El arquitecto desaparece una ciudad con la facilidad de un bombardeo, y el gesto que traza la curva magistral no puede ocultar la barbarie del mismo acto.

Hoy, ese mundo del que se quiso contar una única historia, dejando fuera lo que no se consideró importante y, también, toda la barbarie necesaria para que lo que se considera importante lo aparentara, se cae a pedazos. “Es el fin del mundo como lo conocemos”, cual cantó R.E.M., aunque quizá no nos sintamos tan bien al respecto. Quizá intentar contar esas otras historias, historias de nuestras ruinas, de esas que estamos construyendo incluso hoy, sea lo único que nos quede en lo que otros mundos y otras historias se van abriendo camino. Es un hacerse cargo del presente tanto como del pasado para redimirlo y redimirnos. Como escribió Benjamin:

El pasado lleva un índice oculto que no deja de remitirlo a la redención. […] Si es así, un secreto compromiso de encuentro está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra. Es decir: éramos esperados sobre la tierra. También a nosotros, entonces, como a toda otra generación, nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica a la que el pasado tiene derecho de dirigir sus reclamos.

O, como escribió Mahmoud Darwish en las últimas líneas de su maravilloso poema “Penúltimo discurso de los “pieles rojas” al hombre blanco“:

Hay muertos durmiendo en las habitaciones que construirás

hay muertos que visitan los lugares que demueles

hay muertos que cruzan los puentes que vas a erigir

hay muertos que iluminan la noche de las mariposas, muertos

que vienen con el atardecer a beber el té contigo, tan pacíficos

como tus rifles los dejaron; así que déjales, tú el huésped,

algunos lugares vacíos a los anfitriones… son ellos quienes te dirán

cuáles son los términos de la paz… con los muertos.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]