20 agosto, 2017

por Xavier Monteys

Le Corbusier muestra a lo largo de su vida, a través de sus observaciones recogidas en textos, croquis y dibujos, un interés sostenido por el paisaje. Paisajes que recoge de forma precisa y que muchas veces completan –más que acompañan– sus proyectos de arquitectura. Pero más allá de la atención dispensada a este episodio, se pueden observar ciertas predilecciones en las vistas y en los “encuadres” escogidos, y si es cierta la afirmación que hay tantos paisajes como espectadores, entonces estamos, sin duda, ante ‘los paisajes de Le Corbusier’.

En ocasiones, su atención recae sobre aquellos episodios relacionados con los elementos sobresalientes del paisaje, representados por el monte o el promontorio que se alza solitario. Parecería que algunos de estos elementos, contrastados con el horizonte, tomaran vida propia y se constituyeran en pequeñas geografías sobre las que se puede intervenir, como atestiguan algunas de sus obras. Éste resulta el caso paradigmático de la capilla de Ronchamp, en la que se hace explícito desde los primeros croquis del lugar (fig. 1), y también de las ondulaciones de Fort l’Empereur en Argel o de Saint-Gaudens, en los Pirineos, en los que su arquitectura corona estos promontorios, abriéndose a los cuatro vientos y evocando lo que Le Corbusier denominaba “formas acústicas”. A propósito del inicio de la capilla de Ronchamp, escribe: “Une personnalité respectable était toutefois présente, c’était le paysage, les quatre horizons. Ce sont eux qui ont commandé.” (“Sin embargo, una personalidad importante estaba presente: el paisaje, los cuatro horizontes. Fueron ellos los que mandaron.”) Los dibujos que realiza del monasterio de Simonos Petra, del monte Athos, de la Acrópolis de Atenas, o el que dibuja en España en 1928 recogen a la perfección esta fascinación por los promontorios y su coronamiento.

En algunas ocasiones estas vistas se toman desde abajo, acrecentando el misterio de la construcción que corona el alto, mostrándonos tan sólo una parte de ella sin que sepamos qué esconde tras sus muros. Resultan así algunos dibujos de casas encerradas por muros en Estambul (publicados en L’art décoratif d’aujourd’hui), que bien podría ser la misma disposición de masas que vio en la Cartuja de Ema. Composiciones que parecen ser el origen de algunos esbozos de agrupaciones a partir del sistema Dom-ino, que se publican en Vers une architecture 2 o del conocido dibujo de la Villa Savoye que acompaña el proyecto en la Œuvre complète, en el que abulta el terreno que alberga la villa hasta forzar su visión desde abajo.

Otras veces parece acercarse a la misma escena. En esos casos la intención está concentrada en algo que se sale de la composición. Se podría decir que son un caso particular del anterior. Sus dibujos son una forma de plasmar la emoción que nos enfrenta a algo que nos empequeñece. El procedimiento consiste en que el objeto de nuestra atención casi no quepa en el encuadre, para que, al mismo tiempo, reflejemos su tamaño y nuestra proximidad. En estas ocasiones, el objeto deviene táctil, como muestran los dibujos de Pisa, con la mole del baptisterio a un lado, el Pan de Azúcar en Río de Janeiro, la efigie de Gizeh en Egipto y las columnas del Partenón.

En todos estos casos, Le Corbusier emplea un recurso similar, que podríamos definir en relación a la predominante composición horizontal de sus paisajes. En ellos, aunque sigue habiendo un horizonte, se siente la presencia de algo que parece que veamos por el rabillo del ojo. Esto trasmite una sensación muy precisa: la de encontrarnos, si no a cubierto, sí amparados por la presencia de una gran masa, como si estuviéramos junto a un gran animal.

Pero una de estas predilecciones −tal vez la que exhibe con mayor frecuencia−, es la reiterada devoción por el horizonte, un horizonte sobre el que dispone algunas figuras, ya sean montañas, caprichosas formaciones rocosas, barcos o edificios.

Sobre una escueta línea horizontal, Le Corbusier recoge monolitos de piedra que se yerguen majestuosos e inquietantes sobre la costa, y que escoge para ilustrar la predominancia del ángulo recto al que dedica un poema en 1955. Un tipo de composición, en definitiva, en la que el tema central es el contraste entre el horizonte y las masas dispuestas sobre él.

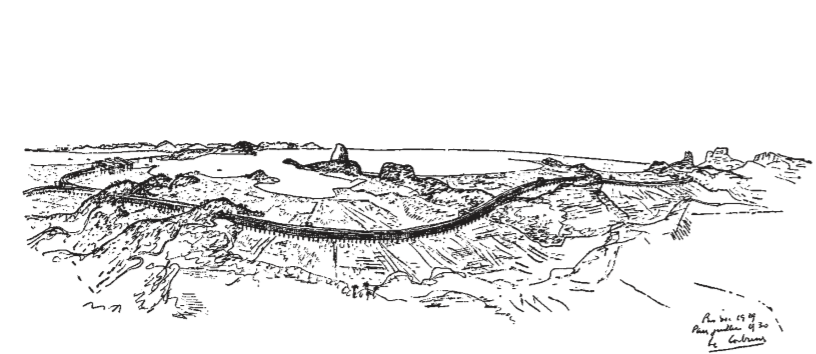

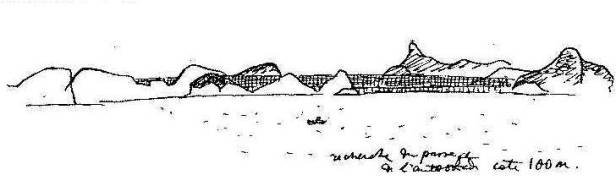

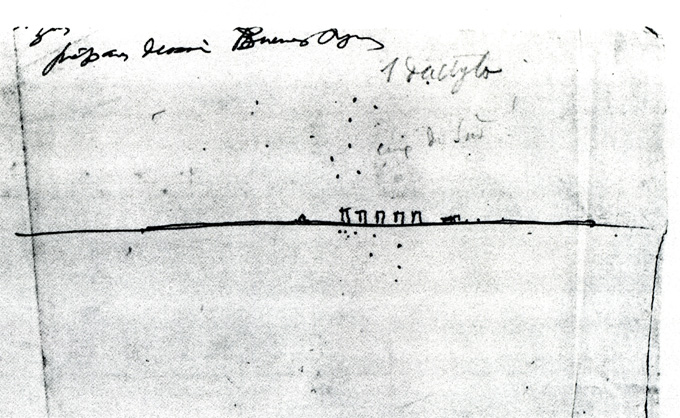

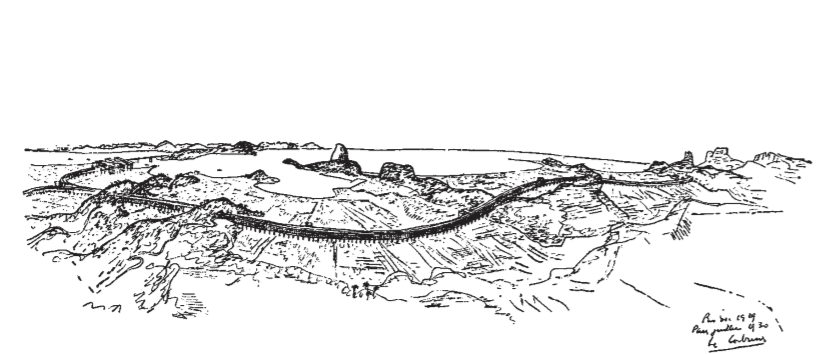

Sobre el horizonte, Le Corbusier retrata en sus croquis las más diversas escenas, pueden ser nubes o formaciones montañosas emergiendo de las nubes, como los Alpes, la silueta de Río de Janeiro sobre el mar, o Argel, o Barcelona. También Nueva York, en la que se recrea realizando una secuencia de bocetos desde el barco, destacando la silueta de Manhattan sobre el estuario del Hudson. La misma forma escogida para mostrar el proyecto de Buenos Aires, que se representa con cinco rectángulos blancos sobre el fondo negro partido por la horizontal que forman las luces de la ciudad y, por encima y debajo de ella, las estrellas en el firmamento y su reflejo sobre el Río de la Plata, tan parecida a las murallas de la fortaleza de Smederevo retratadas por el joven Jeanneret sobre el Danubio en 1911.

Toda una declaración de intenciones, en la que tan sólo falta precisar que acaso sea el gigantesco horizonte contra el que se recorta la llanura el que pone de manifiesto la construcción que atrae su mirada. Tal vez lo que más llama su atención es la desproporción entre el horizonte y los objetos a los que éste presta su apoyo, y parece lógico que no importe demasiado que se trate de pirámides de esquisto o de las colosales montañas de Egipto. Es el horizonte el que dramatiza la escena. Lo mismo podríamos decir de los dibujos de molinos en los polders de Holanda, o de las grúas en el puerto de Rótterdam. En ellos, estos artefactos están dispuestos como gigantes quijotescos sobre una inmensa llanura, convirtiéndolos en algo majestuoso. Esta majestuosidad parece acrecentarse en algunos dibujos, en los que el horizonte se curva queriendo mostrarse como un fragmento de la curvatura de la Tierra, como en el dibujo “fantástico” de la Plaza Roja de Moscú, en el escenario que arropa el proyecto de un edificio de viviendas de alquiler en Montmartre, de 1935, y en el apunte del canal de la Giudecca. Una curvatura que descubrirá desde el avión, cuando abandone el punto de vista a 1.60 metros del suelo y comience a entender que el horizonte no es más que la silueta de la Tierra misma.

En una carta dirigida a W. Ritter, durante la travesía por el Danubio, el joven Jeanneret le da cuenta de su descubrimiento: una composición que se le revela ante sus ojos; el paisaje queda resumido en una delgada franja horizontal de tierra entre el cielo y el agua: “Ci-joint mon premier croquis du Danube. Pensez-vous qu’il recèle toute la grandeur de mon âme d’artiste?” (“Adjunto mi primer croquis del Danubio. ¿Piensa usted que revela toda la grandeza de mi alma de artista?”). El comentario se acompaña con un croquis que puede considerarse la matriz de este tipo de composición paisajista. El dibujo contiene, en realidad, todos los dibujos, una estrecha franja, sobre la que se posa la atención, suspendida entre estos dos elementos.

No es pues tanto el horizonte como la escena que representan éste y el objeto destacado y, en cierto modo, agigantado por la gran extensión del horizonte. Durante el viaje a Oriente tendrá ocasión de recrear esta composición basada en el horizonte: la silueta de Estergom o, ya en el mar, Estambul, Patrás o Nápoles, se prestarán a ilustrar estas composiciones, recreando los perfiles recortados sobre el agua, como si fueran las rúbricas que identifican certeramente esos lugares. La silueta de Notre-Dame sobre el perfil quebrado del París medieval, las torres de las murallas de Smederevo sobre el Danubio o las imágenes de algunos de sus proyectos, desde la Ville Contemporaine, hasta más modestos, como Saint-Gaudens, representan otros tantos ejemplos de este proceder. Parece haber una voluntad explícita de despejar la vista de cualquier objeto que distraiga la atención: el horizonte hace las veces de bandeja sobre la que se colocan los objetos seleccionados, el cielo pone el fondo.

En todos ellos es determinante, además, la elección del formato panorámico para recoger el paisaje. Este hecho puede suponerse que forma parte de la aversión que sentía por la fotografía, en el sentido de que el formato que obtenemos con una máquina es muy distinto que el que acaba empleando la mayor parte de las veces Le Corbusier. Este hecho queda ilustrado a la perfección en el montaje que realiza para mostrar el emplazamiento del inmueble proyectado en 1932 en la rue Fabert, sobre la Esplanade des Invalides de París. En el fotomontaje, Le Corbusier emplea una postal de París, pero la amplía con tinta y acuarela hasta conseguir la vista con el formato deseado, mucho más apaisado.

Unos siglos atrás, la pintura paisajista parecía tomar el fondo como un complemento de la composición, una composición determinada por la anécdota principal, en torno a la cual se ordena el resto, y completada mediante el segundo plano que garantiza la profundidad de la escena. Esto podemos encontrarlo en numerosos ejemplos de Claude Lorrain a Turner, Corot, Hogarth o Constable, y aunque no es una forma de representación habitualmente empleada por Le Corbusier, podemos encontrarla algunas veces. En el dibujo de la péniche, habilitada para alojar un dormitorio del Ejército de Salvación en París, Le Corbusier recurre a esta forma de representación, a modo de escena, en la que la rama de un árbol y el banderín del Ejército de Salvación encuadran la escena como una orla. Una representación que suprime, por cierto, en la Œuvre complète.

Para él, el horizonte es la anécdota principal. El agua, ya sea del Sena, del Atlántico sur, del Mediterráneo, del lago Leman, o del canal de la Giudecca, brinda este plano horizontal en el que los cuerpos escogidos parecen flotar, partiendo la vista en dos y despejando radicalmente la parte inferior. Sólo algún barco parece corroborar, de vez en cuando, que se trata de agua. La atención se fija, sin embargo, no en el agua sino en la tierra, aunque ésta sea tan sólo una estrecha franja en la mitad del encuadre, sobre la que se componen las siluetas de cúpulas, torres, montañas, etc. La atención es atraída hacia lo que para otros es, sencillamente, el fondo de la composición, lo anecdótico.

Precisamente, la distancia entre el espectador y el perfil recortado sobre el horizonte hace que las montañas, los edificios, las pirámides o los barcos aparezcan como objetos abarcables y manejables, como los que años antes empleara en sus naturalezas muertas.

Objetos, ya sean construidos o encontrados, ya sean edificios o montañas. De ellos interesa sólo la forma, poco importa su tamaño. En la playa de Formentor, que visita en las vacaciones de Pascua de 1932, dibujará piedras como si fueran islas. Y, asomado en la cubierta del barco Vernon S. Hood (sobre el que ‘descubrió’ el Modulor) dibujará en sus Carnets el ancla sobre el casco del buque, recortada sobre la espuma del mar, que hace las veces de horizonte. No importa el tamaño; sabe de antemano que un objeto sacado de contexto puede conmover más allá de su utilidad o de su envergadura.

El paisaje en el siglo XVIII parecía obedecer al sentimiento de que “hay un dios en este lugar”, cosa que se desvaneció en el XIX, sobre todo a partir de Darwin, incitándose entonces a una mirada científica y objetiva. Uno de los pintores que comenzó a cambiar el criterio para la elección de los paisajes fue Corot, el cual basaba su sentido de la composición en un hecho simple: “escoger objetos bastante distantes como motivo principal.”

Esta predilección puede también interpretarse a través de la avidez que el joven Jeanneret parece demostrar por los paisajes que descubre en el viaje a Oriente. El mar, en Grecia o en Estambul, parece colmar todas sus expectativas de descubrir nuevos ‘horizontes’, serenos, brillantes e inmensos, tan distintos a los procurados por el cerrado valle de La Chaux-de-Fonds, que pintara cuando era un joven estudiante de artes aplicadas. Un paisaje que tan sólo podía intuir al compararlo con esos mares de nubes sobre los que se recortaban las crestas de su montañoso país. Mares de nubes como los que se recogían en las guías de viaje de La Chaux-de-Fonds.

El lago Leman procura un escenario similar a los que había conocido en su viaje a Oriente. La casa que concibe para ellos encuentra su lugar encajando como un guante en la orilla del lago. La casa, su ventana apaisada y el paisaje se funden en una sola cosa, tal y como refleja el dibujo que abre la explicación de esta casa. Esta huída hacia el lago no lo es sólo de los paisajes de La Chaux-de-Fonds, sino también del amor por el detalle y de la profusión de éste aplicado a la arquitectura y en, cierto modo, de la primera casa que construye para sus padres, todos ellos abandonados en aras de una simplicidad volumétrica característica de su arquitectura madura y que tan bien ejemplifica esta pequeña casa.

La insistencia en la fenêtre en longueur, como una de las piezas esenciales de los cinco puntos de la nueva arquitectura, encuentra aquí su mejor ejemplo, prestándose como ninguna otra a trasladar esa visión horizontal y panorámica del mundo al interior de la casa o a sus azoteas. En realidad, Le Corbusier atribuye el principio de dicha ventana a la vista desde la cubierta de un vapor: un panorama profusamente horizontal marcado fatalmente por el agua y encuadrado por la barandilla y la lona que protege la cubierta, tal y como recoge en un croquis realizado desde uno de los vapores que surcan el lago Leman, con la frase:

«Cette promenade sur l’un des vapeurs du lac Léman nous confirme, au point de vue du spectacle, le principe de la fenêtre en longueur» (“Este paseo en uno de los vapores del Lago de Lemán nos confirma, desde la perspectiva del espectáculo, el principio de la ventana apaisada”).

.

El dibujo permite una observación más. Es evidente que la atención está fijada en el paisaje que se recorta entre la barandilla del vapor y la lona que cubre la cubierta. Pero Le Corbusier muestra algo más en este dibujo, declarando con ello el tipo de cosas que atrae simultáneamente su atención. A la izquierda de la composición aparece dibujado de forma muy precisa el sistema de sujeción de los cables y las cuerdas de la lona. Varillas, cables y cuerdas, que mide y describe con su grosor correspondiente: 8, 10, 20, 30 mm. Cerca y lejos, naturaleza y artificio, el “dios que está ahí” es ahora lo explicable, lo que construye el hombre.

Pero hay más. Hay una contraposición voluntaria de lo próximo y lo lejano, y del tamaño relativo de las cosas, de su grandiosidad o de su pequeñez. Una de sus pinturas de 1928, Le déjeuner au phare, plasma a la perfección este procedimiento. En el lienzo hay una mesa, de la que tan sólo se muestra un fragmento, y sobre ella un servicio compuesto por una escudilla, una copa, tenedor, cuchara y cuchillo, y un guante; al fondo aparece, bajo la mesa, el perfil de la costa y un faro liliputiense. Esto adquiere otra perspectiva al recordar que Le Corbusier padecía de un problema visual que se denomina “ojo vago”. Éste produce un efecto similar al que descubrimos cuando observamos algo con un ojo tapado. Después de un cierto tiempo así, el sentido de profundidad se altera y todo lo que ve el ojo parece disponerse en un solo plano. Sus paisajes son pues planos, como el fondo de una escenografía.

Observando ahora tanto las fotografías como los dibujos de sus ventanas apaisadas, descubrimos que la ventana separa siempre en términos de delante y detrás, en antes y después, dos tipos de elementos distintos. Tras la ventana está el paisaje, que entra en la escena a través de un encuadre tan peculiar como distinto del formato de un lienzo convencional (parecido a los ‘panoramas’ que proliferaron durante el siglo XIX, y sobre los que volveremos más adelante). Ante ella, algunas veces directamente apoyados en el alfeizar, hay unos objetos: pan y una cafetera, como en la Villa Savoye, maniquíes articulados usados por los pintores, como en la Casa Cook; una botella de cristal soplado, como en la casa del lago Leman; plantas, guantes y fruta, como en la Casa Meyer. Objetos que usamos, que tocamos con las manos, objetos de nuestro tamaño, objetos con utilidad. No son propiamente objets à réaction poétique, pero desencadenan una reacción poética con el paisaje, con lo que está más allá de la ventana.

Si alguien, con la vista de un águila, mirara ahora desde el otro lado y nos lo mostrara, ¿qué pensaríamos? Si alguien, tan extraño al mundo de los interiores domésticos, tan ajeno a lo nuestro, como para nosotros lo es la naturaleza; si ese alguien observara el mundo a través de lo que ofrecen esas ventanas, obtendría otra composición, otro paisaje. Este paisaje es recíproco del otro, un paisaje para el que la arquitectura es el fondo del escenario.

La ventana apaisada (la etimología de la palabra nos vuelve a llevar al paisaje) rasga las fachadas de algunas de sus más exitosas villas de los años 20: la Casa Cook, la Villa Stein, la Villa Savoye, el proyecto para la Casa Meyer… Todas aparecen como si el formato del paisaje se hubiese proyectado en la fachada. No basta pensar que, con estas ventanas, la luz entrará en las habitaciones sin dejar rincones oscuros, y no basta tampoco reconocer en este artificio constructivo la esencia de la construcción en hormigón armado a base de pilares y jácenas. Le Corbusier se empeña en razonar a la manera de la Sachlichkeit sobre las ventajas de la ventana corrida, enumerando las virtudes que ésta tiene hacia dentro. No, la ventana es un encuadre, es la manera de ver el mundo de su artífice. Una manera de ver que queda recogida en el dibujo de la bahía de Formentor. El dibujo hace suponer que primero dibuja el paisaje y luego lo encuadra mediante la arquitectura del hotel donde se hospeda, a la que despoja de sus ventanas, dejando que la pura construcción encuadre el paisaje.

Una manera de ver que se extiende también a sus primeros proyectos urbanísticos. En la presentación de la Ville Contemporaine y del Plan Voisin también usará este formato, debiendo para ello ajustar la forma del edificio a este propósito y dando lugar al tambor adherido a la vivienda construida a escala natural, formando ambos el conocido pabellón del Esprit Nouveau. En el interior de este tambor se disponen las dos perspectivas de ambos proyectos. El espectador tiene ante él una pared curva con una abertura horizontal cóncava, que le separa de la perspectiva al fondo. La luz entra por la parte superior de la perspectiva, mientras que el lugar que ocupa el espectador está oscuro. El mecanismo busca producir un efecto parecido al de un ‘panorama’, el manejo de la luz y la distancia entre el espectador y el dibujo hacen que la visión parezca real. Un mecanismo que parece querer inculcar una forma de mirar.

Esto tiene una gran similitud con un género especialmente cultivado durante el siglo XIX, como el de las escenas de batalla. Una forma de dar a conocer las gestas militares en las metrópolis europeas era la de encargar a algunos artistas lienzos sobre ciertas batallas. Algunas de estas gestas se presentaban en edificios especialmente construidos para su exhibición, dando lugar a los ‘panoramas’ que proliferaron en aquel siglo y que guardan un gran parecido con el ‘tambor’ del Pabellón. Este género nos permite insistir en aquello sobre lo que se centra la atención de la pintura.

Para Le Corbusier, ese ‘fondo’ es la escena principal, tomada también con la misma precisión y que es la que permite reconocer el lugar.

Desde el punto de vista (nunca mejor dicho) de estos vastos horizontes, las azoteas de sus grandes edificios públicos tratan de conformar una plataforma vasta y horizontal, idéntica a la cubierta de un barco, desde la que divisar el paisaje del fondo. Éste se recorta de forma precisa sobre el parapeto de la azotea, tal y como queda explicado en el comentario con el que Le Corbusier acompaña el dibujo de la azotea del Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra:

«Nous avons conduit le développement de nos bâtiments vers un couronnement horizontal unique, lisse et pur; cette horizontale pure en haut, tantôt détachée sur le ciel, tantôt donnat leur mesure aux montagnes qui la dépassent, cette horizontale était une conclusion d’ordre lyrique.» (“Hemos llevado el desarrollo de nuestros edificios hacia la coronación horizontal y única, lisa y pura; este horizontal puro allá arriba, ora recortado contra el cielo, ora dando la medida a las montañas que lo rebasan, este horizontal era una conclusión de orden lírico.”)

Estos grandes edificios toman la horizontal de sus azoteas como un medio de resaltar el paisaje. Y, en cierto modo, ellos mismos reproducen, mediante la colocación de distintos elementos singulares sobre sus grandes cubiertas, unos paisajes análogos, vastos y horizontales; concibiendo sus azoteas como un paisaje realizado en hormigón armado, que moldea elementos útiles a priori («les points d’appui des rapports émouvants seront des objets, et seuls possibles, des objets qui fonctionnent» —“los puntos de apoyo de relaciones conmovedoras serán objetos, y necesariamente objetos útiles”), para convertirlos en caprichosas formas que asemejan a una topiaria en hormigón. Como ocurre en los terrados del Secretariado de Chandigarh, en las cubiertas de la Unité de Marsella o de Firminy, reproduciendo en cierto modo la misma composición ‘vulgar’ que le había emocionado mientras atravesaba el Borinage, siempre contrastada con el omnipresente horizonte.

Los paisajes vastos y horizontales son también, en cierta medida, una especie de tabula rasa. Una puesta en limpio, una mirada que limpia lo que distrae (el caos) y deja sólo aquello que es motivo de atención. Desaparecen los objetos y los accidentes superfluos, y muestran sobre esta especie de amplia mesa, aquellas montañas, barcos o edificios que representan lo que tiene un sentido o un propósito. Se explican mejor sobre estas vastas llanuras inventadas, llanuras que sólo el ojo ve, porque ésa es su intención. La cámara fotográfica lo recoge todo, aburre y distrae nuestra mirada. Voltaire decía que para estar seguro de aburrir basta con contarlo todo. De hecho, el gran trabajo de un fotógrafo es lograr que la cámara se comporte como el ojo, seleccionando lo que ve. La selección –podríamos decir que la omisión deliberada– supone una explicación de las cosas y los fenómenos más diversos pero, aun así, siempre esconde algo inexplicable y cautivador. Inexplicable, como la piedra erguida sobre la playa en Bretaña, o cautivador como las pirámides de esquisto de la región de Borinage –explicables pero cautivadoras–, tal es su arquitectura:

«Dans la nature, dans l’enchaînement des événements, partout −je le sais bien− se dresse l’inexplicable:

«Tout sert »,

«Tout est émouvant»,

«Tout est inexplicable». Entendu!

(“En la naturaleza, en la cadena de acontecimientos, en todas partes –estoy seguro– surge lo inexplicable.

“Todo sirve,

“Todo es conmovedor,

“Todo es inexplicable.” ¡Entendido!)