“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

8 enero, 2024

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

Biblioteca Geisel, La Joya, California. William L. Pereira & Associates

¡El brutalismo está de vuelta!

Ese fue el título —sin los signos de admiración— de un texto firmado por Nikil Saval y publicado en octubre del año 2016 en The New York Times Style Magazine. ¿Estilo? ¡Pero si el brutalismo es una ética, no un estilo! (Más de eso en un momento) Saval iniciaba así su texto:

En el rango de apodos poco halagüeños para un estilo artístico, “brutalismo” tiene que estar cerca de lo más alto. Al igual que el “fauvismo” o el “impresionismo”, que sonaban mucho más amables, era un término abusivo para el trabajo de los arquitectos cuyos edificios confrontaban a sus usuarios —los brutalizaban— con enormes losas apiladas de concreto en bruto e inacabado. Estos mismos arquitectos, centrados en la pareja británica Alison y Peter Smithson, adoptaron con entusiasmo Brutalismo como nombre de su movimiento con una especie de orgullo, como si dijeran: ‘Así es, somos brutales. Queremos meterte la cara en cemento’. Para un mundo que todavía estaba saliendo con cautela de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, que necesitaba un trato sencillo y mensajes poderosos, este tipo de honestidad arquitectónica fue refrescante.

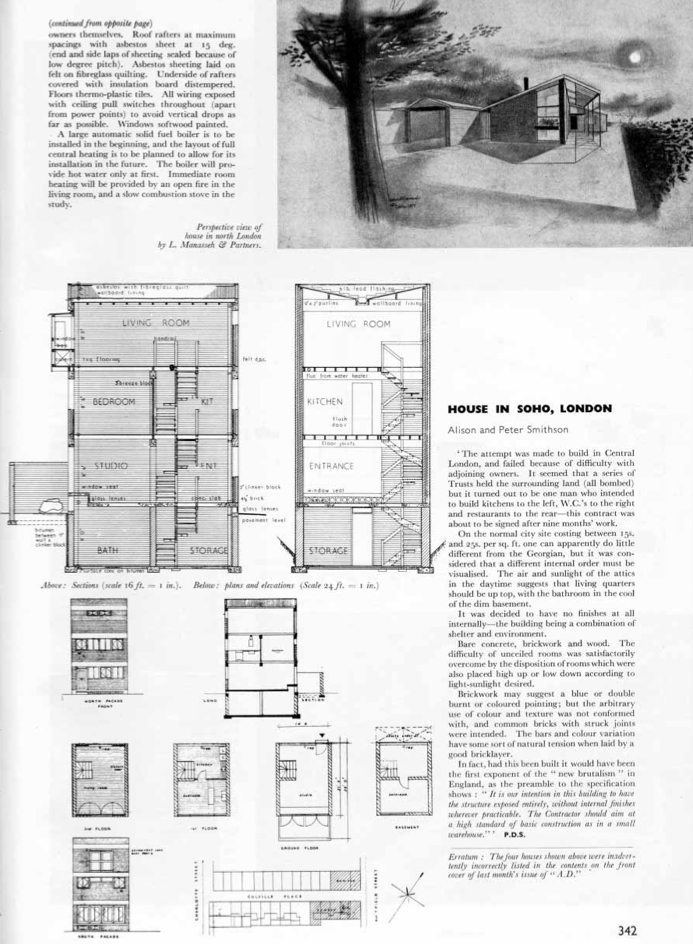

Pero no, los Smithson no adoptaron con entusiasmo el término Brutalismo, o no sólo brutalismo. La primera aparición impresa del término fue en el número de diciembre de 1953 de la revista Architectural Design para describir el proyecto de una casa en Soho, Londres. En la descripción del proyecto se puede leer:

Se decidió que no tuviera ningún tipo de acabado al interior: un edificio que sería la combinación de un refugio y un ambiente. Concreto al desnudo (bare concrete), ladrillos y madera. […] De hecho, de haberse construido, hubiera sido el primer exponente del “Nuevo Brutalismo” en Inglaterra.

¡Nuevo Brutalismo! Si hay un nuevo brutalismo, es de suponerse que existió uno viejo, antiguo u original. ¿Pero, dónde? En Marsella, por supuesto, el béton brut de la Unidad Habitacional de Le Corbusier es el origen, el Antiguo brutalismo. ¿El único origen?

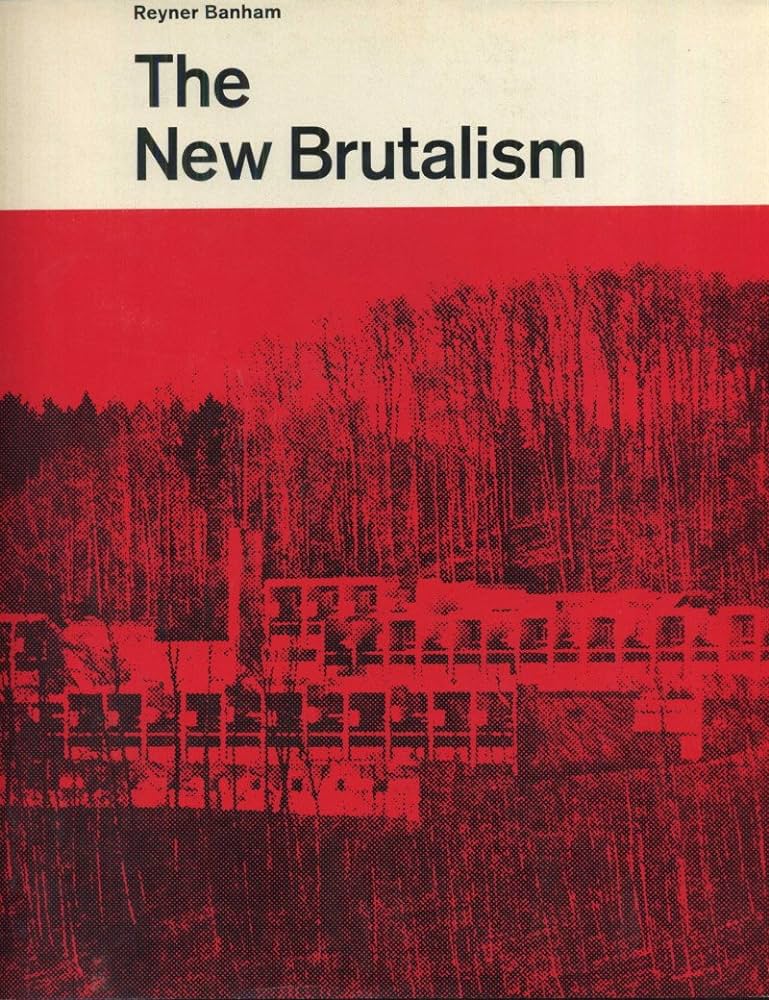

Casi dos años después de que los Smithson anunciaran, casi de pasada, la inexistencia, al menos física o concreta y no “sólo en dibujos” del nuevo brutalismo, Reyner Banham publicó un texto que hoy ya podemos considerar canónico: “The New Brutalism”, en el número de diciembre de 1955 de la Architectural Review.

Banham inicia su texto afirmando que dentro de eso que se llamaba el Movimiento Moderno había dos categorías de ismos: de un lado, el cubismo, una categoría entera por sí misma, con principios consistentes más allá de los artistas que se adscribieran no fueran considerados parte de ese ismo; y del otro lado todo lo demás: futurismo, dadaísmo, surrealismo, etc., que son más una bandera esgrimida por un grupo de artistas más allá de la probable heterogeneidad de las obras que se califiquen como parte de ese ismo. Simplificando, digamos que para Banham una obra cubista tiene tales características que puede reconocerse como tal con independencia de lo que el artista alegue —la obra de Georges Braque, por ejemplo, es cubista, aunque él no lo hubiera proclamado, pero René Magritte no podría convencernos de que él también es un pintor cubista con la misma facilidad que nos dice de una pipa que no es una pipa—, mientras que los otros ismos dependen de manera más directa del activismo de sus practicantes que de las obras que produzcan. Banham remata ese párrafo, segundo en su ensayo, diciendo que el Nuevo Brutalismo pertenece a ambas categorías al mismo tiempo y las confunde: como el cubismo, se reconoce una obra brutalista más allá de lo que su autor diga de ella, pero, al mismo tiempo, su consistencia en tanto movimiento depende del activismo de sus miembros: “Buenas tardes, soy Fulanito de Tal, arquitecto brutalista”. Así, el gran historiador y crítico inglés que escribió quizá el ensayo fundacional del Nuevo Brutalismo, empieza por dibujar una definición ya borrosa.

Cuando once años después Banham publica su libro “The New Brutalism”, inicia con un apartado que lleva por título “En el inicio fue la frase…” en el que afirma que “uno de los aspectos más irónicos de la historia reciente de la arquitectura es el que la invención del término “El Nuevo Brutalismo”, esté oculto en el misterio histórico a pesar de que ocurrió tan recientemente como en la década de 1950 y en condiciones que debieron haber hecho todo el proceso visible para cualquier historiador que estuviese interesado en ello.” Y si bien pensar que el Nuevo Brutalismo perteneciera a dos categorías en apariencia distintas en la historia de los ismos ya era complicado, la explicación que da Banham del misterio histórico que rodea al origen del término no ayuda a simplificar las cosas:

Esa mistificación deriva de dos circunstancias simples: primero, el término se acuñó, en esencia, antes de que existiera algún movimiento arquitectónico que pudiera describir; y, segundo, que luego fue vuelto a acuñar para describir un movimiento particular, al que se adhirió por razones que fueron, en parte, tan triviales y ridículas que no pudieron tomarse en serio hasta tiempo después.

Banham, sin embargo, esboza varios orígenes del término. Hans Asplund —hijo de Gunnar, como en una saga vikinga—, al ver los dibujos de la Casa Göth, diseñada por Bengt Edman y Lennart Holm en Upsala, la calificó “de manera moderadamente sarcástica”, apunta Banham, como “neobrutalista”. El término llegó a oídos de arquitectos británicos que lo empezaron a usar burlonamente. Hasta que Alison y Peter Smithson usaron el término en la descripción de su proyecto para una casa, en 1953. Y podemos entender que lo hicieron, al mismo tiempo y para complicarnos más las cosas, en broma y en serio. “El primer exponente del ‘Nuevo Brutalismo’ en Inglaterra” hacía referencia al término importado y a la ironía de Asplund, y quizá también a la casa Göth, que vista de frente sí parece quizá demasiado austera, simple, en bruto, pero que va vista al sesgo —como vemos casi cualquier edificio—, tiene más apariencia de casa, austera, pero casa al fin. Pero la descripción del proyecto recalificaba —reacuñaba, dijo Banham— al nuevo ismo, tanto por su materialidad misma: materiales en bruto, como por lo que decían que el edificio era en sí mismo: una combinación de refugio y ambiente.

Casa Göth, Bengt Edman y Lennart Holm, Upsala.

Casa Göth, Bengt Edman y Lennart Holm, Upsala.

No me extenderé en las explicaciones de Banham pues para eso ya están su ensayo y su libro, pero me detengo en la mención que hace, en el apartado 1.2, del contexto político, social y económico de Inglaterra, en general, y para al arquitectura, en particular. En los años 50 del siglo pasado, tras la Segunda Guerra, Inglaterra, al igual que muchas otras naciones europeas, enfrentaba una crisis económica sumada a un repunte demográfico, y reconstruir las ciudades y construir más vivienda eran temas primordiales. Banham cuenta que en el Departamento de Arquitectura del London County Council, encargado de la construcción de los edificios institucionales y, sobre todo, de la vivienda social, y que era “casi el único lugar donde los arquitectos recién graduados podían trabajar”, había una “aceptación de la doctrina comunista”, algo que suena más fuerte de lo que en realidad era. En los años 50 cuando, tras el aligeramiento del Movimiento Moderno, sobre todo olvidando la consciencia social y política de ciertas vanguardias, y de haberse convertido en Estilo Internacional, la producción arquitectónica retornaba a su cauce milenario: atender al poder, sobre todo, en aquél momento, económico, la línea comunista que refería Banham tenía más que ver, como él mismo menciona, con un entendimiento superficial y estilístico de lo que el “realismo socialista” pudiera significar en arquitectura. Frente a eso, la etiqueta de Nuevo Brutalismo sirvió para nombrar a la arquitectura que se imaginaba como una forma de resistencia, otra vez doble: tanto al modernismo corporativo y comercial como a su contraparte que apostaba por ciertas formas de la tradición y lo pintoresco. El término Nuevo Brutalismo se refería por tanto no sólo al uso de materiales como el ladrillo, el acero o el concreto en su estado bruto, o a la simplicidad y contundencia de los elementos constructivos, sino a la idea de una arquitectura en bruto, en un estado de pureza —constructiva, estructural, material, pero también ideológica y política–, al mismo tiempo primordial y moderno.

En el número que la revista October dedicó en la primavera del 2011, Anthony Vidler, en un texto titulado “Another Brick in the Wall”, escribió acerca de el momento histórico en el que surgió el Nuevo Brutalismo británico:

El Nuevo Brutaliasmo surgió de la cultura de la posguerra de una Gran Bretaña austera, sujeta a lo que el historiador Tony Judt describió como las “condiciones sin precedentes de penuria y restricción voluntarias”, con “casi todo racionado o, simplemente, inexistente.” Se racionaba el acero pero había gran abundancia de ladrillos. En ese contexto, la “poesía cruda” del Brutalismo era resultado de la necesidad, de la exigencia de “hacer” con cualquier material disponible.

Vidler nombra las cuatro características que Banham asignó al Nuevo Brutalismo: la legibilidad formal de la planta, la expresión de la estructura y el uso de materiales “tal cual son” —as found—. La cuarta característica es quizá la más importante al tratar de definir al Nuevo Brutalismo: que el edificio se presente como una imagen. En su ensayo de la Architectural Review, Banham había dicho, para empezar, que imagen era “uno de los términos más difíciles de aclarar y más útiles en la estética contemporánea”, para luego afirmar que, en arquitectura, un edificio es una imagen cuando “es una entidad visual que se aprehende inmediatamente”. Para Banham, el Nuevo Brutalismo recuperaba —incluso pese a lo que opinaran algunos de los participantes en el movimiento— “la obligación de dar forma” que toda la arquitectura —la gran arquitectura— ha tenido a lo largo de la historia y que se había perdido o negado incluso en ciertas vertientes de una arquitectura que se quería funcionales por entero.

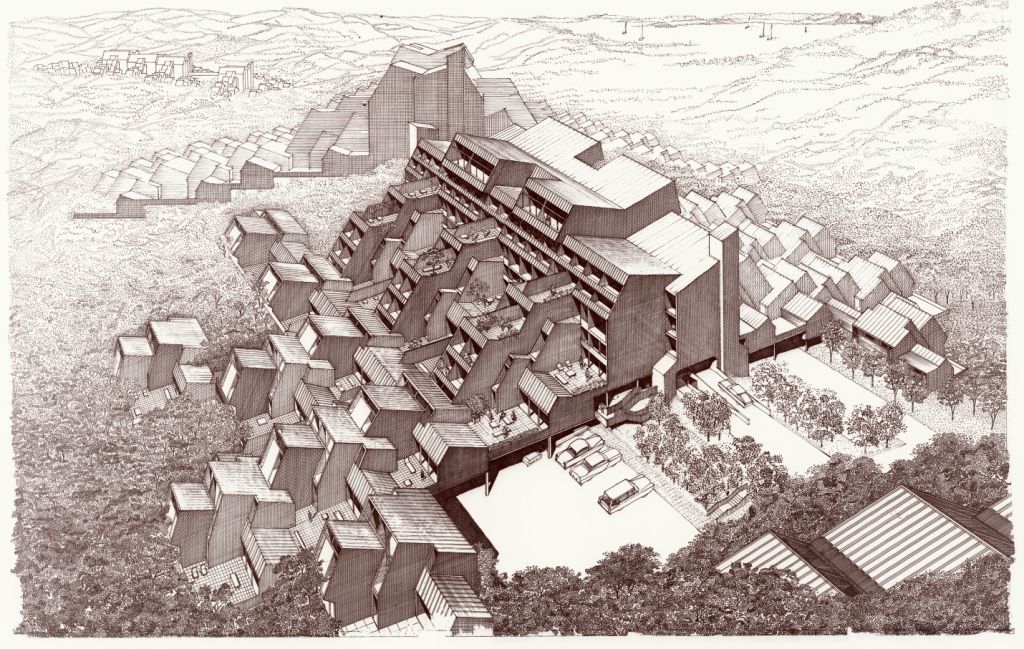

El proyecto no construido de Paul Rudolph para un hotel en Stafford Harbor,

Pero, llevando la idea de imagen acaso un paso más allá que la “aprehensión visual inmediata” de las características formales de un edificio, ¿qué tanto fue el Nuevo Brutalismo la imagen de ese periodo que describe Vidler: la posguerra? Sobre todo en Gran Bretaña y otros países europeos que por un lado se enfrentaban a la devastación física de muchas de sus ciudades y la necesidad de reconstruirlas en un momento de escasez y penuria materiales, pero al mismo tiempo, y como respuesta precisamente a la guerra, se abría un paréntesis en la lógica económica del capital —de sólo unas cuántas décadas, según explicó el economista Thomas Piketty— para darle aire a la idea de un Estado de bienestar. Es en ese contexto —el de los proyectos arquitectónicos del London County Council— que el Nuevo Brutalismo ofreció una imagen para la arquitectura pública y socialmente comprometida, distinta a la que ofrecía el tradicionalismo pintoresco del supuesto realismo socialista y a la no-imagen de un funcionalismo estricto.

En su texto “Concrete Abstraction: On a Critical Theory of (New) Brutalism”, Matthias Rudolph y Nikolas Lelle apuntan que el [Nuevo] Brutalismo trató de “enfrentarse a una sociedad de producción en masa y sacar de ahí una poesía ruda de las poderosas fuerzas que estaban en juego”. Y añaden, haciendo referencia a las teorías estéticas de Theodor W. Adorno, que eso mismo la hacía una “arquitectura de la realidad” que “se aliena a sí misma de una sociedad alienada”. “Así, los edificios Brutalistas denuncian enérgicamente la sociedad en la que están construidos, aunque no sean capaces de dar un consejo, una solución o una respuesta positiva al mal que exponen.”

Nicholas Thoburn desarrolla estas ideas sobre las implicaciones políticas y sociales de la arquitectura Brutalista en su texto “Concrete and council housing”, donde toma como caso de estudio el famoso conjunto de vivienda social Robin Hood Gardens, diseñado por Alison y Peter Smithson y terminado de construir en Londres en 1972, y demolido en 2017. La arquitectura que se construyó con ese estilo —recordemos el lema: “El Brutalismo no es una estética sino una ética”—, terminó siendo rechazada por aquellos a quienes se suponía beneficiaba, en el caso de la vivienda social, al verla como una —fea, tosca y muy concreta— marca de su propia condición socioeconómica. Thoburn agrega:

La “poesía tosca” Brutalista sólo se logró en la medida en que el estilo en sí implicaba un compromiso directo con las relaciones sociales. Se trataba de un compromiso con la “sociedad de producción en masa” en toda su amplitud, pero en particular con el urbanismo y la vivienda para la clase trabajadora. Un rasgo crucial de este compromiso, y sin embargo oscurecido por la imagen común de los Smithson como arquitectos “utópicos”, es que la arquitectura no debía proponer o imponer un ideal social, sino ser críticamente inmanente a la realidad incompleta y fracturada de las relaciones sociales tal como se encuentran.

¿Responden a la misma realidad social y con la misma brutalidad de Robin Hood Gardens los edificios de Paul Rudolph en Estados Unidos, de Agustín Hernández en México, de Vilanova Artigas o Mendes da Rocha en Brasil, o la arquitectura del desaparecido “bloque socialista” en los países de Europa del Este y mucha de la arquitectura realizada en ese mismo periodo, a veces por arquitectos de los países colonizadores, otras por arquitectos locales, pero formados en escuelas de esos países colonizadores, en buena parte de África y Medio Oriente? ¿Puede todo eso ser clasificado con la etiqueta de Brutalismo sólo por una apariencia supuestamente similar, si bien vista superficialmente?

En su texto “Brutalism? Some Remarks About a Polemical Name, its Definition and its Use to Designate a Brazilian Architectural Trend”, la crítica brasileña Ruth Verde Zein escribió, llevando quizá a sus consecuencias lógicas, pero superficiales, la idea de imagen de Banham:

En lugar de descartar el término Brutalismo como inapropiado y conceptualmente vago, podríamos encontrar, de manera paradójica, que es adecuado, una vez que adoptemos un enfoque pragmático o fenomenológico. Basta renunciar a la búsqueda de una armonía interna y esencial entre las obras Brutalistas y aceptar, en cambio, que lo que realmente las une es su apariencia. Si aceptamos esta definición que se supone superficial y dejamos de buscar una definición esencial, entonces podemos, sin inconsistencia lógica, otorgar el título de Brutalista a un grupo de obras fechadas de forma correcta que comparten características formales y superficiales similares, aunque cada una de ellas o sus creadores podrían tener actitudes conceptuales, éticas y morales diferentes. En otras palabras, algunos edificios pueden ser llamados Brutalistas tan sólo porque lo parecen, ya que lo que determina su inclusión en el grupo no es su esencia interna sino su superficie; no sus características intrínsecas sino sus manifestaciones extrínsecas.

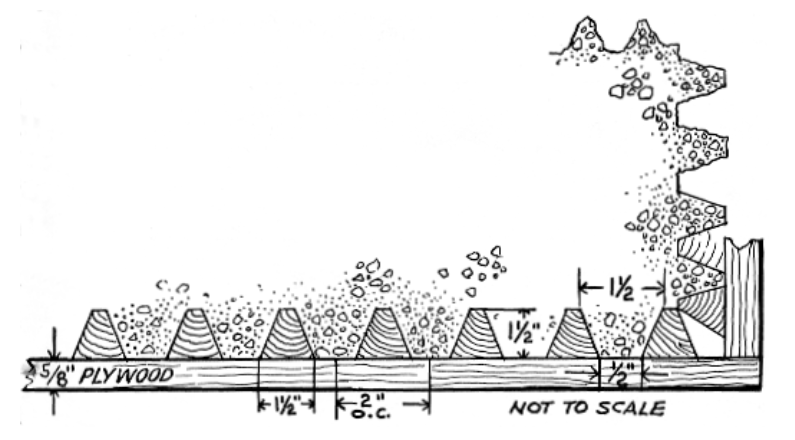

Terminado de los muros de concreto del Edificio de Arte y Arquitectura en Yale, de Paul Rudolph.

Cimbra de los muros de concreto del Edificio de Arte y Arquitectura en Yale, de Paul Rudolph.

Por supuesto que el término Brutalismo conlleva hoy cierta imagen compartida que supuestamente caracteriza a los edificios a los cuales lo aplicamos —lo que, dicho sea de paso, quizá haría que no imaginemos como Brutalistas ni al proyecto de la casa en Soho ni a la Escuela Secundaria de Hunstanton, ambos de los Smithson, que son los dos primeros en recibir dicho calificativo—. Pero, si no ponemos atención en cómo se producen esas imágenes superficiales, en qué tanto de la sociedad dentro de la que se construye un edificio o el momento histórico y las condiciones materiales de dicha sociedad están en la superficie, ¿no perdemos al menos algo de la ética del estilo que no quiso serlo? Si tomamos, como ejemplo, las superficies de algunos edificios de Paul Rudolph en Yale, y otros de González de León y Zabludovsky en la Ciudad de México, pese a que en ambos casos se trata de concreto colado en sitio con una textura que expone los agregados del mismo, la manera de conseguir el acabado tiene distintas implicaciones socioeconómicas e incluso políticas, aun si en ambos casos el trabajo manual está presente.

Para repetir lo mismo de otra forma, aunque un edificio Brutalista lo sea simplemente por aparentarlo, lo que expuso y expone la arquitectura Brutalista en Gran Bretaña en los años 50, y la que se construyó entre los 60 y los 70 en Yugoslavia, Kenya, Ciudad de México o en São Paulo, es otro tipo de brutalidad: la de modos de producción y relaciones sociales que se traducen en una estética, ya en sentido amplio, y en la construcción de una imagen del mundo —o, del mundo civilizado: la ciudad moderna— que se imponen brutalmente sobre contextos dispares. No en balde Achille Mbembe, teórico político nacido en Camerún, tituló a uno de sus libros Brutalismo (2020), advirtiendo que se trata no de una categoría estética, sino política:

Tomo prestado el concepto de brutalismo del pensamiento arquitectónico. En mi opinión, sin embargo, se trata de una categoría eminentemente política. No podría ser de otra manera, ya que hay una dimensión de la arquitectura misma que es, de entrada, política, la política de los materiales, inertes o no, a veces presumidos como indestructibles. Por el contrario, ¿qué es la política sino un control de elementos de todo tipo a los que nos esforzamos en dar forma, si es necesario por la fuerza, un ejercicio de torsión y remodelación si alguna vez los hubo?

La arquitectura es, en segundo lugar, una política en la medida en que inevitablemente pone en movimiento una tensión, o si se quiere una distribución del factor de fuerza entre los actos de demolición y construcción, a menudo sobre la base de lo que podríamos llamar ladrillos elementales. La política es, a su vez, una práctica instrumentada, un trabajo de ensamblaje, organización, configuración y redistribución, incluso espacial, de conjuntos corporales vivos, pero, en su mayor parte, inmateriales. Y es en la unión de lo inmaterial, lo corpóreo y lo material donde debería ubicarse el brutalismo.

Más adelante, Mbembe afirma que “la transformación de la humanidad en materia y energía es el proyecto último del brutalismo.”

Para quienes piensen que la lectura de Mbembe es demasiado política, podemos cerrar, de manera provisional, con lo que en agosto del 2018, al hablar de la nueva valoración del Brutalismo, escribió Brad Dunning en la sección de estilo de la revista GQ:

El brutalismo es la música tecno de la arquitectura: cruda y amenazante. Los edificios brutalistas son caros de mantener y difíciles de destruir. No se pueden remodelar ni cambiar con facilidad, por lo que tienden a permanecer como los concibió el arquitecto. Tal vez el movimiento haya vuelto a estar de moda porque la permanencia es particularmente atractiva en nuestro mundo caótico y en ruinas.

Claro que quien piense que el tecno —desde sus orígenes en las comunidades afroamericanas de Detroit, hasta la tecnocumbia, pasando por la música electrónica alemana o el house de Chicago— no es político, no sabe mucho de tecno, ni de política y acaso tampoco de brutalismos.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]