“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

11 enero, 2018

por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

Publicado originalmente en nexos.

En un breve comentario en sus Investigaciones Filosóficas, Ludwig Wittgenstein se pregunta de paso, entre paréntesis, “¿con cuántas casas o calles comienza una ciudad a ser una ciudad?” La pregunta apunta alto, aunque con discreción. En vez de cuestionar de golpe qué es una ciudad, pregunta cómo se hace o cómo se forma: en qué momento la acumulación de casas y calles puede llamarse ciudad. La referencia urbana es una que, a lo largo de la historia de la filosofía, diversos pensadores han utilizado comúnmente para intentar demostrar alguna de sus ideas. Por ejemplo, en su Discurso, Descartes usaba a la ciudad o, más bien, su construcción, igual que lo haría después Wittgenstein, como metáfora del pensamiento. “Así esas viejas ciudades —dice Descartes—, que no habiendo sido en su comienzo más que aldeas, se convierten, con el paso del tiempo, en grandes urbes, están comúnmente mal trazadas, a causa de esas plazas regulares que un ingeniero trazó con su fantasía en una llanura y que aun si considerando sus edificios cada uno por su parte encontramos a menudo con tanto o más arte que en las ciudades nuevas, sin embargo, viendo cómo están dispuestos, uno grande aquí y uno pequeño allá, y cómo hacen las calles curvas y desiguales, diríase que más bien es la fortuna que la voluntad de unos hombres provistos de razón, la que los ha dispuesto de esa suerte”. Wittgenstein piensa de manera similar la ciudad, que para él sirve de analogía para el lenguaje —al fin, también la razón—: “Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de calles y plazas, de viejas y nuevas casas y de casas con anexos de diversos períodos; y esto rodeado de un conjunto de barrios nuevos con calles rectas y regulares y con casas uniformes.” Habrá que volver a esa confrontación entre la ciudad ordenada, casi de producción inmediata, que responde a la idea unitaria de un planificador, y la ciudad compleja y, para Descartes y Wittgenstein, acaso complicada, que va creciendo poco a poco sin responder a un plan general de desarrollo urbano. Pero antes remarquemos un olvido de ambos pensadores: nos hablan de la ciudad como casas, calles y plazas pero nunca nombran a sus habitantes. Y en su olvido Descartes y Wittgenstein no están solos. Son muchos los urbanistas y arquitectos, los gestores y políticos para quienes una ciudad es un tema de calles y casas. Así que, aunque parezca obvio, cabría preguntarnos cuántas personas hacen falta para que una ciudad sea una ciudad. Cuántas y dispuestas de qué manera.

En su libro La ciudad antigua, estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma, Fustel de Coulanges escribió que “ciudad y urbe no eran palabras sinónimas entre los antiguos. La ciudad era la asociación religiosa y política de las familias y las tribus; la urbe era el lugar de reunión, el domicilio y, sobre todo, el santuario de esta asociación.” Acaso sin traicionar demasiado lo que dice Fustel de Coulanges, podemos suponer que la urbe es tanto el escenario como el registro o el rastro de las acciones de la ciudad como asociación política. Fustel de Coulange explica también que la urbe “no se formaba a la larga, por el lento crecimiento de hombres y construcciones” sino “de un sólo golpe, terminada en un día.” Para eso hacía falta que antes se constituyera la ciudad, “la obra más difícil y ordinariamente la más larga.” Usando la diferencia propuesta por Fustel de Coulanges, es claro que hoy la urbe tampoco se construye de golpe y que la ciudad ya no puede concebirse como una unidad política y religiosa que es causa de aquella. De las grandes metrópolis contemporáneas hay que decir, con Bruno Latour, que “el cuerpo político es un monstruo, tanto que ni siquiera es un cuerpo.” Aclarando, sin embargo, que la idea de monstruo no refiere necesariamente a algo espantoso y deforme sino, más bien, a aquello que sólo se entiende presentándose a sí mismo —mostrándose, pues— y que no para de transformarse. Así, la ciudad produce inevitablemente esa maraña de calles, plazas y casas que advirtió Wittgenstein, esa traza que, para disgusto de Descartes, con el tiempo resulta cada vez más compleja.

La socióloga Saskia Sassen define así a la ciudad —y pensemos que, en este caso, la ciudad incluye a la urbe—, como un sistema complejo pero siempre incompleto. “En su incompletud reside la posibilidad de producir: producir lo urbano, lo político y lo cívico”. Para Sassen, esos tres conceptos son fundamentales para entender la ciudad y lo urbano: complejidad, incompletud y producción. Separados no funcionan o no, al menos, como ciudad y urbe en el sentido tradicional. El filósofo Michel Serres, que de joven fue marino mercante, dice por su parte que los marinos viajan con su ciudad: la serie de relaciones que se establecen entre ellos como colectivo. A saber si el barco basta para considerarse como una urbe, pero que el conjunto de marinos sea ya una ciudad es lo que los hace capaces de ocupar territorios lejanos y conquistarlos. Volviendo a Sassen, ella afirma que “un amplio pedazo de vivienda suburbana no es una ciudad: es terreno construido como lo es un parque corporativo.” Hoy las grandes metrópolis se enfrentan a procesos agudos de “desurbanización de la ciudad, sin importar qué tan densas y urbanas parezcan.” Entre esas formas de desurbanización menciona la desigualdad y la privatización, nuevos tipos de violencia urbana y los sistemas de vigilancia masivos. Así, la mera acumulación de personas, una junto a otra o unas sobre otras, no bastan para que una ciudad sea una ciudad y si a la pregunta de Wittgenstein le sumáramos otra del tipo ¿cuántos pisos hace falta que tenga en promedio una ciudad para que sea una ciudad?, habrá que responder: depende.

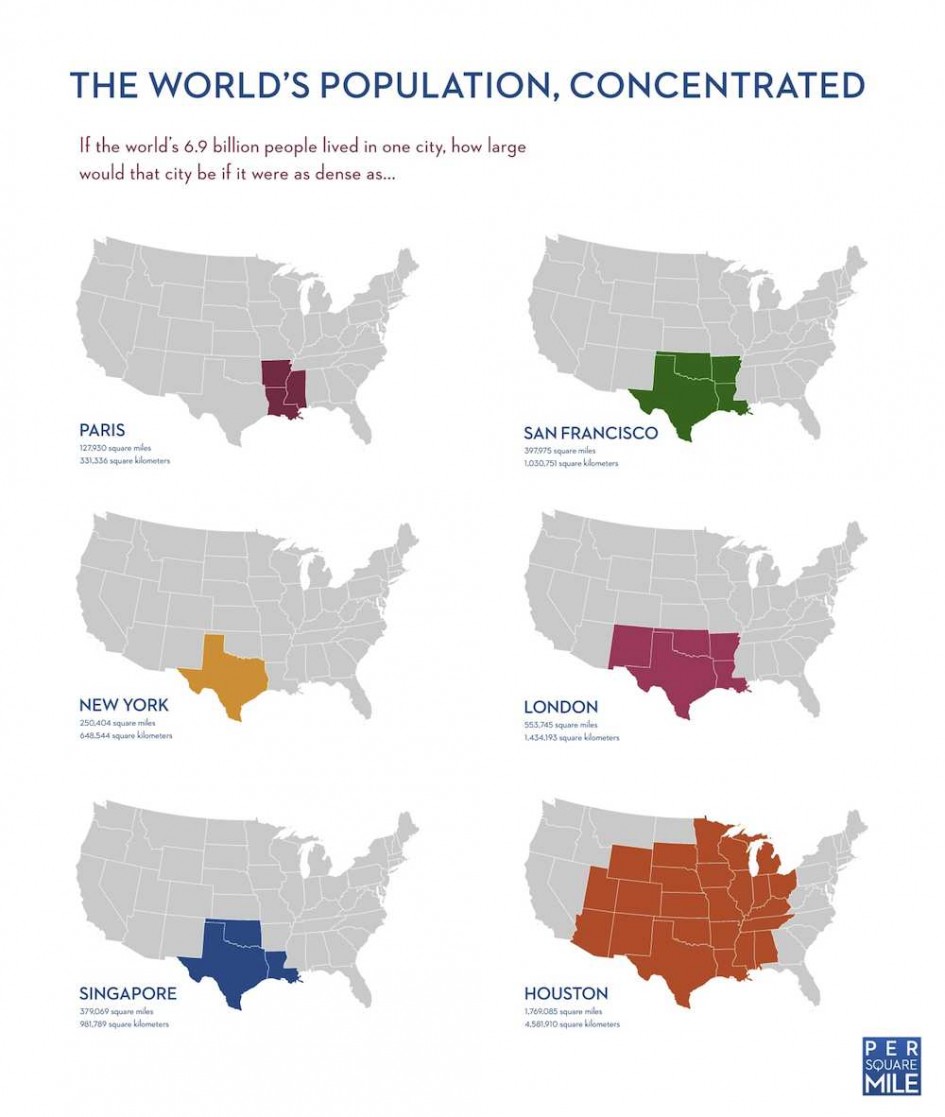

En una infografía publicada en el 2011, Tim de Chant dibujaba la extensión que ocuparía una única ciudad que albergara a toda la población del mundo con distintas densidades, como le llaman los urbanistas, de habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad más compacta tendría una densidad similar a la de París —105 habitantes por kilómetro cuadrado— y ocuparía los estados de Arkansas, Louisiana y Mississippi. Una ciudad con la densidad de Nueva York —más baja que la de París, aunque imaginemos lo contrario— ocuparía Texas para dar cabida a todos los humanos del mundo. Si viviéramos en una sola ciudad tan densa como Londres, además de Texas, Louisiana y Arkansas, se extendería hasta Oklahoma y Nuevo México. Si esa megaciudad tuviera la densidad poblacional de Houston, abarcaría la mitad del territorio de los Estados Unidos. Por supuesto todas esas ciudades tienen zonas más densas que otras, lo que no sólo depende de la altura de los edificios: un barrio con altas torres de vivienda ocupadas en su mayoría por personas solas puede tener menos densidad que un barrio popular, de casas bajas pero que albergan a familias enteras y que no se reducen a padre, madre y uno o dos hijos. Pero en ningún caso será sólo la cantidad de personas lo que haga que una ciudad sea una ciudad. Acaso la mayor diferencia entre ciudades como París y Nueva York con Houston sea que, más allá de la densidad, la ciudad coincide con la urbe en mayor extensión en las primeras, mientras los suburbios y los centros comerciales o de edificios corporativos aislados son muestra de lo que Sassen califica como desurbanización, así como “el desarrollo de mega-edificios, de autopistas que atraviesan las ciudades, la gentrificación de muy altos ingresos que privatiza el espacio urbano, la proliferación de amplias concentraciones de edificios residenciales en altura y de muy poca calidad, sin zonas para el comercio o el trabajo.” Y algo más, sin personas en las calles. Pareciera una obviedad, pero acaso la pregunta no es cuántas casas y calles hacen falta para que una ciudad sea una ciudad ni tampoco qué altura deben alcanzar los edificios que la conforman —la altura suficiente para que, al abrir la ventana, puedas ver a tu hijo jugando en la calle y llamarlo a comer, dijo algún arquitecto. La pregunta tal vez es qué tanta vida callejera hace falta para que una ciudad sea una ciudad. Y de qué tipo. “La ciudad —dice Sassen— y particularmente la calle es un espacio donde aquellos sin poder pueden hacer historia”. La densidad a solas, pues, no basta sin diversidad, sin calles donde tengan lugar el comercio y la vida pública —desde la cascarita hasta la protesta pasando por la conversación en la banca de la plaza. Y la mera altura de las construcciones no garantiza lo primero —mayor densidad— ni mucho menos lo segundo: urbanidad.

En la Ciudad de México el desarrollo urbano favoreció en principio una ciudad baja y muy extendida. Por varias razones. Primero, la idea, no del todo cierta, de cierta abundancia territorial, ganada a costa de la transformación radical del paisaje del valle. Los restos de los lagos y los bosques de las lomas que eran parte fundamental del ciclo hídrico de la cuenca y que todavía retrató José María Velasco hace siglo y medio, cedieron su lugar a la ciudad, ya fuera urbanización formal o informal. En segundo lugar, la idea, no del todo equivocada, que los edificios bajos eran más seguros en una ciudad con terreno blando y sismos frecuentes. En tercer lugar, la preferencia por vivir en casas en vez de en edificios de departamentos, poco frecuentes en la ciudad incluso ya bien entrado el siglo XX. A eso hay que sumar decisiones de políticas urbanas tomadas casi de manera personal. Se dice, por ejemplo, que Urruchurtu, el regente de hierro, prefería como ciudad a Los Angeles que a Nueva York, lo que tal vez influyó también en la manera como condicionó el desarrollo y el crecimiento de lo que fue el Distrito Federal —desde el tipo de construcciones que prohibió hasta el rechazo al metro y la apuesta por el automóvil. Así, factores geográficos, históricos, sociales y políticos hicieron que la Ciudad de México resultara extendida y chaparra. Una ciudad en la que se consume mucha tierra como si se tratara de un recurso inagotable y donde la dotación de servicios públicos de cualquier tipo —sea agua o drenaje, transporte o edificios y espacios públicos— es complicada y muy costosa. Concentrar mayor población en un territorio menos extenso parece, entonces, una buena solución. Al menos mientras la ciudad siga funcionando bajo los modos de producción y de consumo que hoy son dominantes. Eso, concentrar la población en las zonas donde supuestamente los servicios son suficientes, fue lo que buscaron en principio medidas como el Bando dos, promulgado por López Obrador, y la posterior Norma 26. Pero su aplicación fue deficiente, sobre todo por la práctica renuncia del Estado a construir la parte pública de la urbe y haber dejado de manera irresponsable que las reglas del mercado y la pura ambición dictaran, las más de las veces, la ruta del desarrollo inmobiliario. En resumen, el boom inmobiliario de años recientes no resolvió realmente el problema de la ciudad extensa ni podría hacerlo, pues respondió a demandas específicas de un nicho socioeconómico determinado, aquel con la capacidad para cumplir su sueño de vivir en la ciudad central. Hoy, prácticamente ningún trabajador con ingresos promedio y mucho menos aquellos millones que sobreviven en el sector informal puede ver en la “densificación” urbana recetada oportunidades para vivir en las zonas mejor servidas de la ciudad. Por otro lado, esa densificación ha generado en muchos casos procesos de gentrificación o la abundante construcción de “desarrollos todo incluido” —aquellos donde todo lo que “se necesita” está en el mismo edificio donde uno vive— que en la mayoría de los casos debilitan más que reforzar la estructura social y cultural, e incluso económica, de los barrios donde ocurren. Es en esos casos cuando podemos hablar, con Saskia Sassen, de una densidad sin urbanidad y, más claramente, de procesos de “desurbanización”, pues las zonas intervenidas con construcciones nuevas o renovadas no general una renovación de los barrios.

Así, si bien parece que tenemos un remedio eficaz al problema de la ciudad extendida, no hemos atinado ni con la dosis ni con la vía de aplicación. Por lo pronto, sabemos qué hace falta: la construcción de vivienda asequible a distintos estratos socioeconómicos, sobre todo a los menos favorecidos, tanto en renta como en venta, acompañada del reforzamiento de la infraestructura y los servicios públicos, llámense transporte, cultura, educación, saludo o parques y banquetas. Hace falta, pues, urbanizar la ciudad y no simplemente densificar los terrenos. Más calle, si por calle entendemos aquello que es de todos y para todos, y no sólo más casas.

En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]

The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]