José Agustín: caminatas, fiestas y subversión

La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]

17 abril, 2020

por Christian Mendoza | Instagram: christianmendozaclumsy

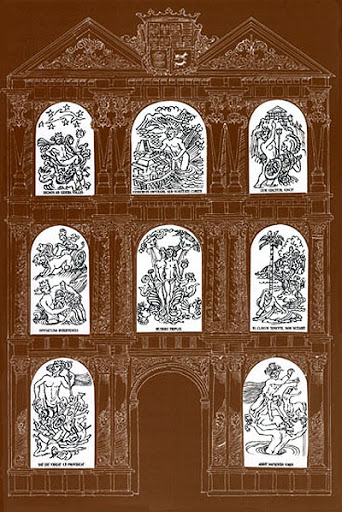

Máquina de colores, teatro de las virtudes, simulacro político: estos son algunos de los subtítulos con los que el jesuita Carlos de Sigüenza y Góngora y la jerónima Sor Juana Inés de la Cruz describieron sus diseños conceptuales para los arcos por los que entraría el 30 de noviembre de 1680 a la Ciudad de México don Tomás Antonio de la Cerda, Conde de Paredes y Marqués de la Laguna, vigésimo quinto virrey de la Nueva España. Aunque la de Sor Juana fue la única propuesta construida, es pertinente mencionar la participación de Sigüenza y Góngora no tanto para recordar una simple mención honorífica, como sí para dar cuenta de las instituciones que operaron para la proyección de este arco triunfal, mismas que decidieron cuál sería la propuesta que se instalaría.

El Cabildo de la Ciudad comisionó al jesuita mientras que la Catedral Metropolitana eligió a la monja para la concepción argumental de una arquitectura efímera. Ambos representaron a la élite intelectual y religiosa —Sigüenza y Góngora estaba a cargo de la cátedra de matemáticas de la Universidad Real; y huelga decir algo sobre la posición de poder que ocupó Sor Juana tanto en la esfera cortesana como en la religiosa—, y ambos se pusieron al servicio del estado español. El puente político entre la organización laica y la religiosa, así como entre los protocolos monárquicos de la metrópoli y la consciencia criolla de la colonia, es también una vía para entender la singularidad de este arco novohispano.

Como objeto, el arco triunfal proviene de una tradición que autores como Sigmund Jádmar Méndez Bañuelos, José Pascual Buxó y Alicia Mayer identifican como romana. La función que cumplía era la de otorgar un escenario de recibimiento a las figuras públicas del imperio latino. Sin embargo, en el contexto del barroco novohispano, el arco era también un contenedor para la fiesta política y un dispositivo sobre el que se escribía la alegoría de lo que se esperaba de la gestión virreinal. Lo uno no está descartado de lo otro. La arquitectura del arco no terminaba en la obra construida, porque también formaba parte de las festividades cívico-religiosas, en las que podían transitar tanto el pueblo como el virrey. Méndez Bañuelos dice: “En las más solemnes festividades religiosas y civiles se edificaban distintas ‘máquinas’ arquitectónicas y pictóricas, se componía música y poesía, casi siempre efímeras, reuniéndose en ellas las artes y los hombres para celebrar y reconocer su transitoriedad y apariencia.” Pero como ya se mencionó, los arcos de Sigüenza y de Sor Juana confeccionaron un argumento que, a través de lo mitológico, retrató al personaje entrante y pronunció demandas ciudadanas. Siguiendo con Méndez Bañuelos, “la función de los arcos triunfales es el elogio y la celebración del poder político y religioso de la figura entrante y el reconocimiento de las prendas morales que sustentan ese poder; la presencia de todos los estamentos en la fiesta implica la testificación pública de ese hecho, y el gozo general avala la confianza de la comunidad en un futuro promisorio. La ‘máquina’ alegórica tiene como receptores, por una parte, al gobernante y, por la otra, a la sociedad entera.” Este escenario doble —el de la comunidad y el de la figura legitimada— despliega el mensaje del arco para el virrey y para los habitantes del lugar que regirá, por lo que su contenido “visual-pedagógico”, en palabras de Méndez Bañuelos, es concebido como “’teatro’, esto es, como algo digno de verse, pero que a su vez debe cumplir, como el teatro mismo en la consideración aristotélica y de los tratadistas del renacimiento, con una función catártica —purificadora. Las imágenes se ofrecen como un espejo moral en el que el príncipe debe asomarse para hacerse uno con el contenido alegórico en él representado.” La condición de umbral de los arcos es también doble: es la “puerta de las virtudes políticas” pero también la entrada simbólica a la ciudad, de ahí su necesaria espectacularidad.

Los argumentos político-visuales de Sigüenza y Góngora y de Sor Juana partieron de mitologías distintas, mismas que justifican parcialmente por qué un diseño fue preferido sobre el otro. En contraposición abierta a la estructura pensada por la monja, el jesuita eligió no “mendigar en extranjeros héroes” habiendo en su territorio ejemplos que podían ilustrar, con la misma efectividad que un Neptuno, las virtudes de un buen virrey expuestas en su Teatro de virtudes políticas. A decir de Alicia Mayer, “por eso él equiparó a Huitzilíhuitl con Aníbal, Acamapichtli con Moisés o a Moctezuma con Tito y Trajano. La fórmula fue asumir el modelo humanístico occidental y fusionarlo con la tradición pagana del antiguo Anáhuac.” De ahí que su propuesta haya resultado incluso impertinente para las instituciones de la Nueva España, dada su exaltación del pasado prehispánico. En su Teatro, llegó a atreverse a señalar que, si bien el Marqués de la Laguna no era originario de las tierras que gobernaría, sí era digno de continuar con la estirpe de los emperadores mexicanos. Pero Mayer no deja de apuntar que Sigüenza y Góngora pertenece a lo que, desde Octavio Paz, se entiende como conciencia criolla, ese horizonte epistémico que dirigió los procesos de la Independencia y cuya inclusión de lo indígena fue meramente ideal: “Los criollos recurrieron muchas veces a estas fórmulas para asirse a elementos distintivos de identidad. Sigüenza se esforzó por darle cabida a lo indígena en su paraíso americano (al menos en el plano histórico universalista occidental). Se empeñó por saturar de contenido un pasado autóctono, sustentante, legítimamente americano y grandioso. Entendió que ambas culturas, la hispana y la de los pueblos originarios, eran el fundamento de lo que él concebía como lo mexicano. De esta forma, se convertía en vocero de la nobleza indígena que el grupo criollo se apropiaría para sí, idealmente.”

Si el Neptuno alegórico destacó más fue porque la inteligencia política se midió de manera equivalente al trabajo estético. Sor Juana decidió apelar al poder entrante en vez de a la patria, y la aristocracia barroca sabía cómo recrearse en el enigma y en los juegos de ingenio que la monja dispuso para la conceptualización del arco. Establecido en la puerta occidental de la Catedral Metropolitana, el arco de Sor Juana se encuentra sostenido argumentalmente en resonancias semánticas: Neptuno es el rey de las aguas, y don Antonio Tomás de la Cerda era también el Marqués de la Laguna, lo que fue relacionado con la condición urbana de la Ciudad de México, fundada sobre una cuenca. Probablemente, la imagen del agua le sirvió a la jerónima a decir cuáles eran las obras que se esperarían de un virrey. “Del poder político del nuevo gobernante esperaban los mexicanos la oportuna intervención para impedir o remediar tantos desastres naturales que amenazaban continuamente la ciudad, en especial las incontrolables inundaciones («continua amenaza de esta imperial ciudad»)”, dice José Pascual Buxó. Aquí, la petición de Sor Juana: “Representaba esta inundación la que es continua amenaza de esta imperial ciudad, preservada de tan fatal desdicha por el cuidado y vigilancia de los señores virreyes, y nunca más asegurada que cuando no sólo tienen propicio el juez, pero espera tutelar numen en el Excelentísimo Marqués de la Laguna, que si allá (como refiere Natal, tomándolo de Herodoto) formó Neptuno una laguna en que fluyesen las copiosas aguas del Peneo […], nosotros esperamos mejor Neptuno, que contraponiendo la hazaña, forme un río por donde fluya una laguna, en su tan necesario como ingenioso desagüe.”

Al contrario de otras arquitecturas efímeras más contemporáneas, y que fueron o son concebidas para festejos oficiales, los arcos de Sigüenza y Sor Juana encarnaron la reafirmación identitaria —tan cara para la relación política entre la metrópoli y la Nueva España— y la petición por lo que ahora podríamos describir como “obras de mejoramiento —además de la domesticación— del agua, a través del Neptuno alegórico la monja también llegó a solicitar reparaciones para la Catedral Metropolitana. Pero si los autores de los arcos instrumentalizaron su influencia institucional –y fueron instrumentalizados por un ritual monárquico–, el arco tiene un momento radical. Es una obra que el regente tiene que leer desde afuera para encontrarse a sí mismo entre los símbolos mitológicos, y también para encontrar entre esos mismos símbolos las ansiedades del pueblo al que tendrá que dirigir con prudencia. En otras arquitecturas oficialistas, más perdurables y monolíticas, el mensaje es de adentro hacia fuera –la organización política expresa con una obra su vitalidad–. En este caso, el virrey tenía que encontrarse en la plaza pública con este umbral colindante con el catecismo. Ingresar a la ciudad era confirmarse, asumir responsabilidades y construir políticas. El arco no tenía que permanecer, pero la gestión sí.

La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]

Como parte del contenido del número 105 de la revista Arquine, con el tema Mediaciones, conversamos con los fundadores de [...]