Carme Pinós. Escenarios para la vida

El título marca el camino y con él se presenta la última muestra del Museo ICO, en Madrid, dedicada a [...]

20 febrero, 2014

por Pedro Hernández Martínez | Twitter: laperiferia | Instagram: laperiferia

Hay ocasiones que ciertos edificios, por su tamaño, imagen, importancia y correcto diálogo urbano se constituyen como icono casi sin pretenderlo, no sólo para la ciudad sino también desde el punto de vista social. Es algo de lo que podríamos pensar de la central de energía de Bankside, una enorme y antigua planta energética situada a la orilla del Tamesis, Londres, construida por Giles Gilbert Scott en los años 40 y que cerró sus puertas tras unas pocas décadas permaneciendo desde 1981 hasta el 2000 en desuso y sin actividad alguna, constituyendo un enorme vacío estratégicamente situado en el barrio de Bankside. Tras su cierre se barajaron las opciones de derribo o remodelación a un nuevo uso, cosa que se materializó cuando la Tate Gallery la seleccionó, tras mucho buscar, como su nueva sede y, tras cinco años obra, reabría sus puertas como la Tate Modern, un lugar completamente dedicado al arte contemporáneo. El nuevo uso supuso un éxito total de público, transformándose en el museo de ese tipo más visitado del mundo y remodelando por completo la ciudad.

El proyecto de renovación fue convocado por un concurso internacional del que resultaron ganadores los arquitectos suizos Herzog y de Meuron. Su propuesta se presenta con una intervención ligera, que mezcla lo nuevo y lo viejo, que no intenta competir con la presencia histórica ni el lenguaje industrial del edificio, evitando destacar en exceso frente a las obras de arte y donde la única parte visible desde el exterior es la actuación sobre la cubierta. El proyecto no olvido posicionarse en la trama urbana, creando parques en torno al bloque y completándose con la mano del estudio de Norman Foster y su Puente del Milenio, que permitió hacer accesible el área a pie y la conectó con la Catedral de San Pablo.

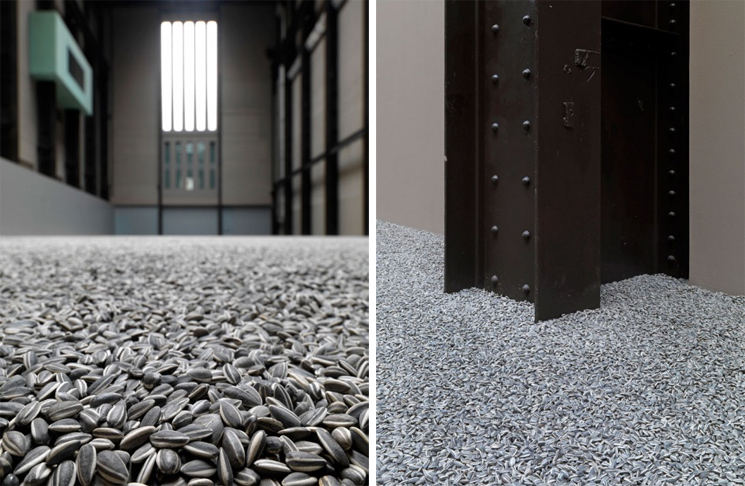

Pero fuera de su éxito comercial y urbano, la parte más reconocible, y reconocida, es la Sala de Turbinas, un espacio único, originalmente pensado pata acoger los generadores de la estación. Sus dimensiones -155 metros de longitud, 23 de ancho y 35 metros de altura- y su superficie -3.500 metros cuadrados- hacen de ella una enorme plaza pública lista para ser intervenida y apropiada por instalaciones artistas y usuarios. El espacio ha demostrado su capacidad excedente, sus posibilidades de reconfiguración y de ocupación que una misma arquitectura puede tener el en tiempo. Algo fácilmente visible en las propuestas que cada año y desde el 2001 realiza un artista contemporáneo al que la institución invita a apropiarse, reinterpretar y redefinir el espacio. Todo un reto dada su dimensión.

Una acción que hace resonar las intervenciones que han sufrido otros espacios arquitectónicos a través del arte –como las sufridas por La Torre de los Vientos de Gonzalo Fonseca, de la que se habló en este mismo blog hace una semana– pero no con un arte ensimismado sino uno que hace al espectador participe y dueño del lugar, comprendiendo, al tiempo, las propias condiciones del espacio, bien sea con un gran sol artificial, una grieta (física y simbólica) que no se puede evitar, extrañas esculturas humanas que nos miran desde la penumbra o pequeñas pipas sobre las que moverse, siempre y cuando la higiene lo permita.

El título marca el camino y con él se presenta la última muestra del Museo ICO, en Madrid, dedicada a [...]

Antes de lanzar cualquier hipótesis sobre cuál es el futuro inmediato de los espacios de trabajo, cabe preguntarse: ¿son las [...]